勤怠の実態調査をするためにPCログを抽出したいんだけど、どうすればいいの?

そんな悩みにお答えします。

2019年4月の労働安全衛生法の改正で、「労働時間の客観的な把握」が義務付けられました。(労働安全衛生法法第66条の8の3)

厚生労働省からは、タイムカードの記録やPCのログなどによる労働時間の把握が求められています。(労働安全衛生規則第52条の7の3)

そこで今回は、有料のシステムを使わずにPCのログオン・ログオフデータを抽出する方法を解説します。

また、実務担当者に向けてログデータと勤務表のチェック方法と修正方法も合わせて解説します。

この記事でご紹介するやり方は、全社共通でできる方法としてご紹介しますので、正確なデータが抽出できる保証はありません。基本的には勤怠システムやログ取得ツールの導入をおすすめします。

なぜ勤怠管理にPCログ(ログオン・ログオフ時間)が必要なのか

PCログ(ログオン・ログオフ時間)が必要な理由は「法律で定められているため」です。

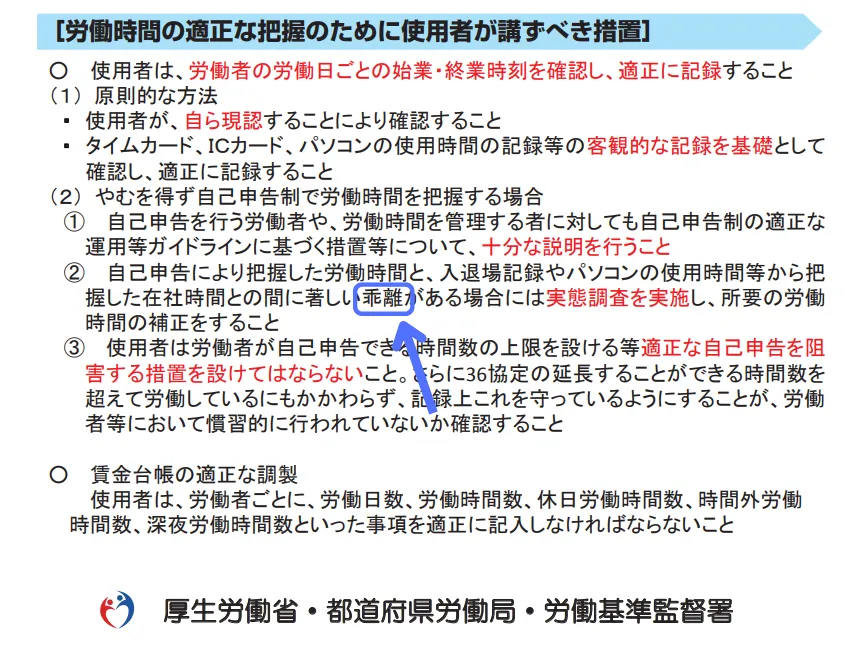

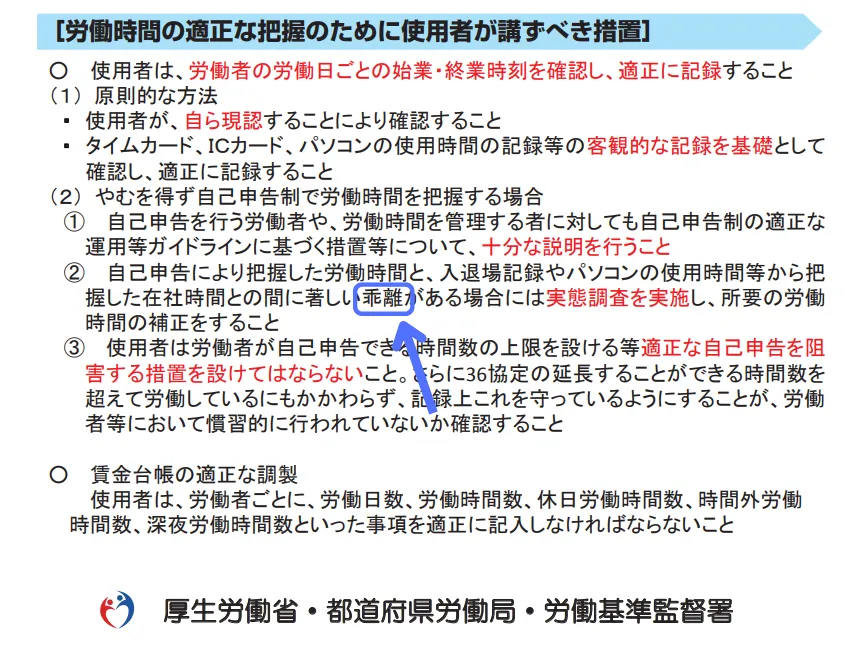

厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の記録の原則的な方法として以下の方法が求められています。

- 使用者が、自ら現認することにより確認(出退勤を目視で確認)すること

- タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

つまり、紙やExcelの勤務表での管理は法令に則った運用とはいえず、「客観的な労働時間の記録」として認められない可能性があります。

もし紙やExcelの勤務表で管理している場合は、「自己申告制で労働時間を把握」する場合の処置として以下の実施が求められます。

- 自己申告制について事前に従業員へ説明する

- PCログなどと比較した実態調査の実施する

- 適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならない

詳しい内容は「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に書かれていますが、自己申告制の場合はPCログと従業員が申告した時間の実態調査が必要です。

そのため、PCログを使って勤務表の時間と合っているかの確認作業を定期的に実施しなければなりません。

勤怠システムを使用している場合でも自己申告する場面(打刻漏れなど)があるので、正確な勤怠を把握するにはログとの突合せが必要になります。

では次に、PCのログオン・ログオフ時間を抽出する方法をご紹介します。

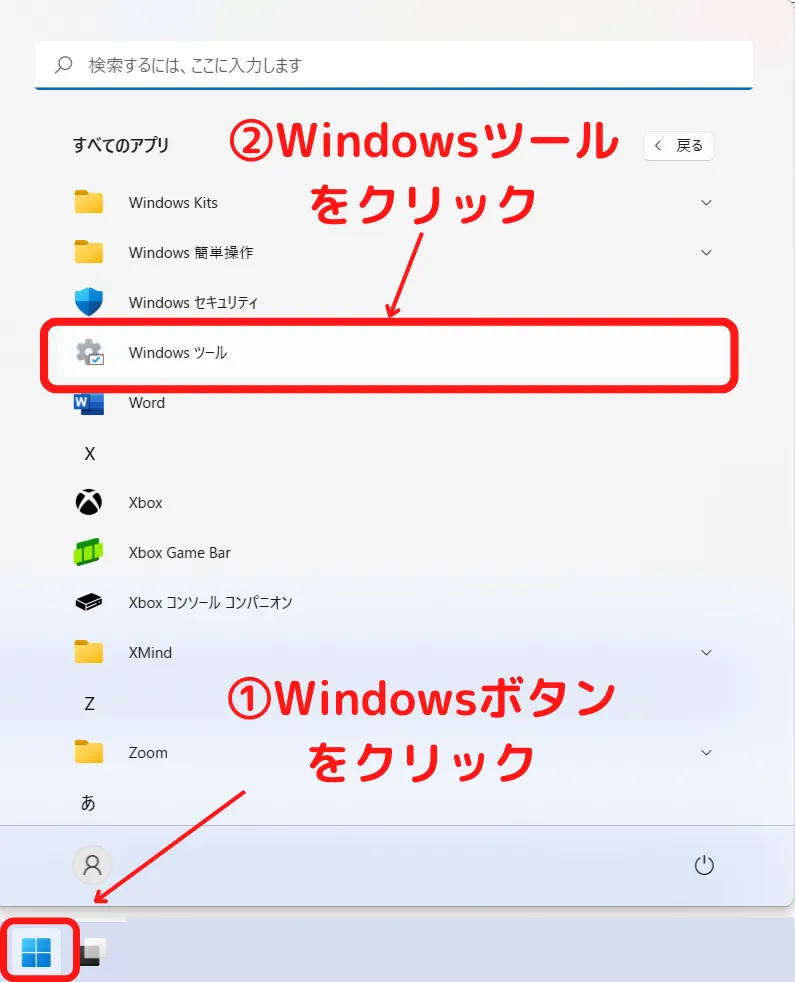

PCのログオン・ログオフ時間を抽出する方法(Windows)

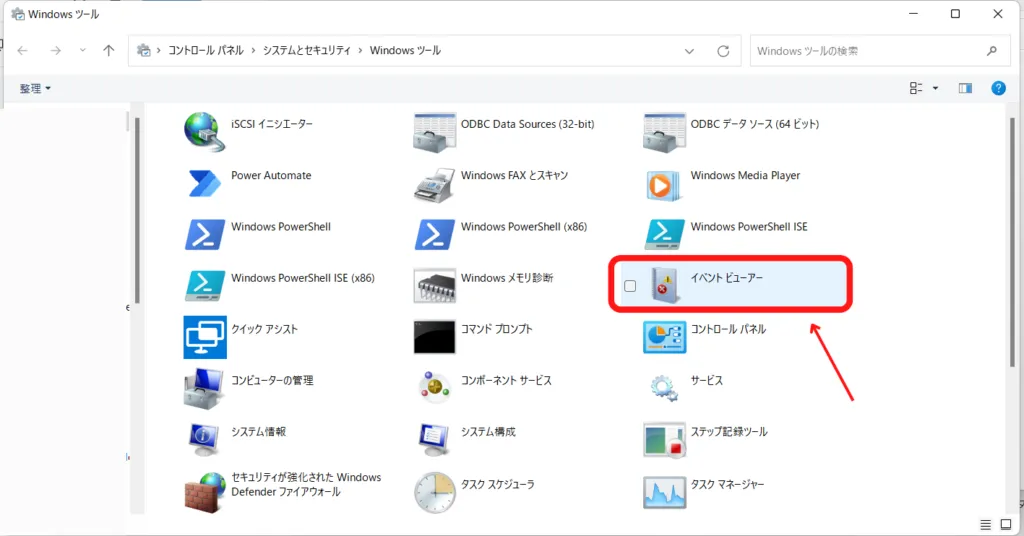

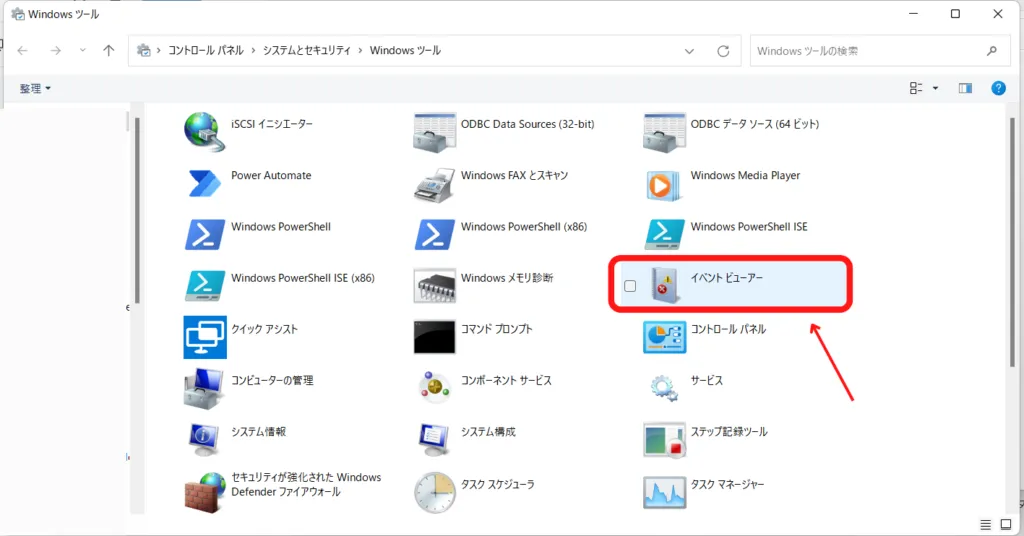

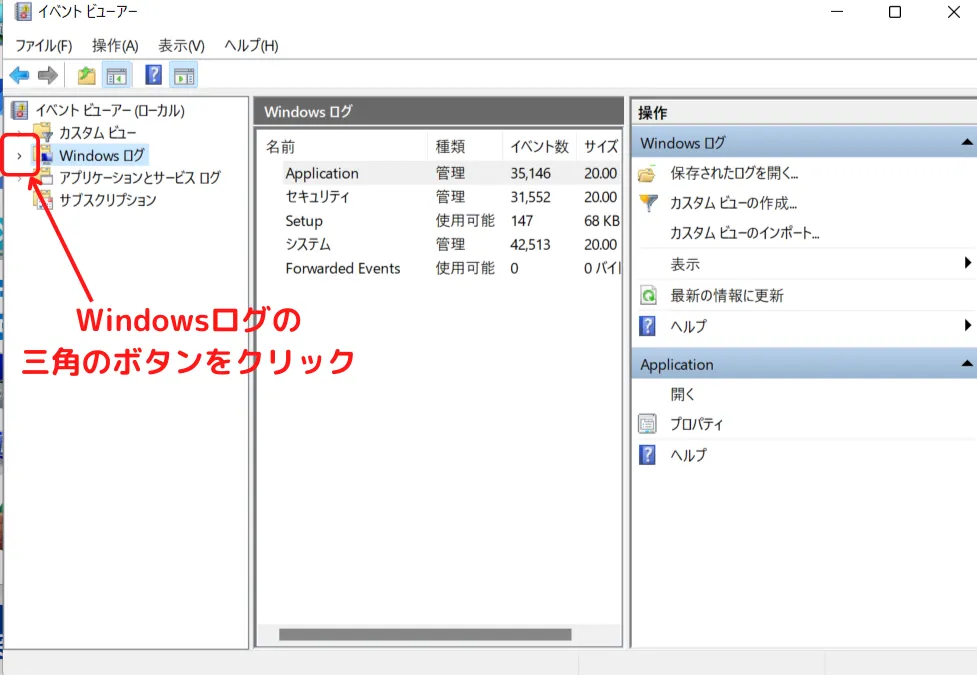

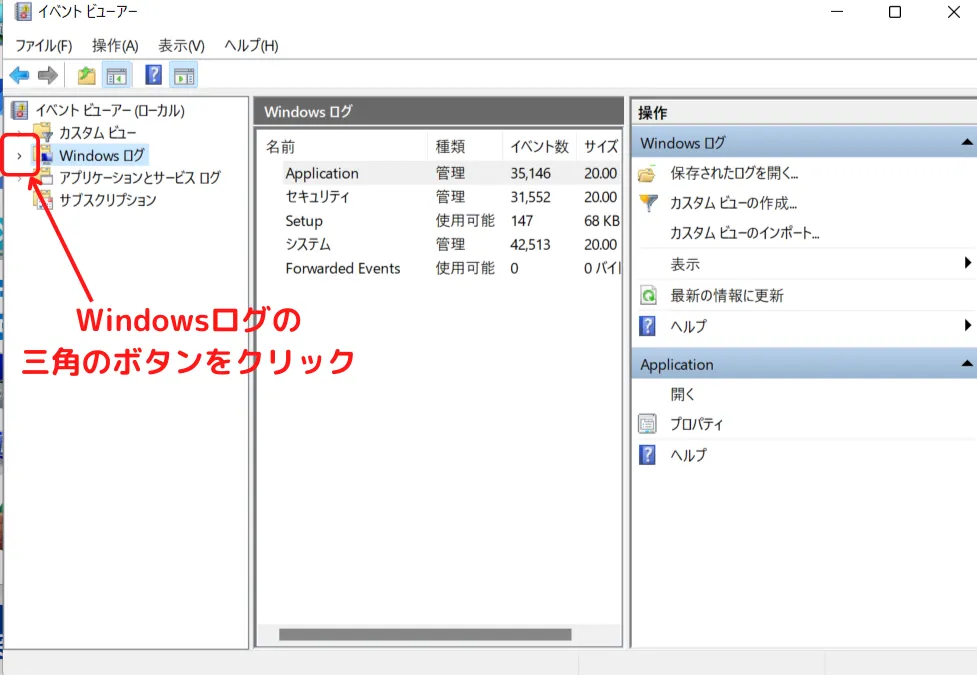

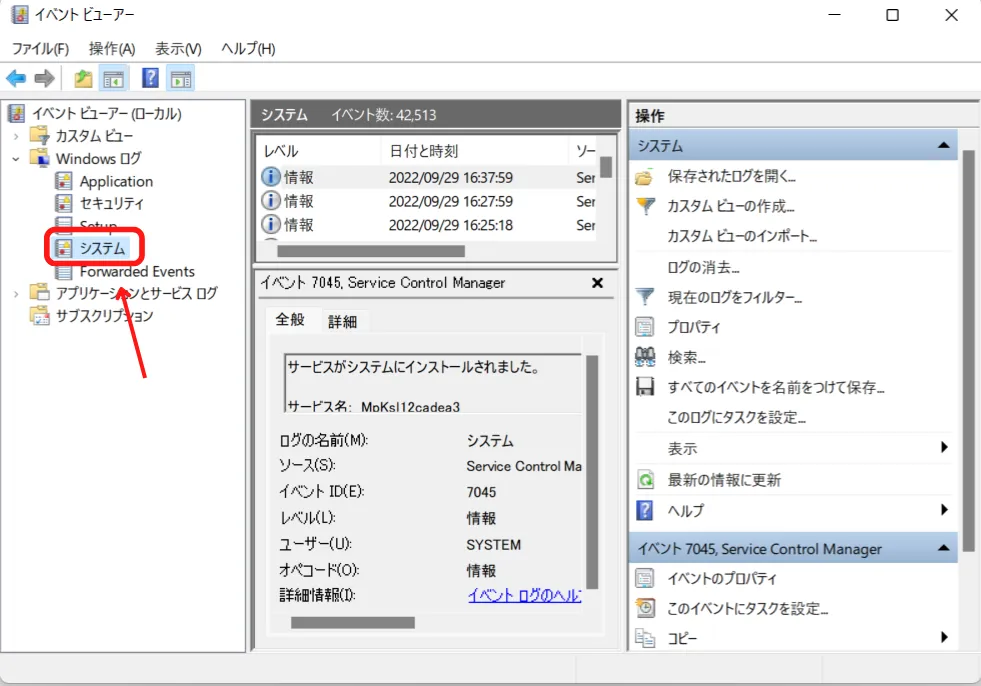

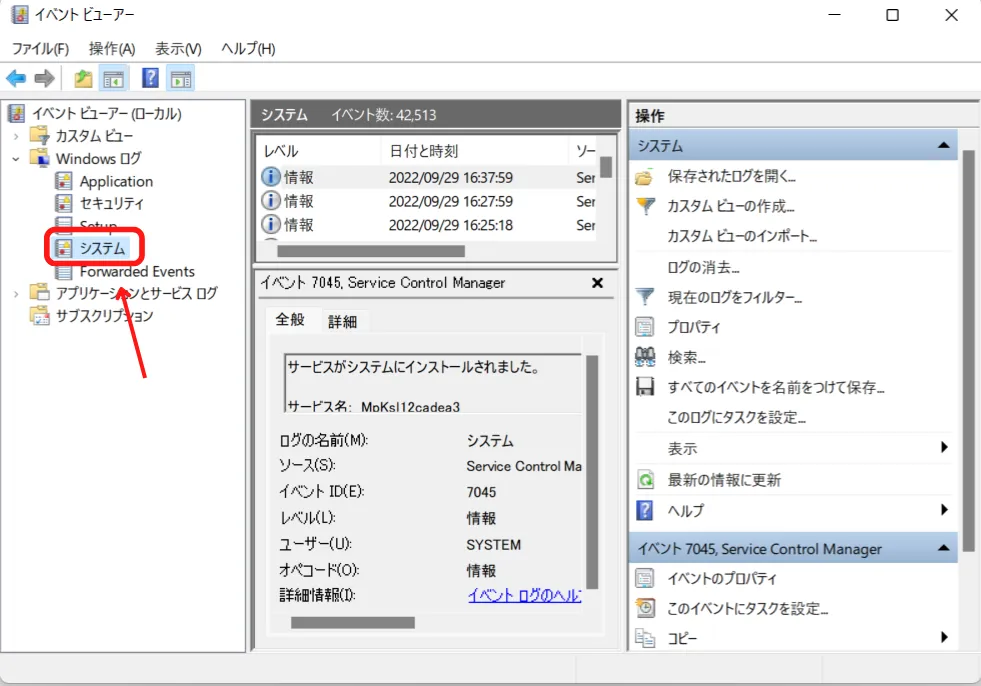

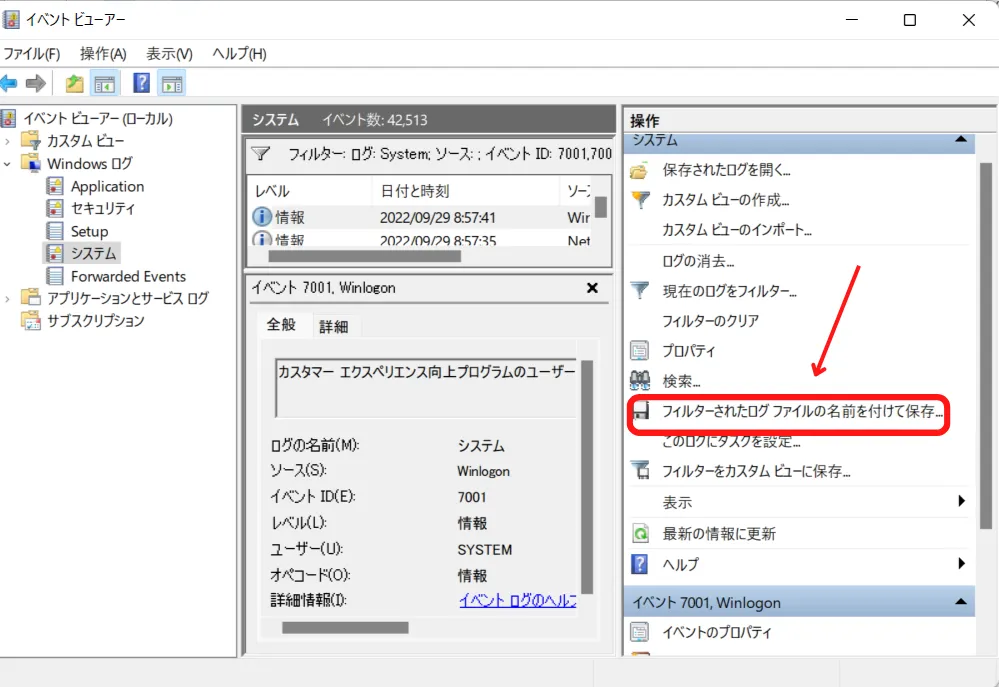

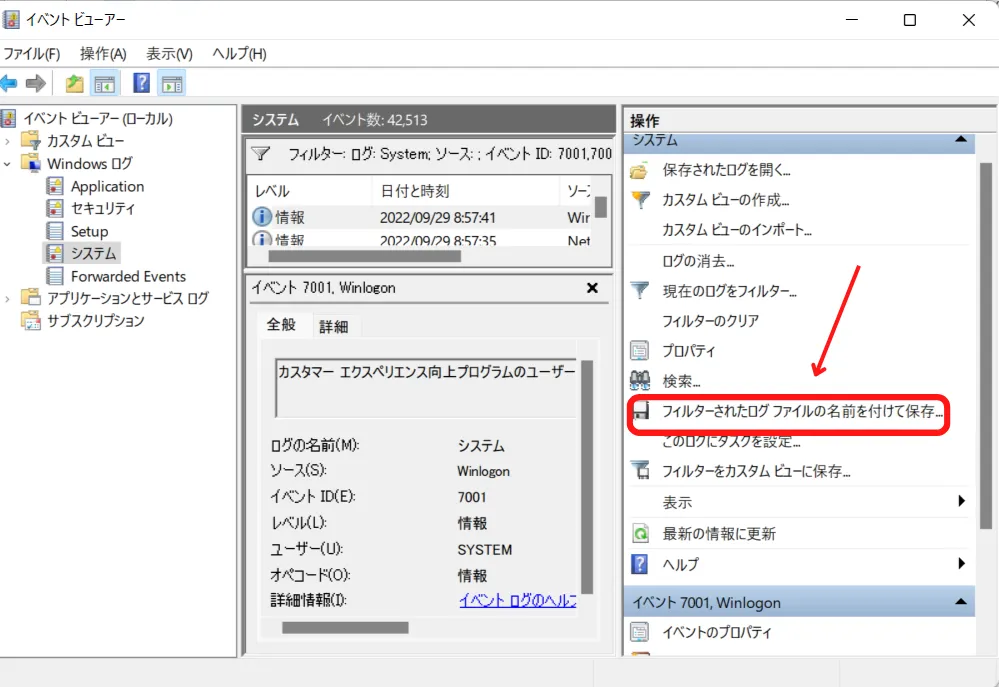

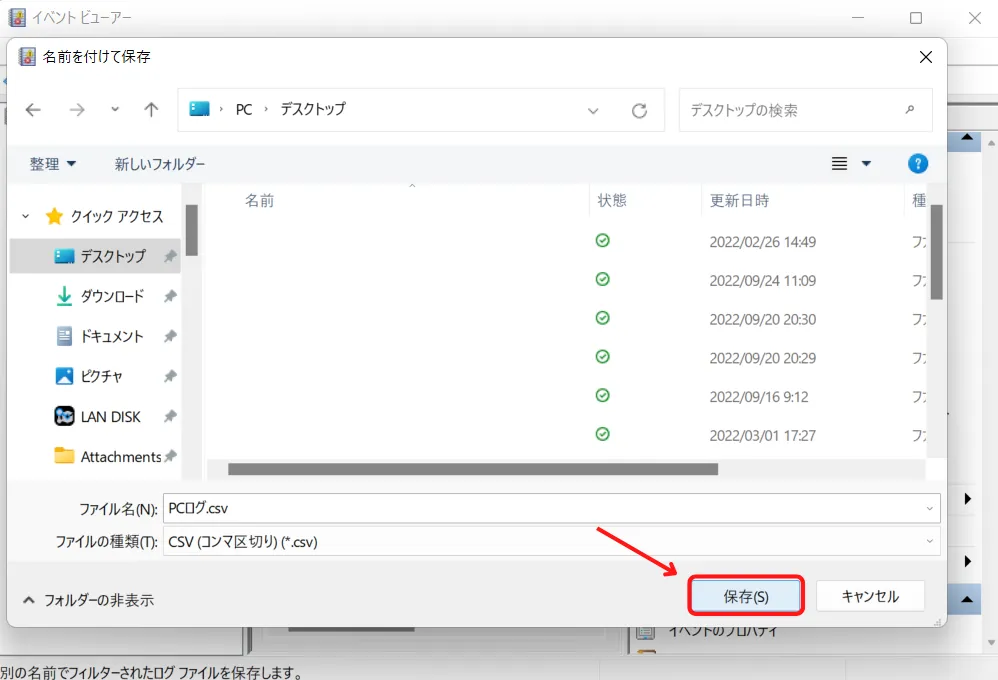

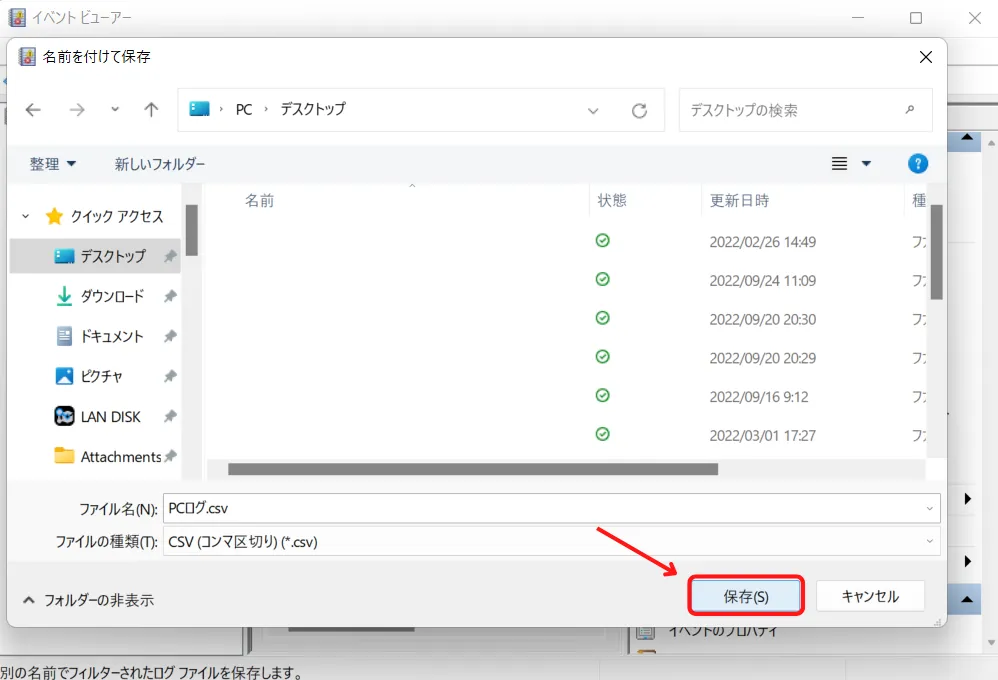

PCのログオン・ログオフ時間の抽出にはWindowsの既存ツールである「イベントビューアー」を使います。

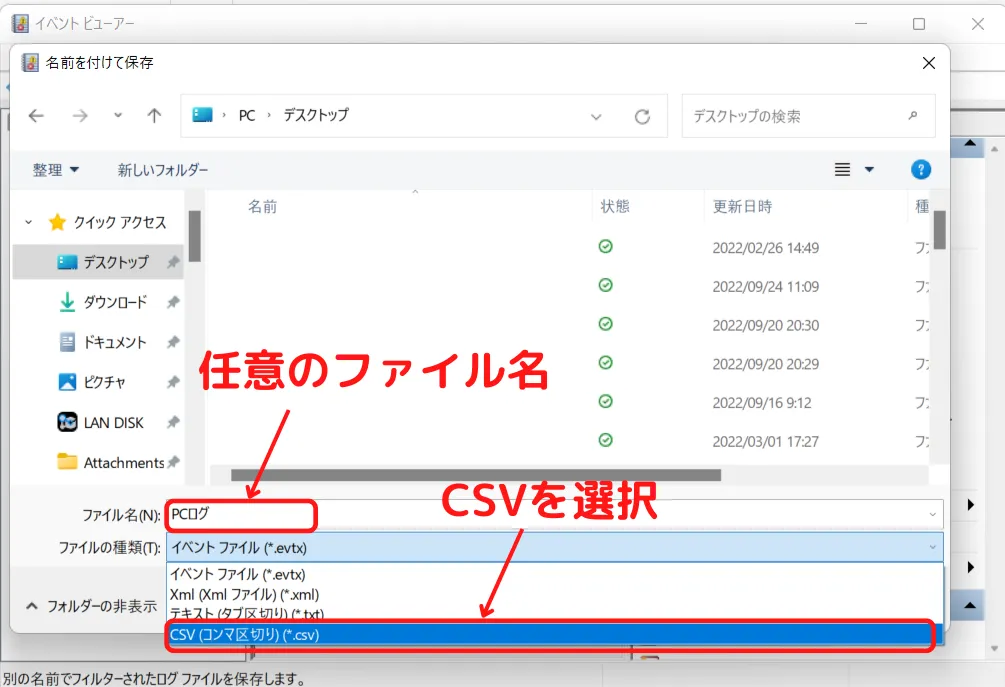

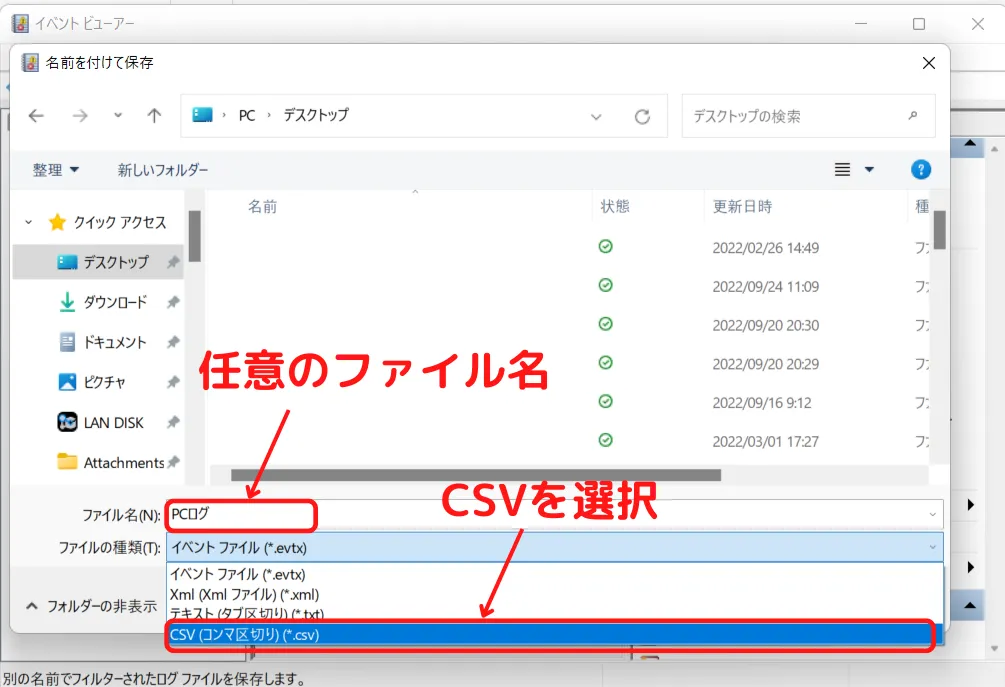

手順は以下のとおりです。

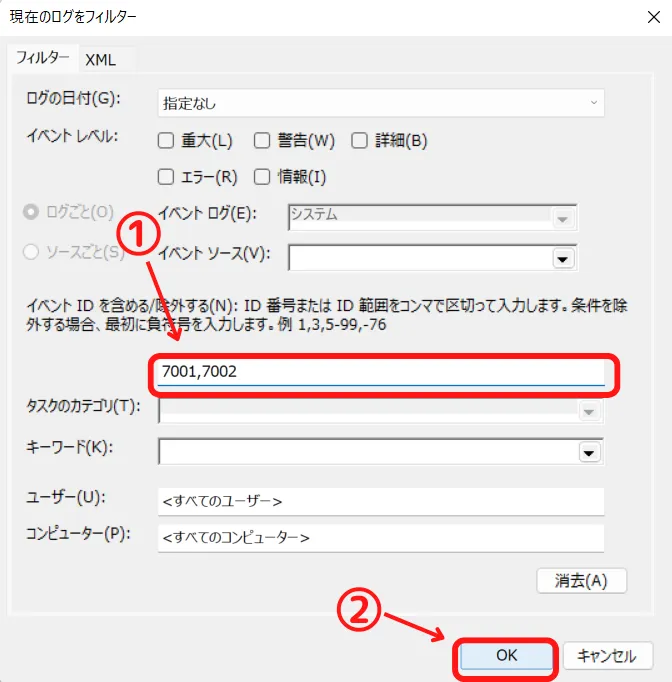

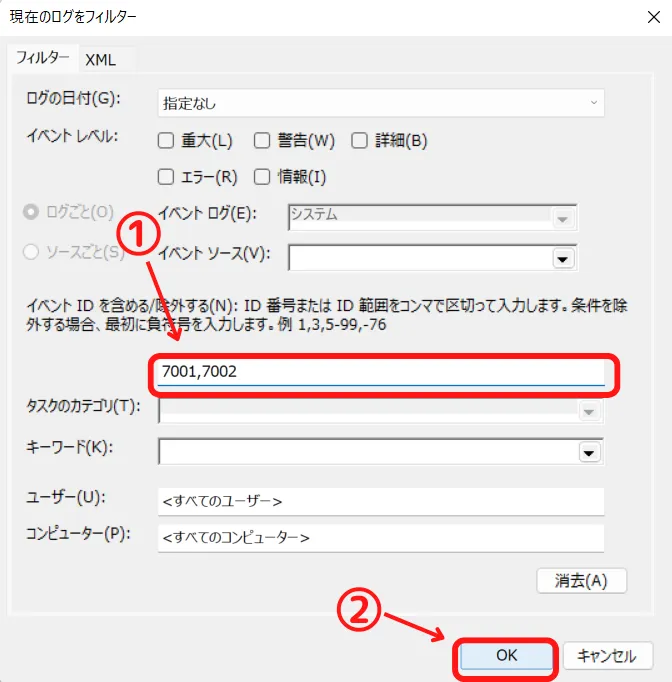

IDは

Windows7,8なら「6005,6006」

Windows10,11なら「7001,7002」

と入力します。

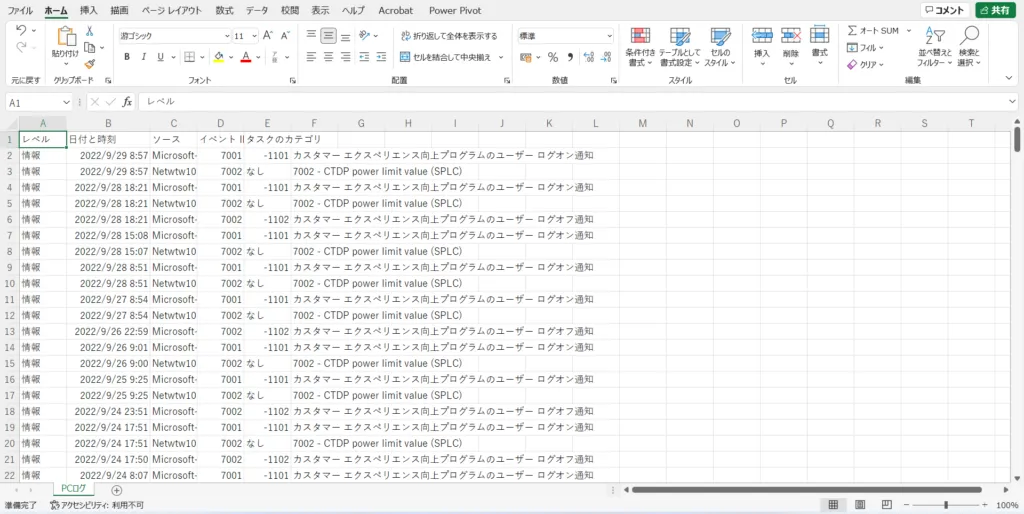

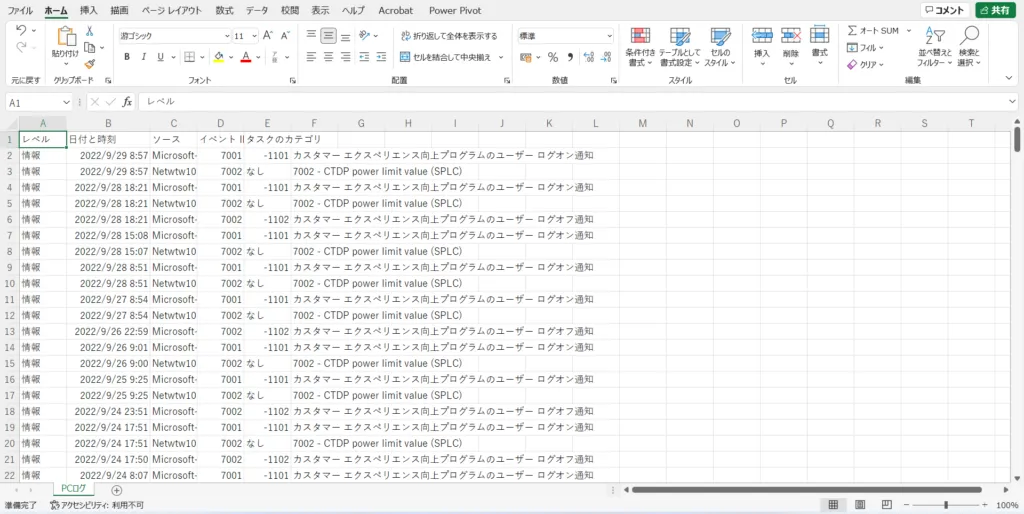

抽出データの見方

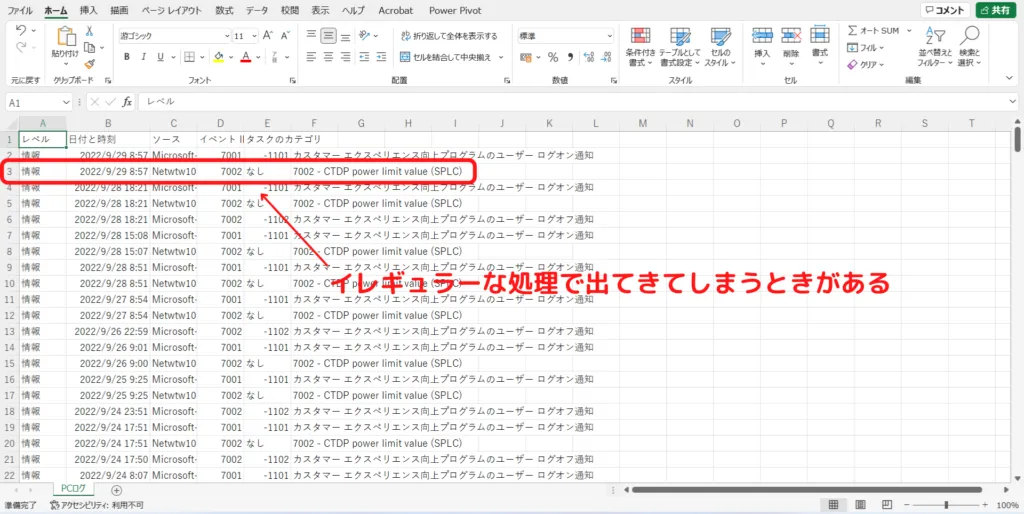

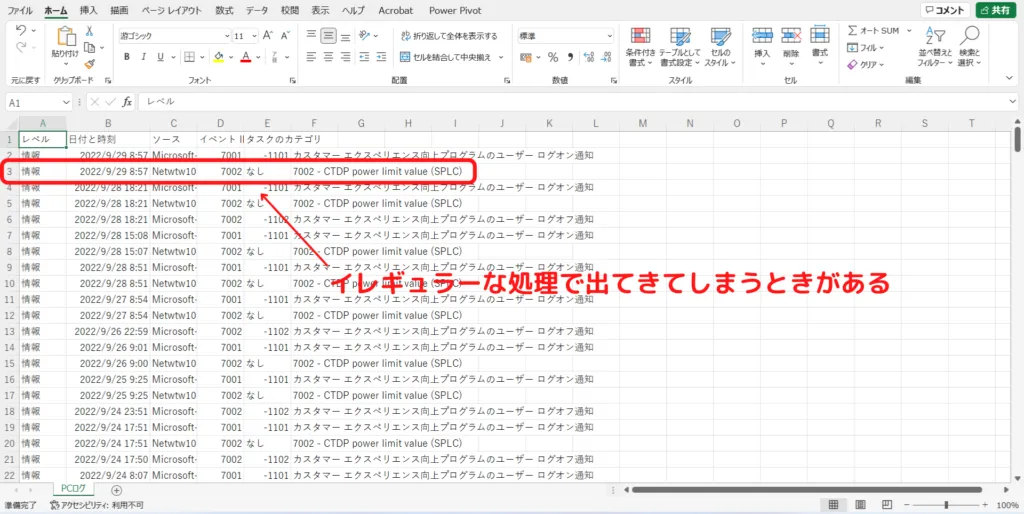

抽出したデータには、ログイン・ログオフデータ以外にもネットワークの関係などで出てきてしまうデータがあります。

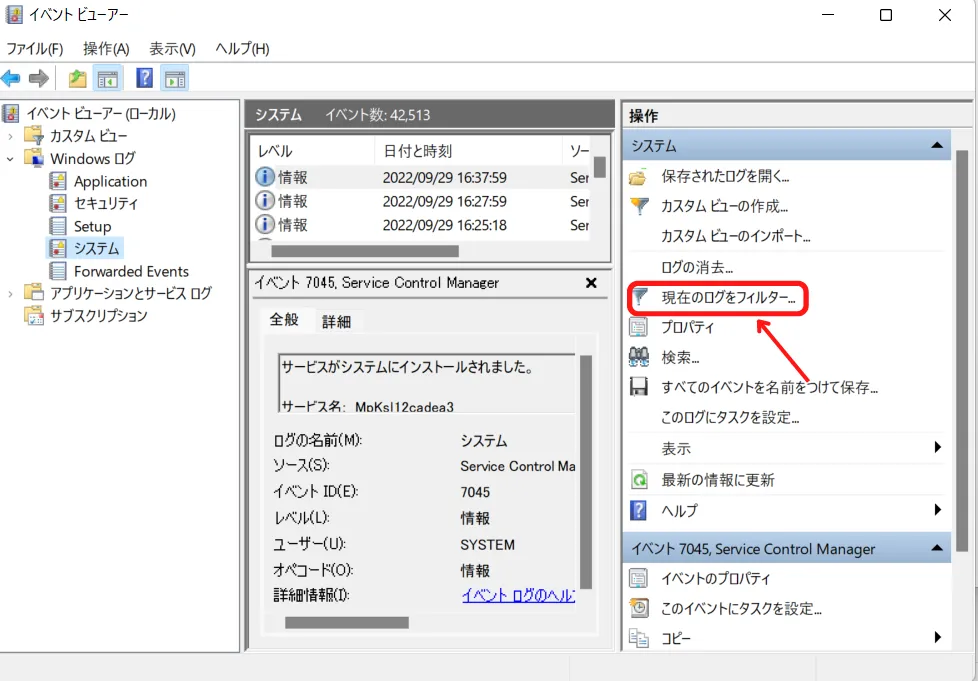

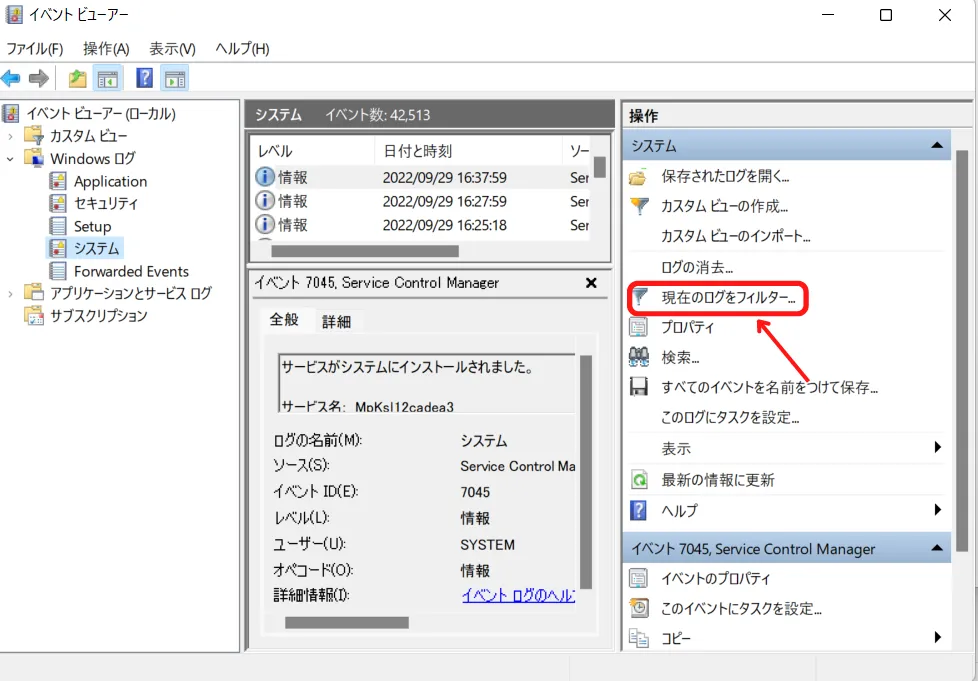

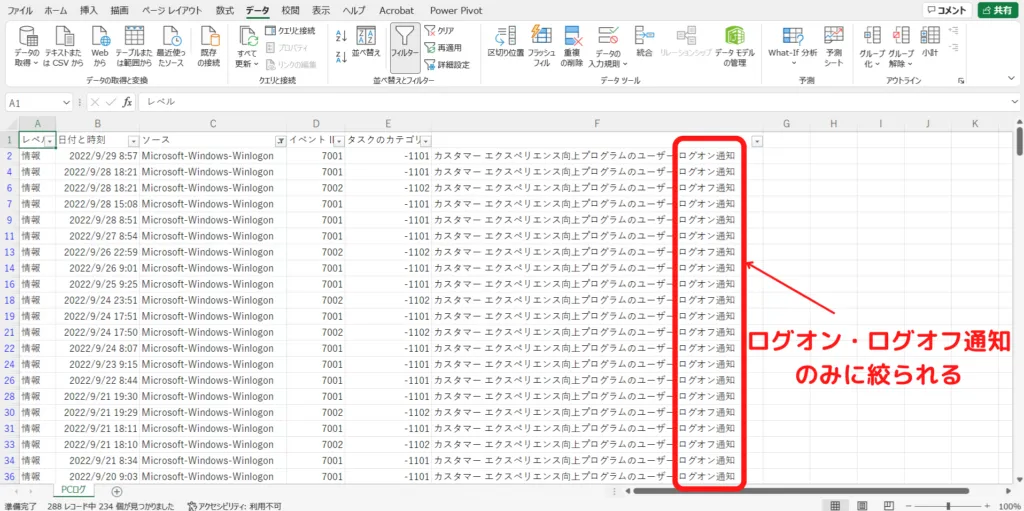

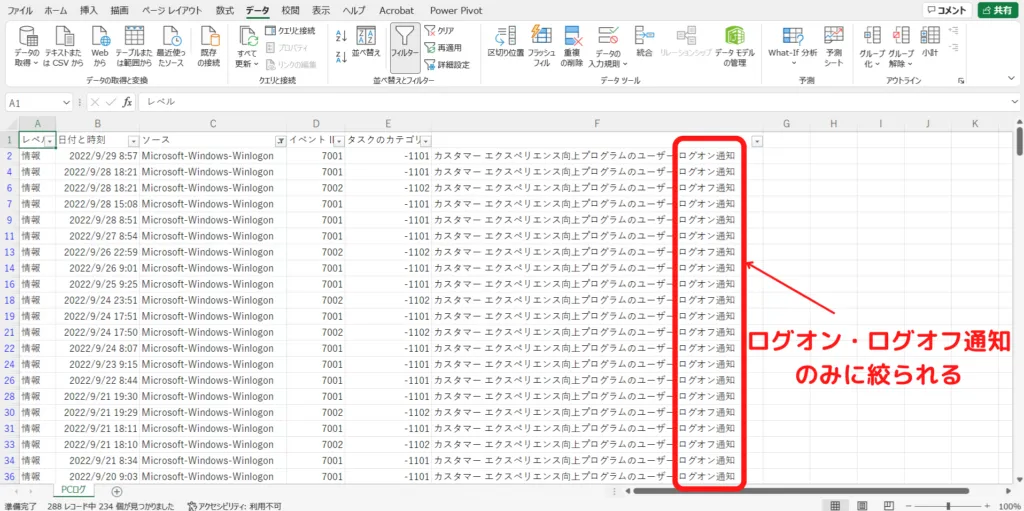

そのため、フィルターを使ってログイン・ログオフのデータのみに絞り込む必要があります。

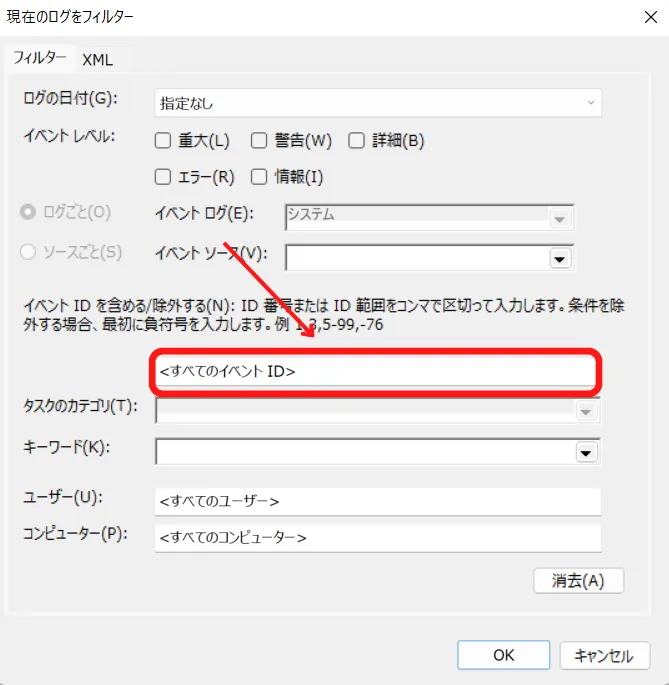

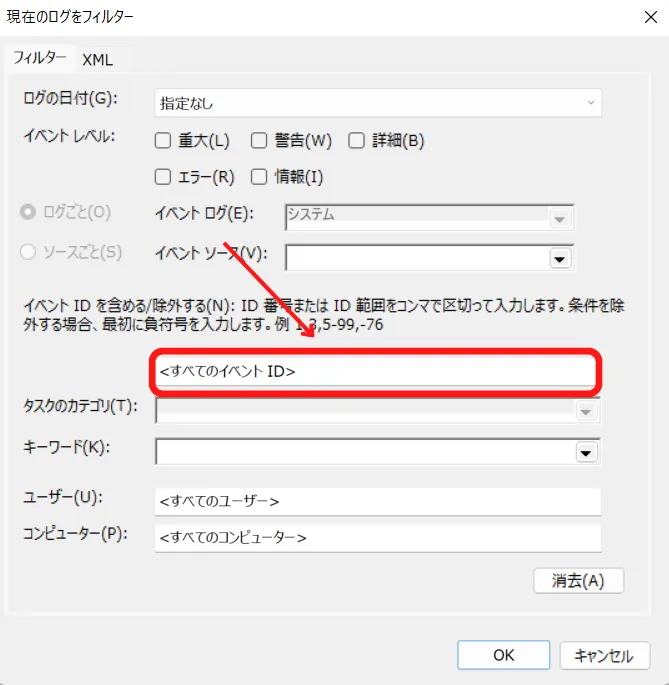

手順は以下のとおりです。

上記のように絞りこめばログイン・ログオフのみのデータを見ることができます。

実際の運用は、従業員一人ひとり抽出してもらうか、情報システム部門の従業員に全員分を抽出してもらう方法などが考えられます。

勤怠データとの突合せと修正方法

次にログデータを使った突合せと修正方法を解説します。

やることは、「抽出したデータと従業員が提出した勤務表を突き合わせて、差があった場合は理由を聞く」です。

たとえば、下記のデータではログオンが「9:01」、ログオフが「22:59」となっています。

もし従業員から提出された勤務表の退社時刻が「21:00」と申告していた場合、過小申告している可能性があるこということになります。

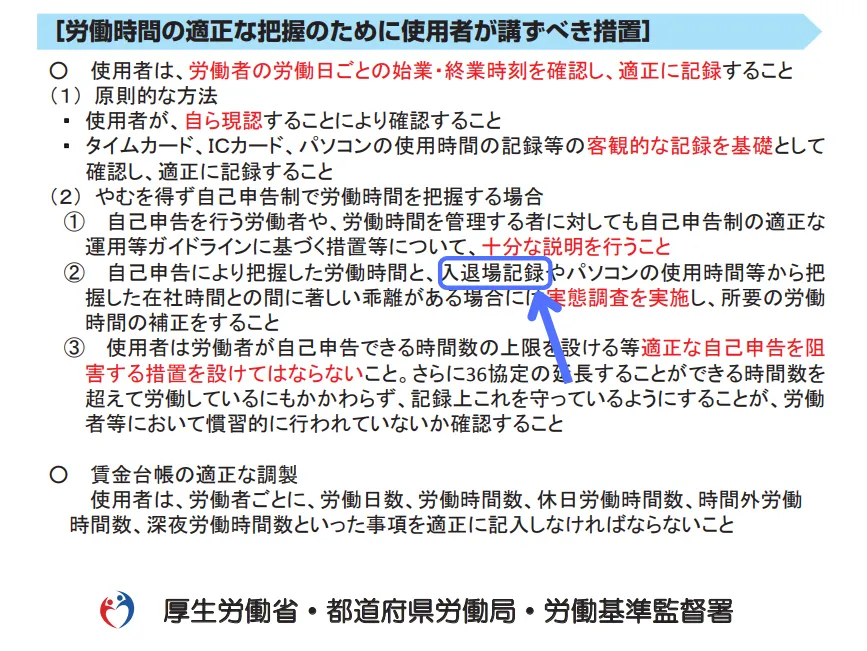

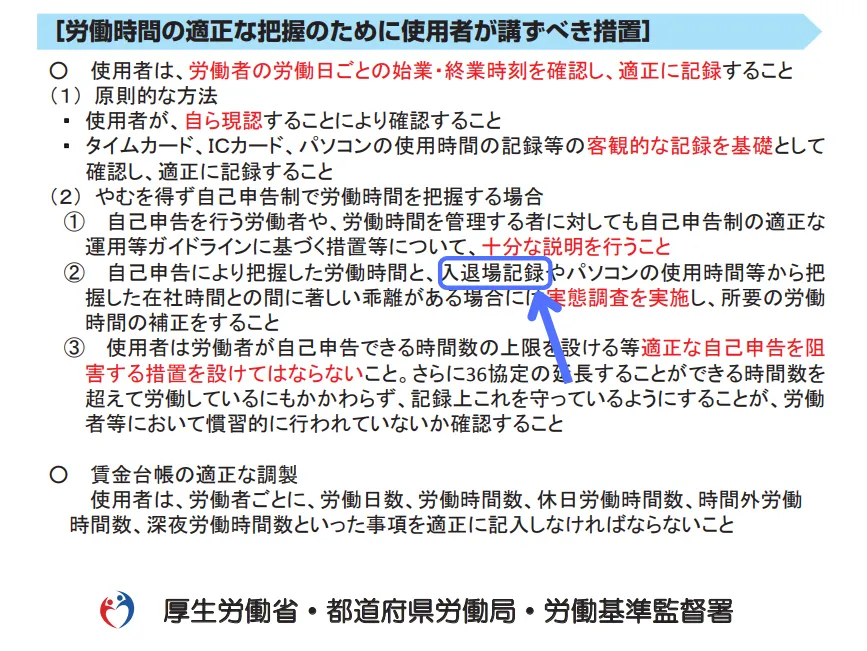

これが厚生労働省が公表している「乖離(かいり)」がある状態です。

使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

ログと勤怠に差(乖離)があった場合は、従業員本人に乖離がある理由を聞き、補正の必要があれば勤怠の修正が必要です。

すでに賃金を支払っている場合は、再計算を行い、次月で精算しましょう。

できれば、給与が閉まる前に前月分のチェックをするのが理想です。

もし乖離の理由が「ほかの人がパソコンを使っていた」などの理由がある場合は、勤怠を修正する必要はありません。

しかし、乖離がある理由を後々説明できないため、ログと勤怠の差がある理由を書面や書き換え不可能なデータで残すことをおすすめします。

「ログ差異報告書」のサンプルをご用意しましたので、必要であれば加工してご利用ください。

補正する必要がある乖離時間は正式に公表されていませんが、少なくとも30分以上の差は補正した方がよいでしょう。(参考)

勤怠把握は勤怠システムやログ管理ツールの利用がおすすめ

ここまで、PCログの抽出方法を解説してきましたが、やはり「勤怠システム」や「ログ管理ツール」を利用した方が正確で安全です。

ここからは、おすすめの勤怠システムとログ管理ツールをご紹介します。

kincone(キンコン)

「おはよう」や「お疲れ様」とチャットツールに打つことで出退勤の登録ができるため、従業員がストレスなく打刻ができます。

また、勤怠と連携して交通系ICカードをタッチするだけで、交通費の経路と金額が自動入力もできます。

さらにGPSで打刻場所も表示されるので、不正打刻も防ぎ、正確な勤怠が把握可能です。

kincone(キンコン)は下記のリンクから最大2ヶ月無料でお試しができます。

Akerunオンライン鍵システム

労働時間の客観的把握の記録として、入退室記録も認められているため、PCログチェックが不要になります。(リモートがない前提ですが)

使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

スマホやICカード、社員証も鍵にできるので、新たにカードキーを購入する必要はありません。

また、設置はドアに貼り付けるだけなので、原状回復費もかかりません。

「PCログの抽出がめんどう」と感じる方は

下記のリンクから無料で資料のダウンロードが可能です。

まとめ

労働時間の客観的把握をするためには、ログの抽出が不可欠です。

とくに紙やExcelで勤怠を管理している企業は定期的にログとの差異チェックを行いましょう。

ちなみにExcel勤務表は自作のテンプレートを用意しています。

よろしければご覧ください。

今回ご紹介した方法は、全社共通でできるやり方です。ログ自体に正確性の保障はできません。

できれば勤怠システムやログ管理ツールを導入し、適切な管理を行いましょう。

以上、この記事が担当者様のお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。