欠勤がある従業員の離職票の書き方がわかりません

そんな悩みにお答えします。

欠勤がある従業員の離職票の書き方がわからないと悩んでいませんか?

この記事では「欠勤月の基礎日数」「翌月欠勤控除」「長期欠勤」「備考欄」の書き方を事例を交えて詳しく解説します。

離職票の欠勤に悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

欠勤がある離職票の基礎日数

欠勤がある離職票の基礎日数は雇用形態によって暦日から引くか、所定労働日数から引くかで異なります。

ただし、完全月給制の場合は欠勤があっても基礎日数から欠勤分を引かないので注意が必要です。

では、例を見ていきましょう。

欠勤しても給与は変わらない場合(完全月給制)

欠勤があっても基礎日数は引きません。

例えば、6日欠勤があっても暦日(30日など)で記入します。

月給だが欠勤すると給与を減額する場合(日給月給)

欠勤控除が暦日で計算されているか所定労働日数で計算されているかで異なります。

・暦日で欠勤控除を計算している場合

歴日数から欠勤日数を引きます。

例えば、7月に欠勤が6日ある場合「暦日-欠勤日数(例31日-6日=25日)」で計算します。

・所定労働日数で欠勤控除を計算している場合

所定労働日数から欠勤日数を引きます。

例えば、7月の所定労働日数が21日だった場合で欠勤が6日ある場合「暦日-欠勤日数(例21日-6日=15日)」で計算します。

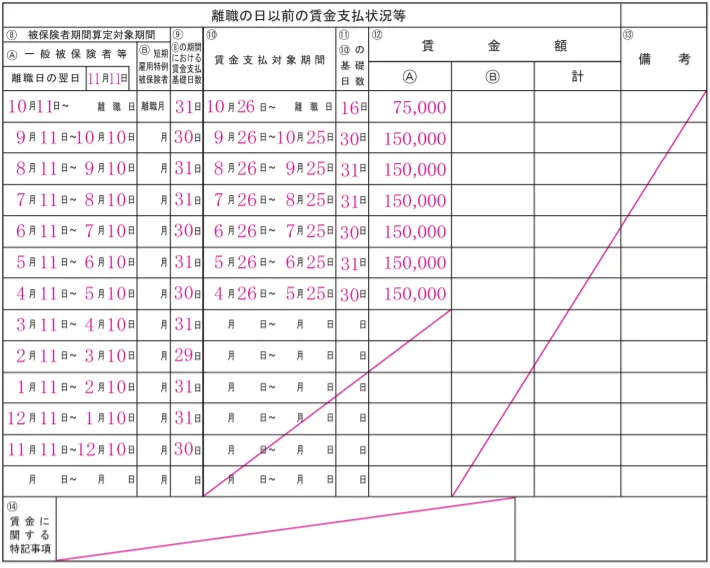

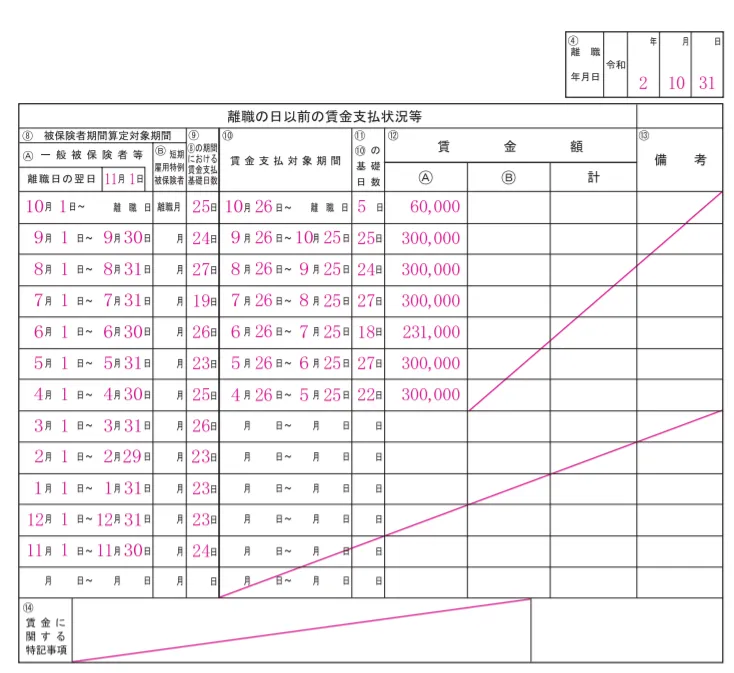

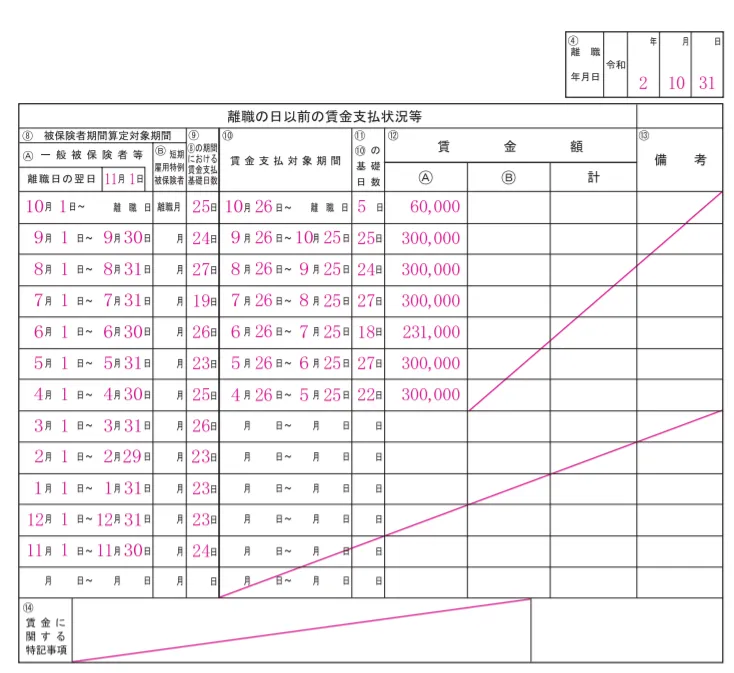

暦日で計算する場合

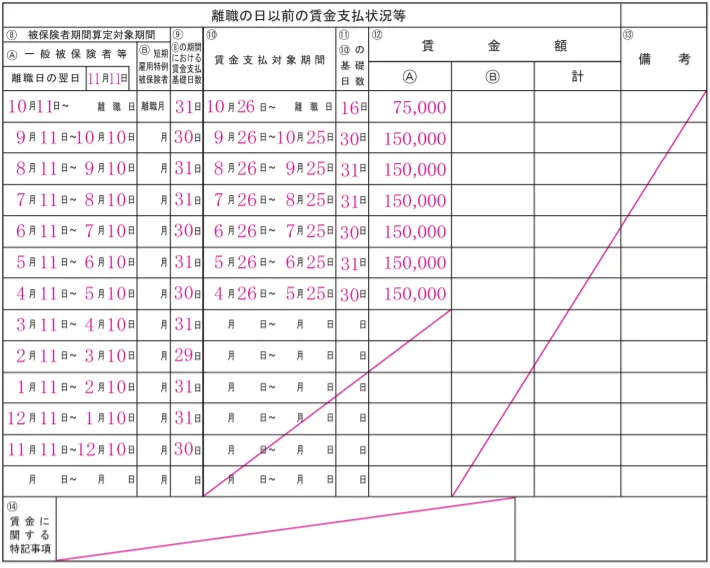

所定労働日数で欠勤控除している場合

所定労働日数で欠勤控除を計算しているにも関わらず、暦日から欠勤日数を引くと、全日欠勤しても31日-21日で10日出勤していることになるためです。

土日祝など勤務しない日は給与を支給しない場合(日給月給)

出勤予定の日数から欠勤分を引きます。

例えば、7月に欠勤が6日ある場合「出勤予定(25日)-6日=19日」で計算。

日給月給には2パターンあります。①月給で欠勤があったら控除する、②出勤した日に応じて月一回給与を支給する。①は一般的な正社員、②は建設業や運送業で適用されていることが多いです。

日給・時給

欠勤日はカウントしません。

労働日数と有休の日数を記入します。

例えば、7月に3日欠勤した場合は出勤した日だけカウントします。

なお、半日欠勤した場合はその日は「1日」として、基礎日数に含めます。

半日でも出勤したのだから出勤した日となるんですね

翌月に欠勤控除している場合

会社によっては勤怠が確定してから翌月に欠勤分を控除している場合があるでしょう。

その場合は、欠勤した月に戻して計算します。

例えば、6月に3日欠勤して7月給与で3日分の欠勤控除をしている場合は、離職票では6月に3日分の基礎日数と賃金を引きます。

・月給

・6月に3日欠勤、給与300,000円(欠勤控除なし)

・7月欠勤なし、給与270,000円(欠勤分30,000円を控除)

離職票

6月:基礎日数「27日(30日-3日)」・賃金:270,000円

7月:基礎日数「31日」・賃金:300,000円

このように、離職票は実際に欠勤した月に合わせて賃金や基礎日数を調整する必要があります。

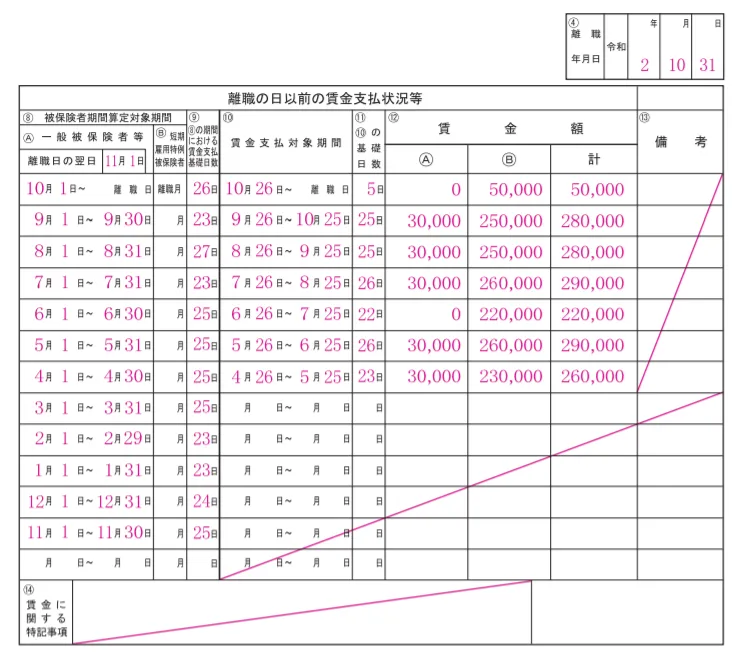

長期欠勤している場合の離職票の書き方

続いて、ひと月まるまる欠勤している従業員の離職票の書き方を解説します。

ひと月分を全欠勤している月は省略して構いません。

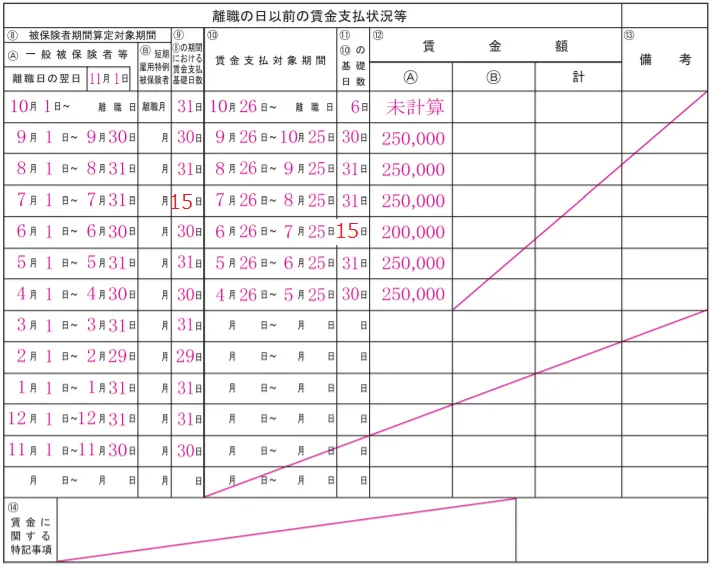

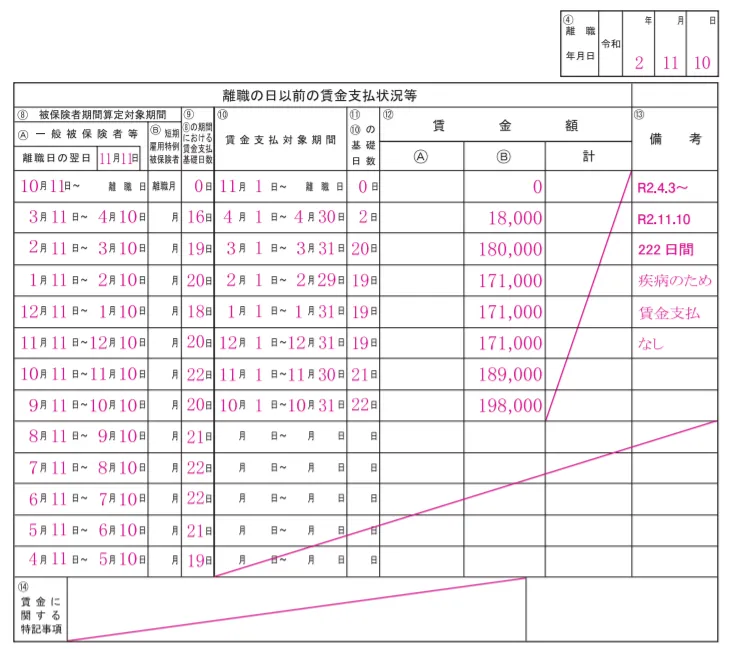

2つ記入例を用意しました。まずは、長期欠勤していて復職しないまま退職した場合の記入例です。

4月3日から11月10日まで長期欠勤して退職した例です。

ポイントは下記の通り。

- 4月1日、4月2日は賃金が発生しているため、賃金支払対象期間は4月まで書き、5月以降は賃金の発生がないため一行でまとめて書く

- 賃金が発生していない期間には、備考に期間と理由を書く

- 4月以前は賃金の発生があるので通常通り書いていき、基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月書けるまでさかのぼる

このように、傷病などにより長期欠勤をして給与の支払いがない期間は一行にまとめて備考を書くことで省くことができます。

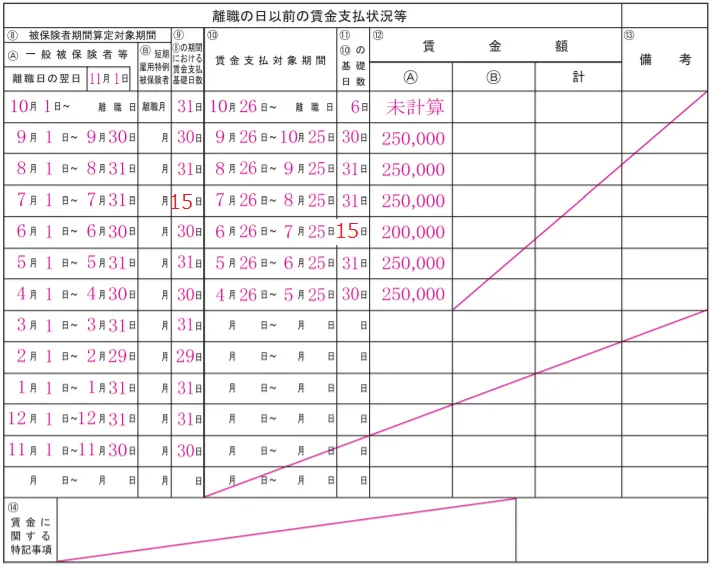

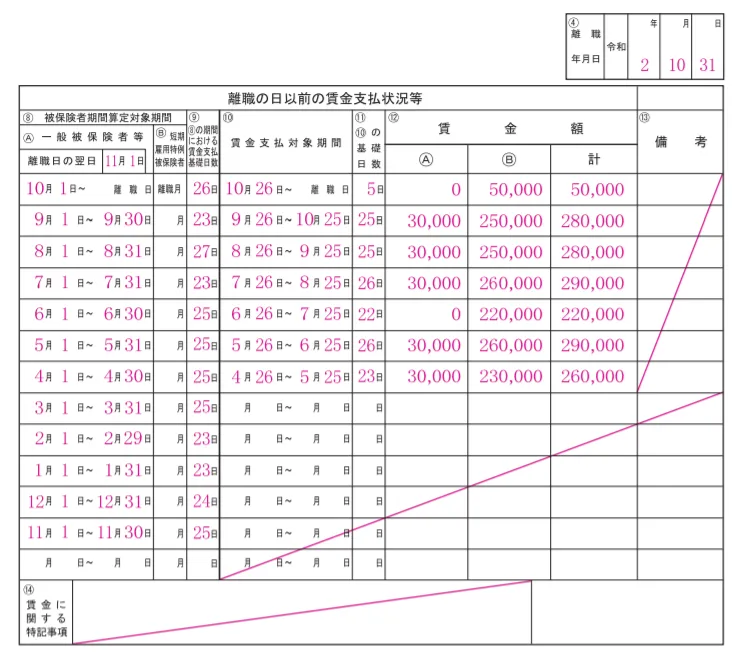

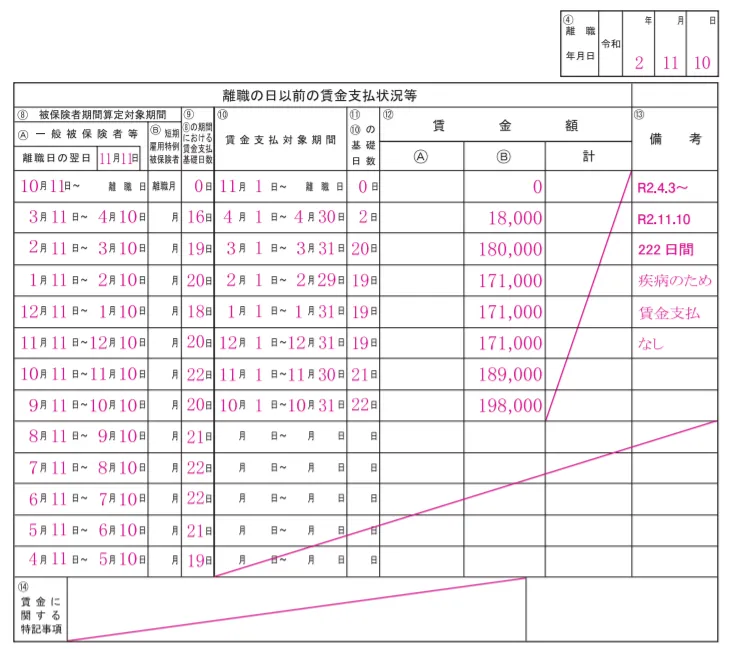

続いて、途中で長期欠勤をして復職してから退職した場合の記入例です。

令和1年12月3日から令和2年8月15日まで長期欠勤していた例です。

ポイントは下記の通り。

- 令和1年12月1日、12月2日は賃金が発生しているため、賃金支払対象期間は12月まで書く

- 令和2年1月から7月は給与の支払いがなかったため書かない

- 令和2年8月16日から復帰したため、8月から書き始める

このように、欠勤した期間を省略して復帰した期間からまた書き始めます。

備考には欠勤した期間と理由を書くようにしましょう。

算定対象期間(一番左の期間)は基本的に2年ですが、疾病、負傷によって欠勤していた場合は4年までさかのぼることができます。

退職日からさかのぼって4年のうち、基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月あれば失業保険の受給ができるということです。

離職票が1枚でたりないときの対処法

長期欠勤がたびたび発生している従業員の離職票を作成していると、基礎日数が11日以上ある月が少なく、離職票が1枚では足りなくなる場合があるでしょう。

1枚の離職票で足りない場合は、「続紙」という2枚目の離職票を作成します。

「続紙」は基礎日数が11日以上ある期間が12ヵ月分になるまでさかのぼって書くためのものです。

記入例は下記の通りです。

「続紙の離職票」は算定対象期間だけ書く離職票です。記入例の通り、賃金支払対象期間や賃金額は6ヶ月分満たしているのであれば書く必要はありません。

基礎日数が11日以上ある期間が12ヵ月分になるまで書いたら続紙の完成です。

紙の離職票で続紙がある場合は、1枚目の左上に「続紙あり」2枚目の左上に「続紙」と書きましょう。

欠勤した場合の備考欄

以下の例文は、長期欠勤があった場合の備考欄に書く記入例です。

令和2年12月15日~令和3年2月20日まで欠勤していた場合

『R2.12.15~R3.2.20傷病のため賃金の支払いなし』

令和1年3月10日~令和2年10月3日まで育児休業をしていた場合

『R1.3.10~R2.10.3育児休業のため賃金の支払いなし』

欠勤があるときに備考が必要なのは、ひと月まるまる欠勤して賃金の支払いがない場合です。

数日欠勤して賃金の支払いがある場合は、備考欄に何も書く必要はありません。

まとめ

今回は、欠勤がある離職票の書き方を解説しました。

さまざまなパターンがあるため、欠勤がある離職票を作成する都度参考にしていただければと思います。

その他の離職票の「通勤交通費について」「賃金に含むもの・含まないもの」「基礎日数について」なども他の記事で解説しています。

よろしければ合わせてご覧ください。以上、担当者様の参考になれば幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。