出生時育児休業給付金の制度は知っているけど、具体的な手続きはどうすればいいの?

そんな疑問にお答えします。

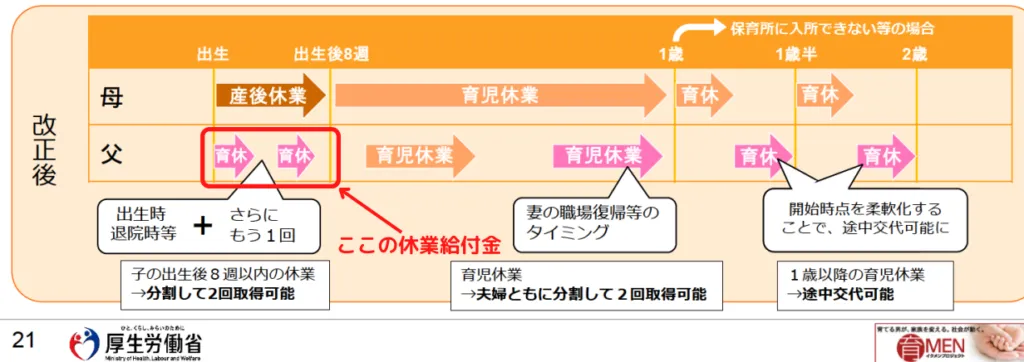

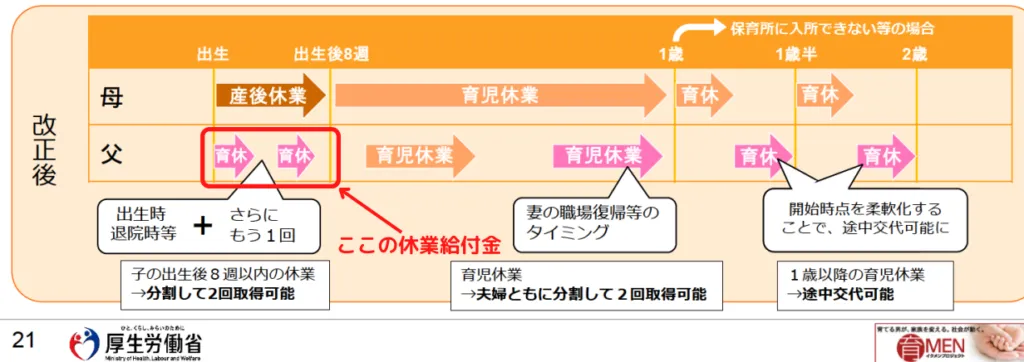

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、2022年10月から男性の育児休業取得を促進するために新設された制度です。

従来の育児休業とは別に、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間に従業員が希望する期間、2回まで分割して休業を取得することができ、休業期間中は給付金が支給されます。

しかし、担当者の中には「制度はなんとなくわかるけど、具体的な手続きを教えてほしい」という方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、出生時育児休業給付金の必要書類や申請のタイミングなど具体的な手続きを詳しく解説します。

出生時育児休業給付金の概要

出生時育児休業とは、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間に従業員が希望する期間、2回まで分割して取得することができる休業です。

出生時育児休業給付金とは、この出生時育児休業中に支給される給付金のことです。

支給条件は以下の3つの条件を満たした従業員が対象です。

- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

- 休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること

- 子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

上記の条件をクリアしていれば、非正規社員(アルバイトやパートなど)でも給付金の対象となります。

出生後の8週間とは

出生後8週間といっても、実際には「出産予定日」を基準に休業スケジュールを組むことになります。

そのため、出産予定日と出生日がずれた場合は、以下のような対応になります。

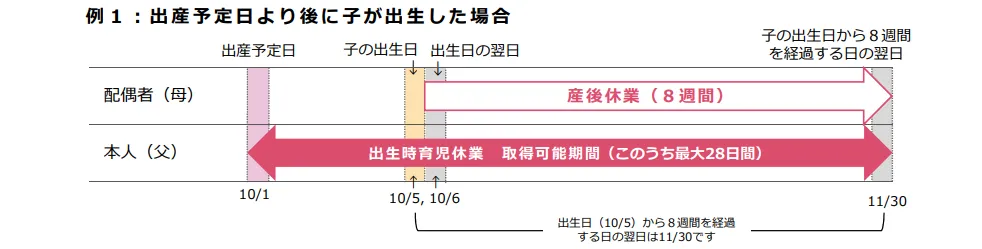

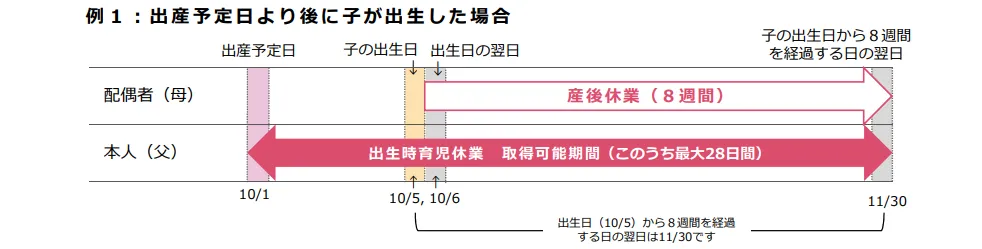

出産予定日よりあとに子どもが出生した場合

出産予定日よりあとに子どもが出生した場合は、「出生日から8週間まで」が出生時育児休業の取得可能期間となり、結果的に8週間+αのうち最大28日休業できることになります。

たとえば10月1日が出産予定日で、すでに休業に入っていたとしても、出産日が遅れた場合は出産予定日から出産日まで含めて出生時育児休業取得の可能期間となるということです。

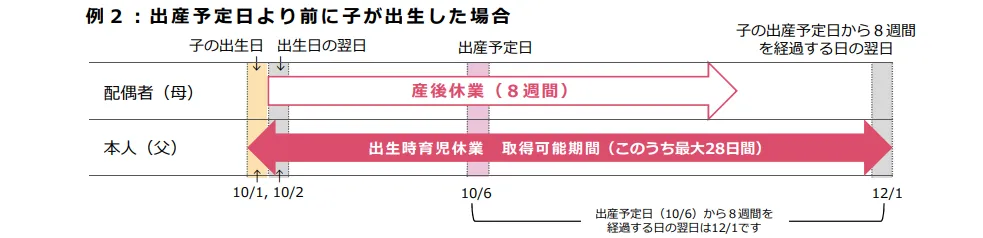

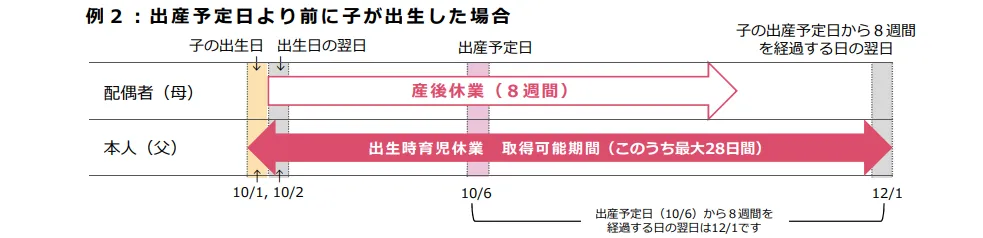

出産予定日より前に子どもが出生した場合

出産予定日より前に子どもが出生した場合は、「出産予定日から8週間まで」が出生時育児休業の取得可能期間となり、例1と同様、8週間+αのうち最大28日休業できることになります。

たとえば、10月6日が出産予定日として申請していたとしても、10月1日に出生した場合は10月1日から休業が可能になり、さらに出産予定日から8週間までが休業可能期間になります。

このパターンの注意点は、従業員が予定していた休業を早める可能性があることです。

休業期間の変更は原則1週間前までとされていますが、急に出産日が早まる可能性もあるため、会社としては即日休業の申し出があったとしても、できるだけ許可するよう配慮が必要となります。

出産日が早まったのに休業日の変更を拒否すればトラブルとなる可能性があるので注意しましょう。

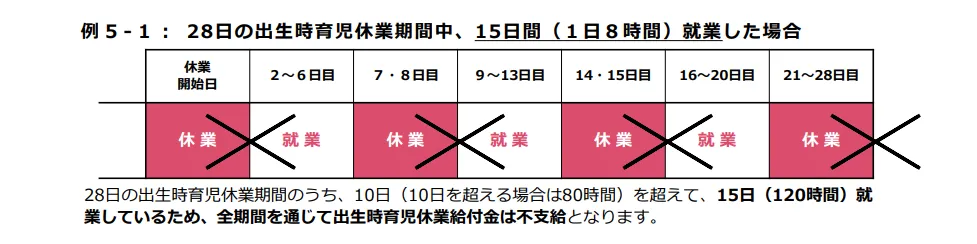

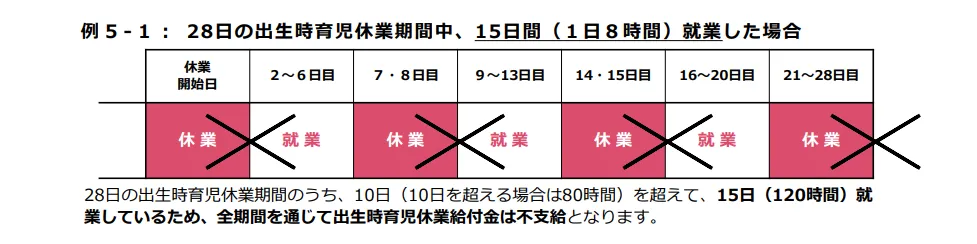

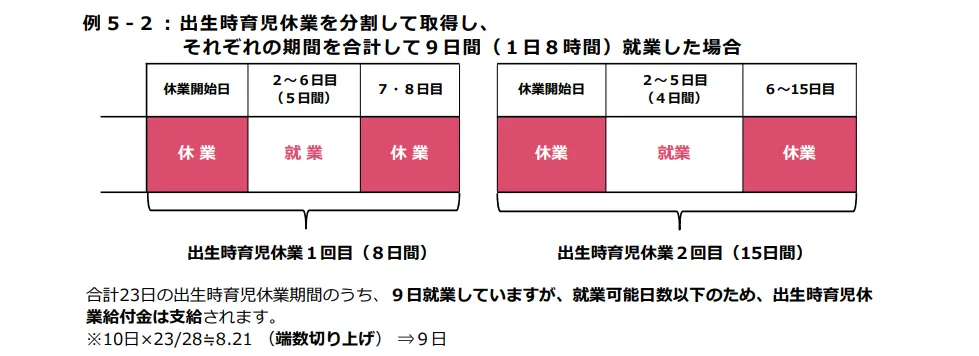

休業期間中の就業日数の考え方

労使協定を締結した場合は休業期間中に従業員を就業させることができます。

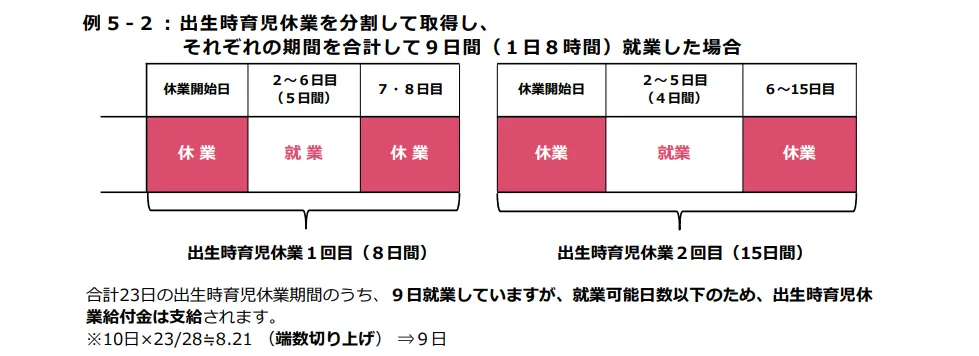

そして、出生時育児休業給付金の支給対象期間中は、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時

間)まで就業することが可能です。

ただし休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります 。

・14日間の休業 ⇒ 最大5日(5日を超える場合は40時間)

⇒10日×14/28 = 5、80時間×14/28 = 40時間

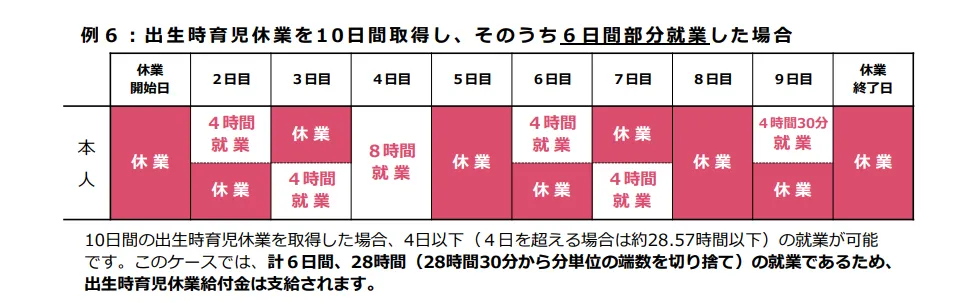

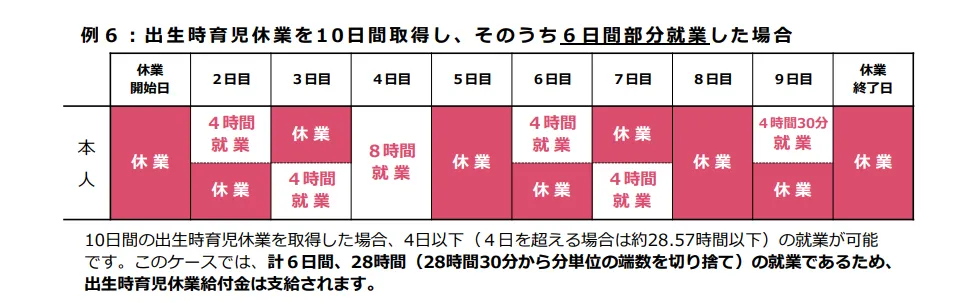

・10日間の休業 ⇒ 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)

⇒10日×10/28 ≒ 3.57 (端数切り上げ) ⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)

出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。

また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

例を見ていきましょう。

このように就業日数と時間で見て、どちらかクリアしていれば給付金の対象となります。

支給額

出生時育児休業給付金の支給額は以下のとおりです。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%

育児休業給付金と同じ金額です。

また、出生時育児休業給付金が給付された期間は、育児休業給付金の180日(67%の期間)としてカウントされます。

たとえば、出生時育児休業給付金で20日給付を受けた場合、育児休業給付金は160日分が67%になるということです。

『出生時育児休業給付金≒育児休業給付金』と考えてもらえばOKです

出生時育児休業給付金の手続き

ここからは、出生時育児休業給付金の必要書類や申請するタイミングを解説していきます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、育児休業給付金と変わりません。

提出先は管轄のハローワークで、電子・郵送・持参のいずれも対応しています。

提出書類

提出する書類は以下の2点です。

- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書

- 休業開始時賃金月額証明書

『育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書』は2022年10月から新しくできた書類です。

『休業開始時賃金月額証明書』は、育児休業給付金の申請の時に提出する書類と同じものを提出します。

添付書類

主な添付書類は以下のとおりです。

- 賃金台帳

- 出勤簿・タイムカード

- 出生時育児休業申出書・・出生時育児休業取扱通知書など

- 母子健康手帳のコピー

- 通帳やキャッシュカードのコピー

以前は銀行印がわかる通帳のコピーが必要でしたが、2021年8月から通帳やキャッシュカードのコピーなど、銀行名・支店番号・口座番号がわかるものを添付すれば認められるようになりました。(参考:雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ)

そのほか、社内の申請書として使われている出生時育児休業申出書など、休業が承認されたことがわかる書類を添付資料として求められることがあります。

社内申請書のテンプレートは下記のページでダウンロードができますので、ぜひご利用ください。

申請するタイミング

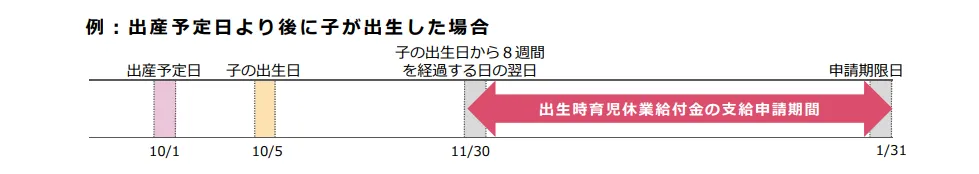

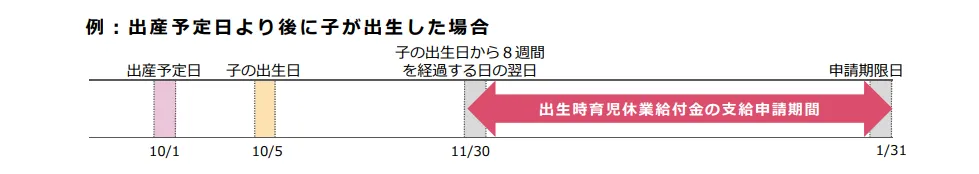

申請するタイミングは子どもの出生日(出産予定日前に子どもが出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日からです。

期限は出生8週間の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までになります。

たとえば、10月5日に子どもが出生した場合は、11月30日が8週間を経過する日の翌日となります。

そのため、11月30日~1月31日までに出生時育児休業給付金の申請をすればよいということです。

また、休業を2回に分割して取得した場合は、1回に申請をまとめて行います。

出生時育児休業期間中は申請ができないので、注意しましょう。

出生時育児休業給付金の対象とならないケース

出生時育児休業給付金の対象とならないケースもあります。

主な例は以下の2点です。

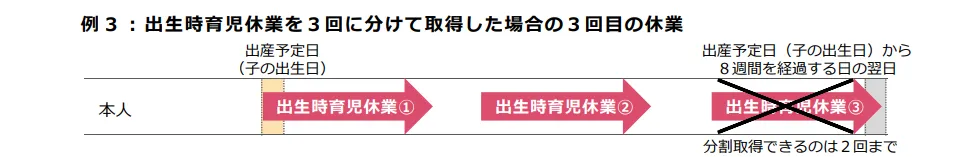

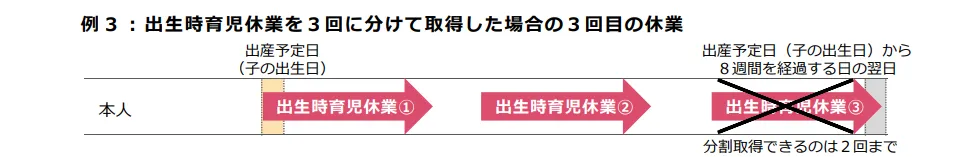

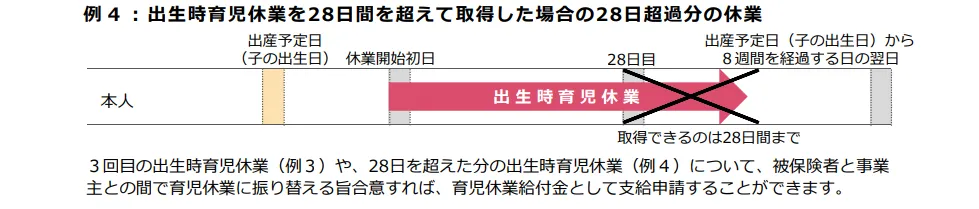

①出生時育児休業を3回に分けて取得した場合の3回目の休業

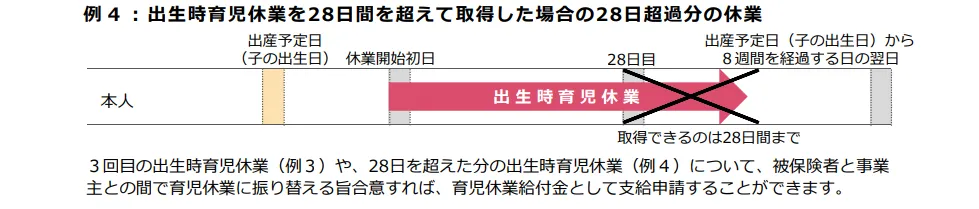

②出生時育児休業を28日間を超えて取得した場合の28日超過分の休業

ただし、①・②の事例で出生時育児休業給付金の対象とならなかった期間については、従業員と会社との話し合いで育児休業に振り替えることに合意すれば、育児休業給付金として支給申請することができます。

なお、産休・育休手続き全体の手続きやスケジュールについては下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

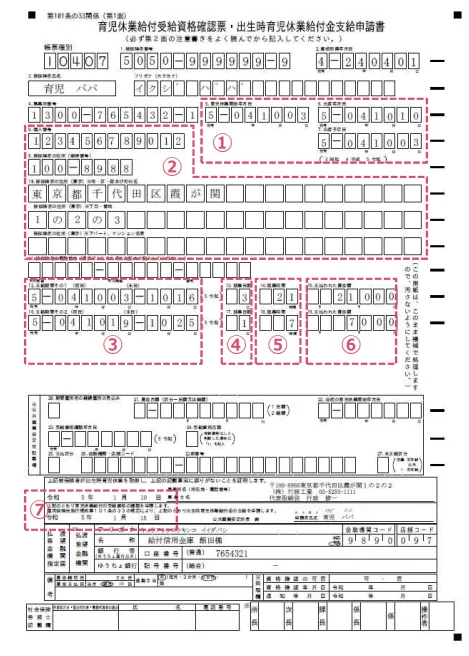

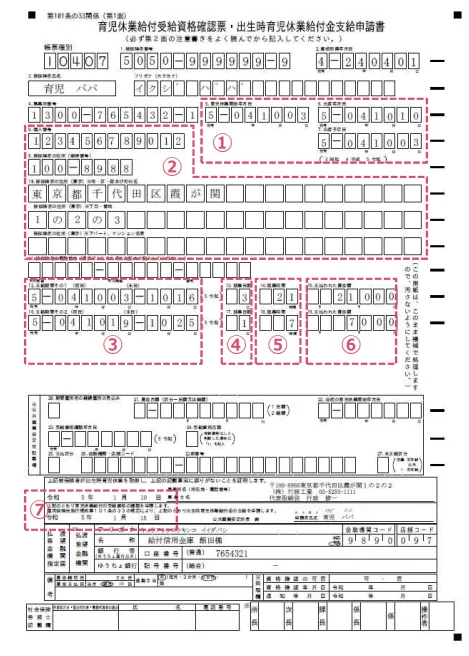

育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の書き方

では、2022年10月から新しくなった申請書の書き方を解説します。

①5欄に出生時育児休業開始年月日、6欄に出産年月日、7欄に出産予定日を記入

②被保険者の個人番号・住所を記入

③12欄に出生時育児休業の期間を記入

出生時育児休業を2回に分けて取得した場合は、それぞれの休業期間を記入

④12・16欄の各休業期間中に就業した日数を記入

⑤就業した時間数を記入(1時間未満の時間数は切り捨て)

⑥12・16欄の支給期間について、「出生時育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」を記入

⑦日付は、子どもの出生日(出産予定日前に子どもが出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までの日を記入

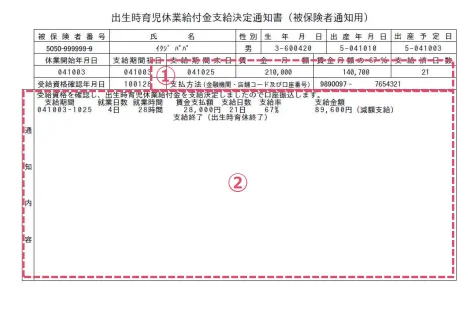

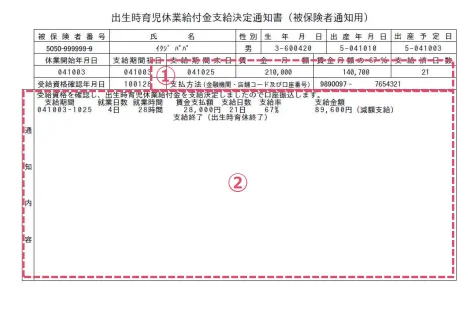

通知例:出生時育児休業給付金支給決定通知書

出生時育児休業給付金支給は決定通知書も新設されています。

詳細は以下のとおりです。

①指定した金融機関口座番号が記載されています。

②賃金月額と休業日数を基にした支給金額が印字されます。また、休業日数が28日を超えている場合や就業日数、就業時間の上限を超えているなど、支給要件を満たさない場合はその旨が印字されます。

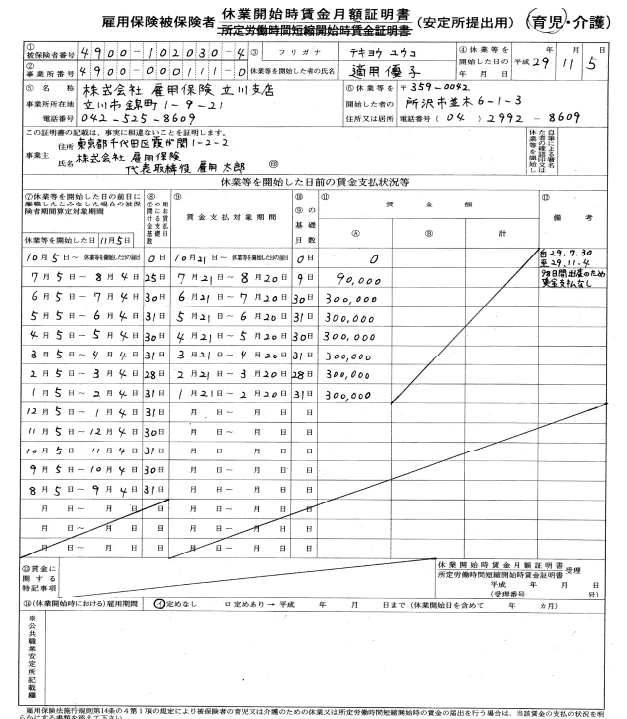

休業開始時賃金月額証明書の書き方

休業開始時賃金月額証明書の書き方は育児休業給付金と変わりません。

1回目の出生時育児休業を開始した日から遡って12ヶ月の期間と6ヶ月の賃金を記入します。

なお、出生時育児休業給付金の支給を受けた従業員が育児休業給付金を申請するときは、休業開始時賃金月額証明書の提出は不要です。

育児休業給付金の申請時は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」のみ必要になります。

休業開始時賃金月額証明書の書き方については下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

まとめ

今回は2022年10月の育児・介護休業法の改正で新設された出生時育児休業給付金の手続きについて解説しました。

かなり複雑な制度であるため、解説した以外の状況が発生したり、添付書類の追加が要求されたりなどイレギュラーな対応が起こり得る可能性があります。

その都度ハローワークに問い合わせて対応にあたりましょう。

以上、この記事が担当者様のお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。