産休・育休手続きがわかりません。

私は何をすればいいのでしょうか・・・。

そんな悩みにお答えします。

「産休・育休手続きなんてやったことがない」そんな方は多いんじゃないでしょうか。大企業だとやる機会はありますが、中小企業だとなかなかやる機会がないですよね。

この記事では、難しい法律のことは置いといて、「担当者が何をすればいいのか」に焦点を絞って解説します。

また、私が作ったチェックリストもダウンロード可能です。産休・育休の手続きについて知りたい方はぜひご覧ください。

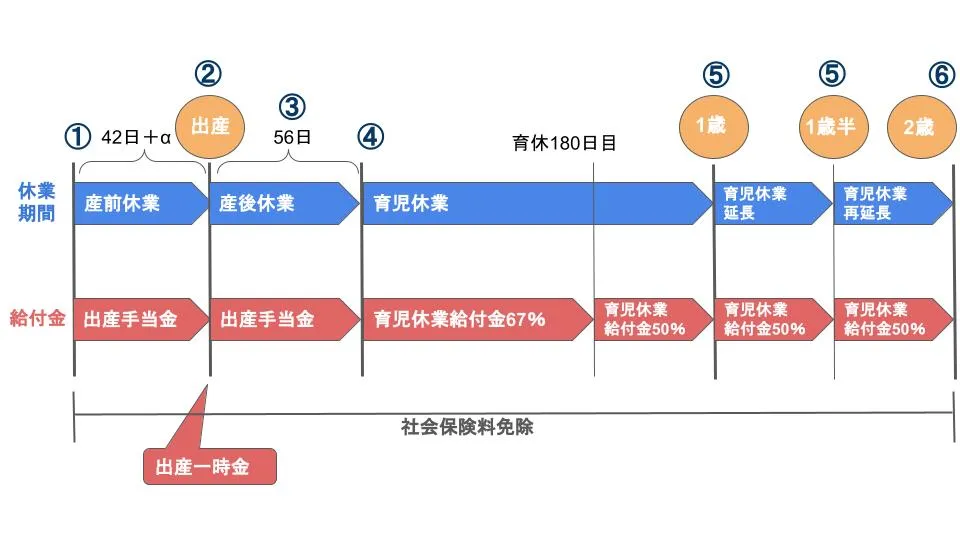

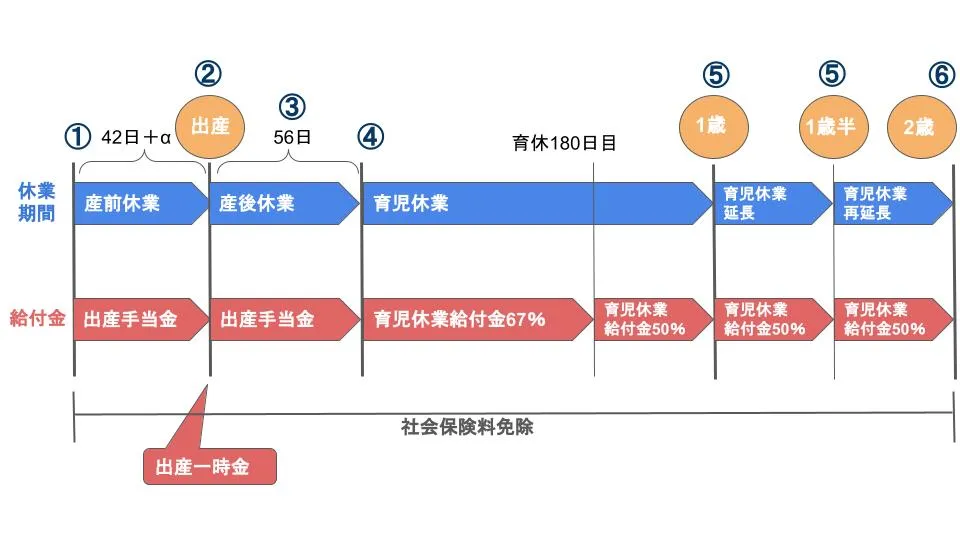

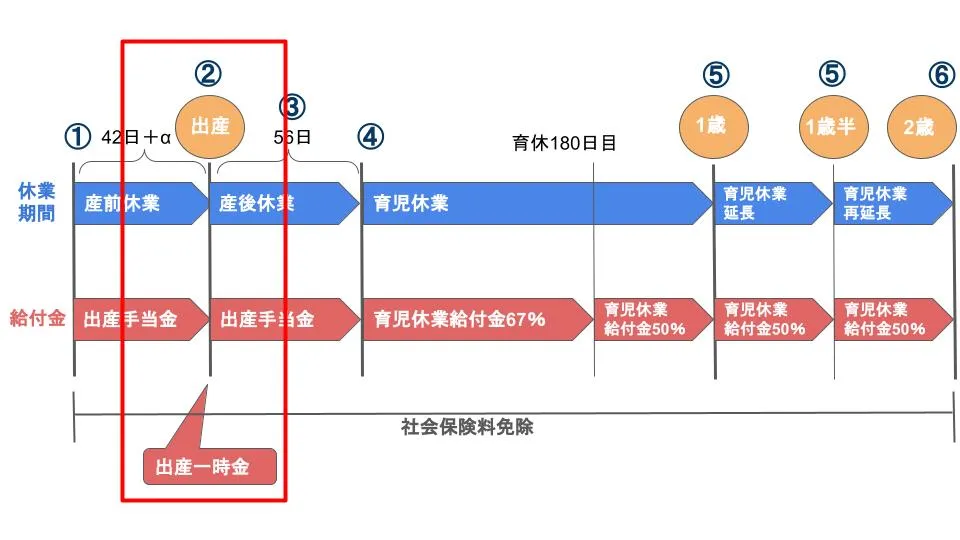

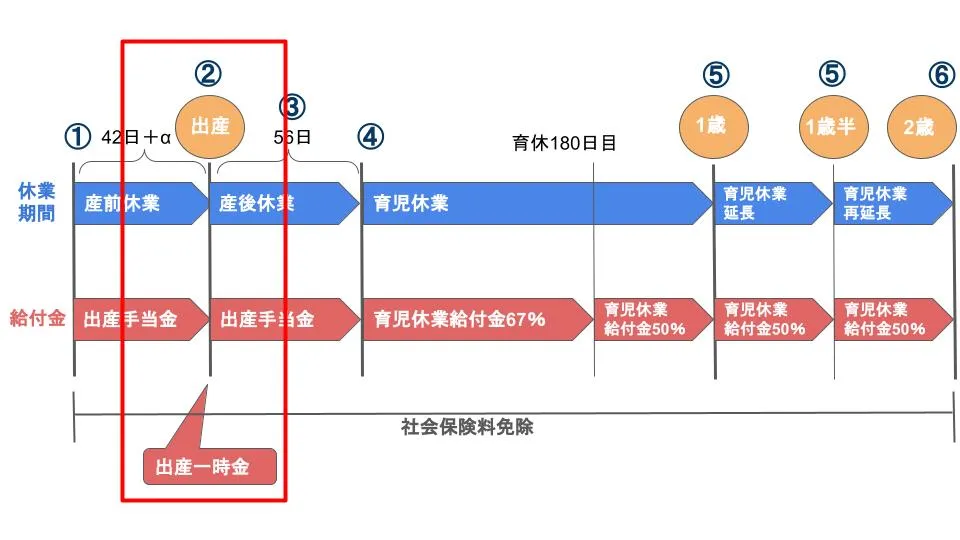

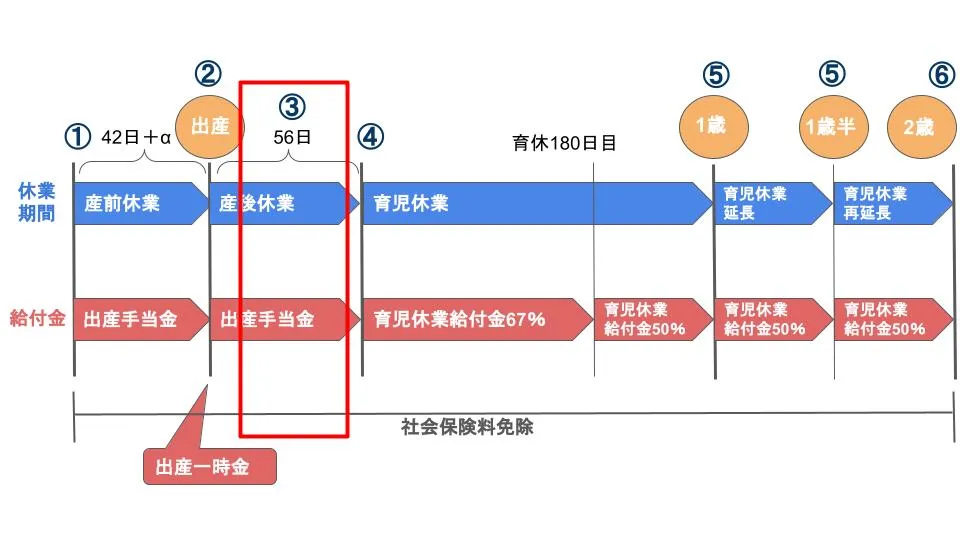

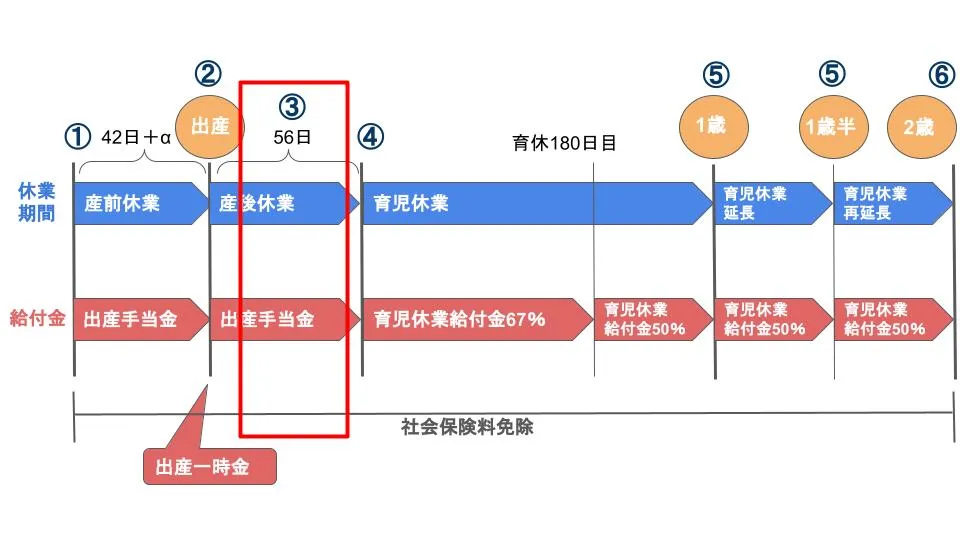

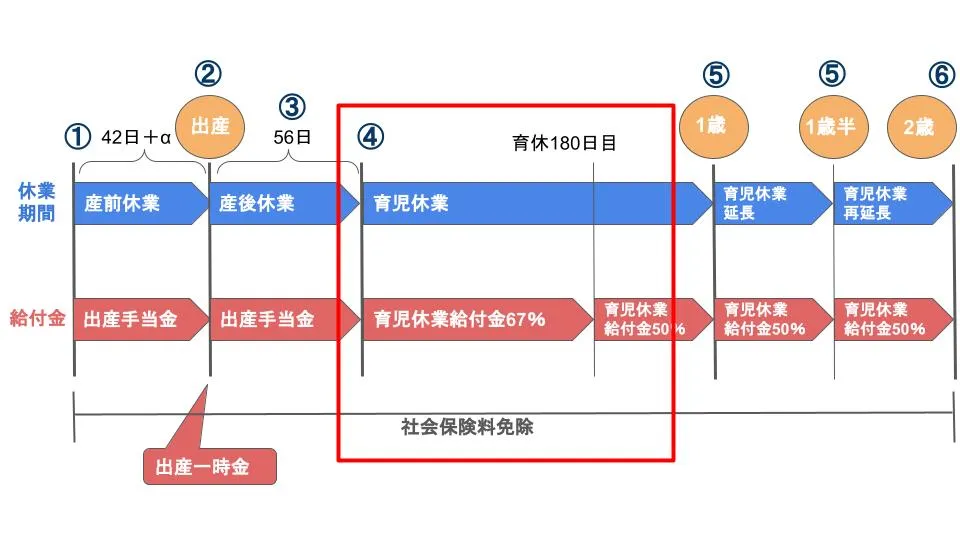

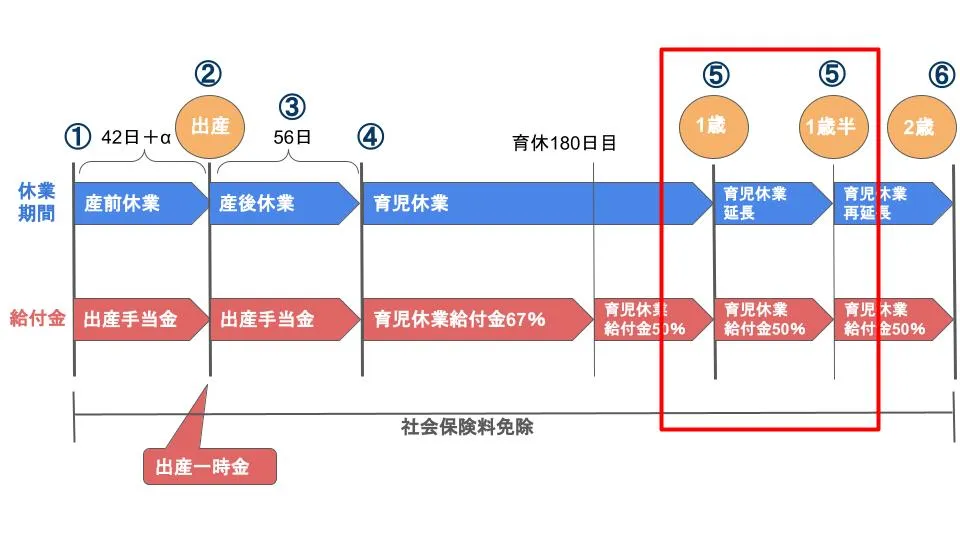

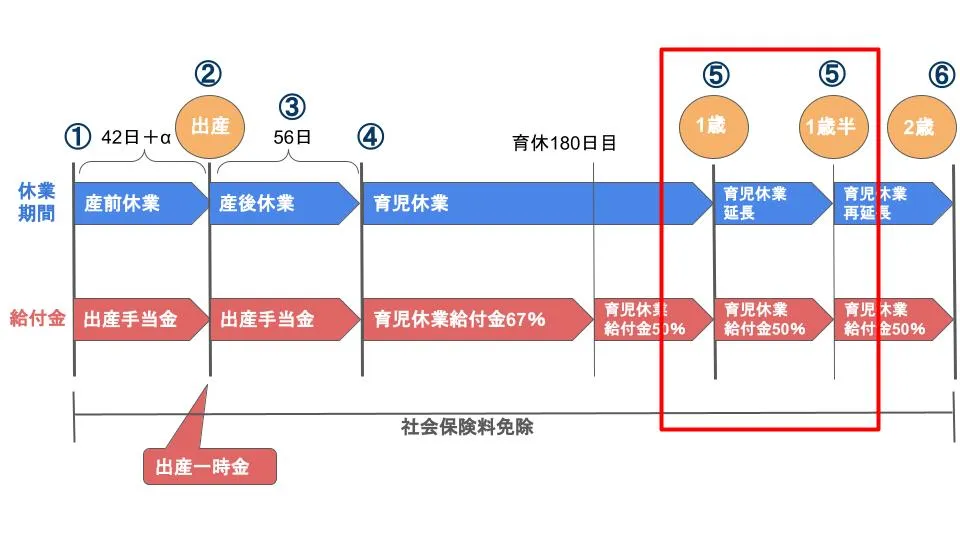

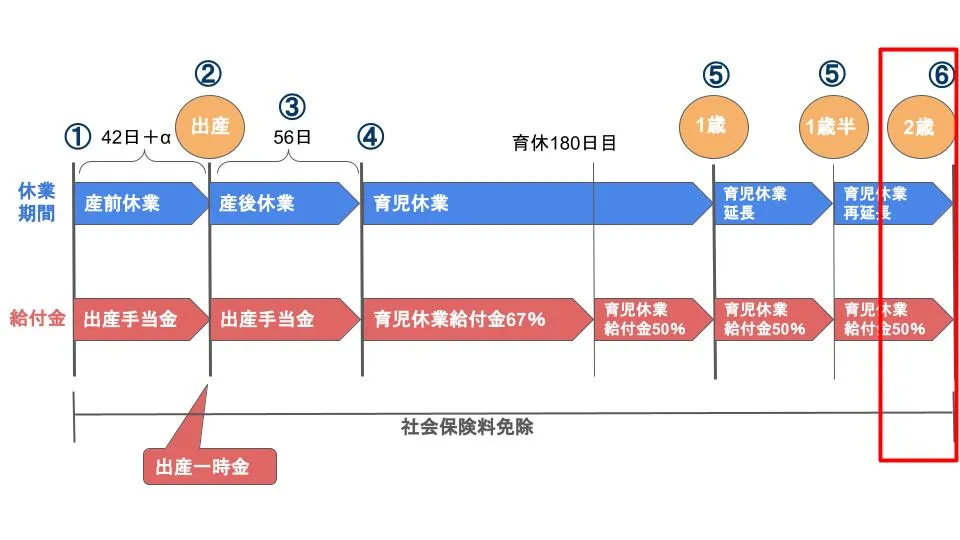

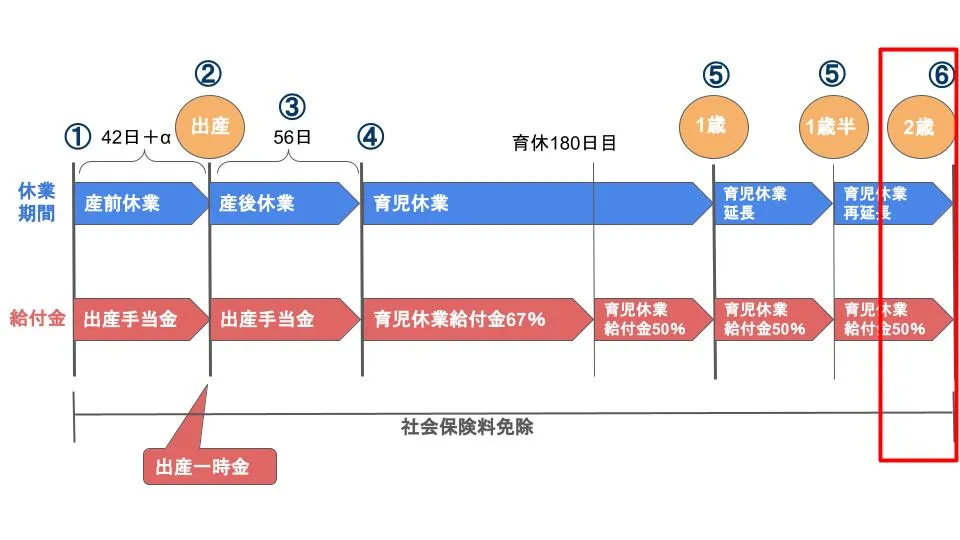

産休・育休手続きの全体像

まずは全体の流れを把握しておきましょう。

産休・育休手続きの全体像は次の通りです。

- 産前休業

- 出産

- 産後休業

- 育児休業

- 育児休業延長

- 育休明け

手続きのタイミングは全部で6つに分けました。

長くて2年数ヶ月対応していくことになるので、スケジュールをきっちりおさえながら手続きを進めていきましょう。

では、一つ一つ手続きを解説していきます。

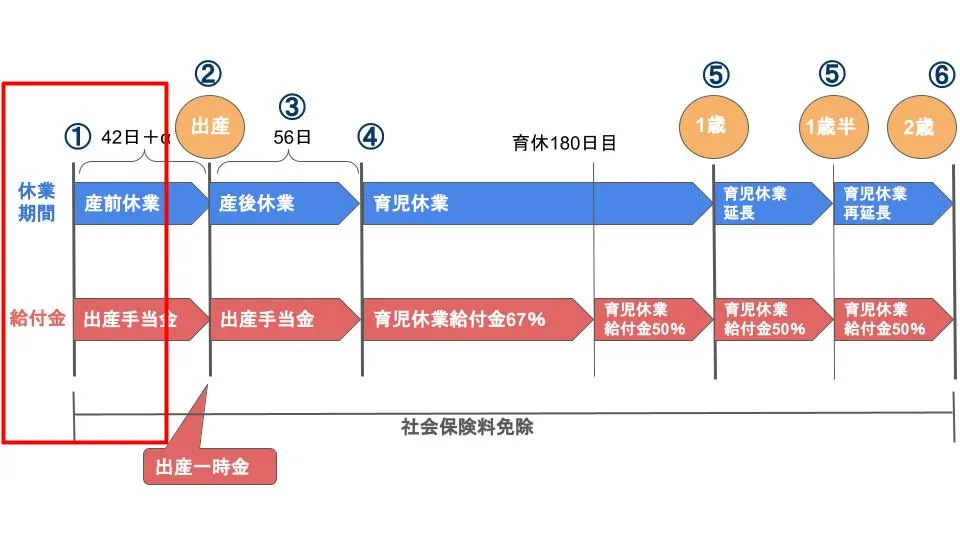

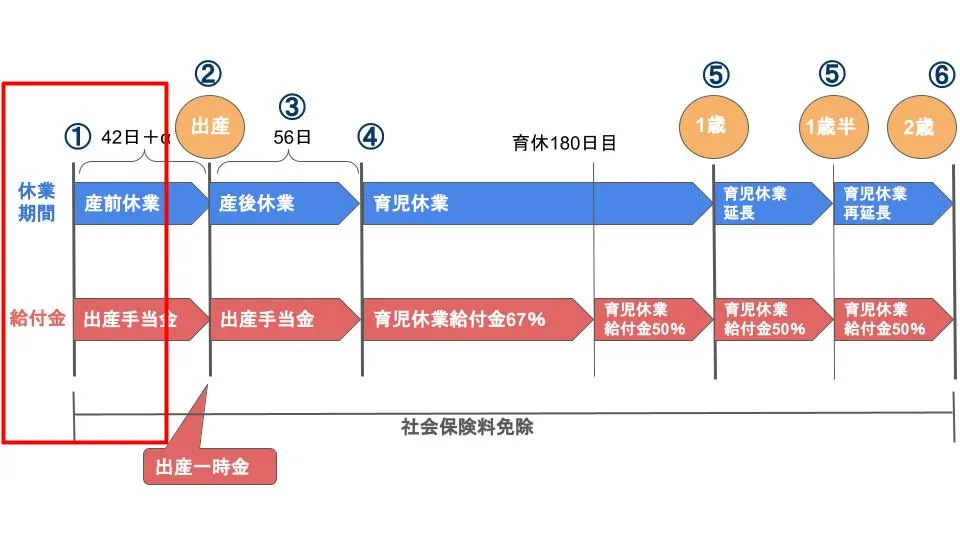

①産前休業

産前休業に入る前に従業員から報告を受けるところから解説していきます。

まず従業員から妊娠の報告を受けたら「出産予定日」を聞きましょう。出産予定日がわかれば産前休業がいつになるのかわかります。

下記のサイトで出産予定日を入力すれば簡単に調べることができます。「出産予定日から42日さかのぼって・・・」なんて考えなくても大丈夫です。

従業員から出産予定日の報告を受けたら、社内で申請書を書いてもらいましょう。

サンプルはこちら(ヒューマンテラス株式会社様のページに遷移)

社内で申請書が必要な理由は「〇〇日から産休に入ります」という証明書になるからです。長期的な休暇になるため、正式に社内の承認を得た証拠として残しておく必要があります。

社内的な申請を終えたあとは、いよいよ公的な書類の続きです。

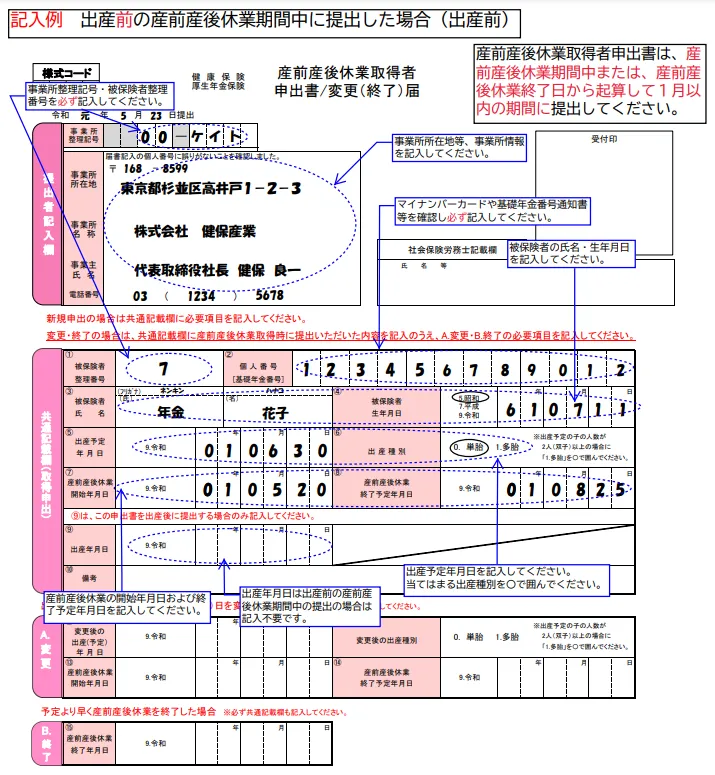

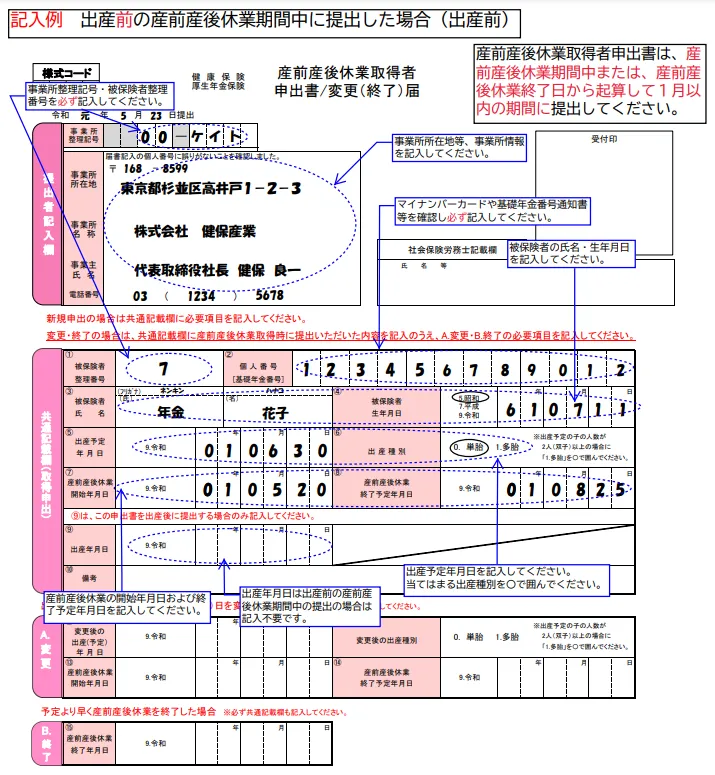

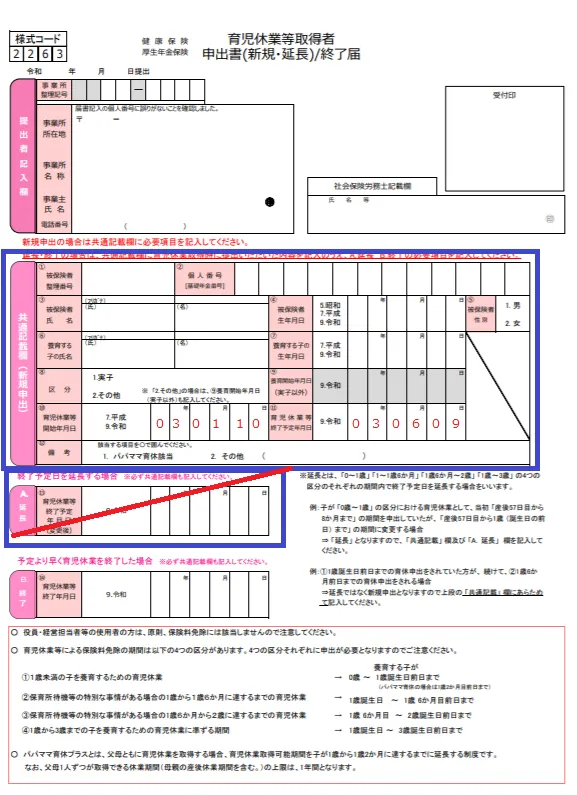

産前産後休業取得者申出書の提出

「産前休業」で必要な書類

- 産前産後休業取得者申出書(健保・厚年)

提出するタイミング

- 産前休業に入ってから

産前休業の必要書類は『産前産後休業取得者申出書』のみです。添付書類は特にありません。また、提出するタイミングは産前休業に入ってからになります。

たとえば、従業員が10月10日から産前休業に入るとしたら、書類を提出するのは10月10日以降です。早く提出すぎると受けつけてもらえないことがあるため、注意しましょう。

産前産後休業取得者申出書を提出することによって、社会保険料が免除されます。逆に遅すぎると、社会保険料が多く請求されてしまうので、産休に入ってから速やかに日本年金機構や健保組合に提出するようにしましょう。

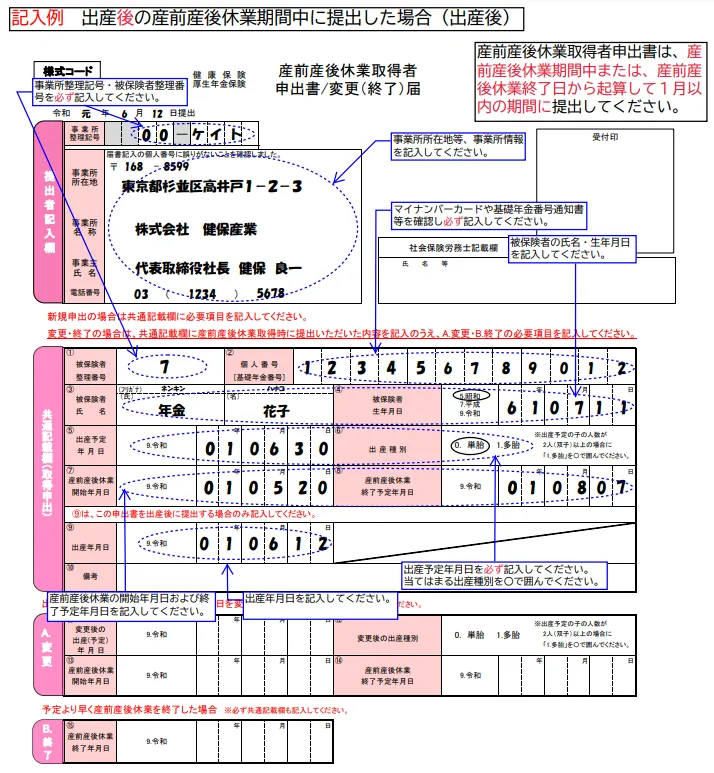

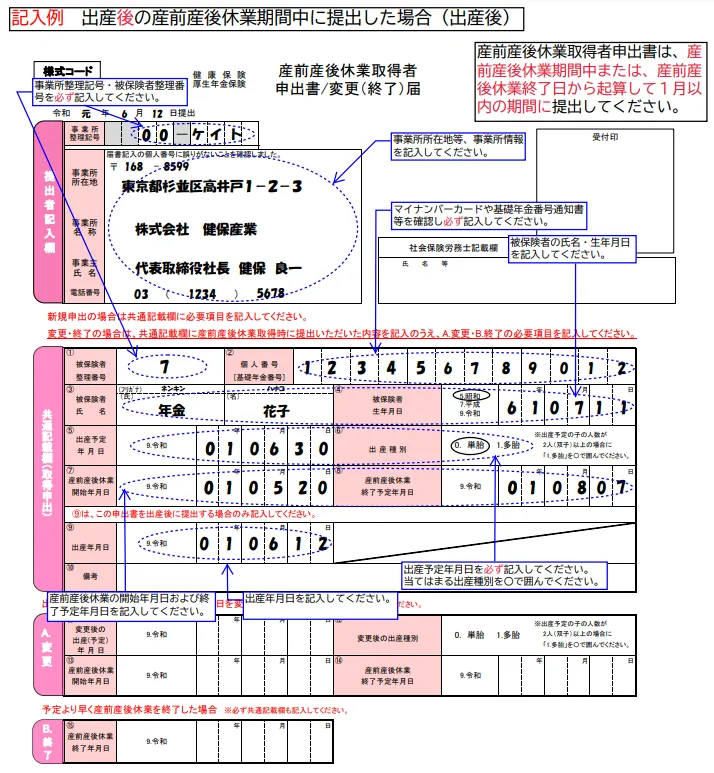

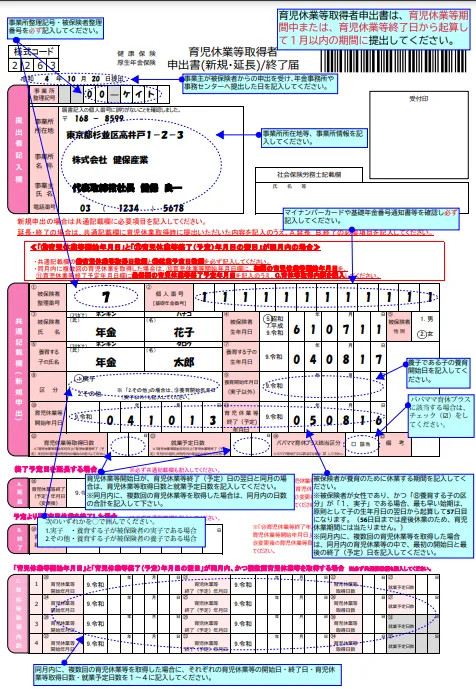

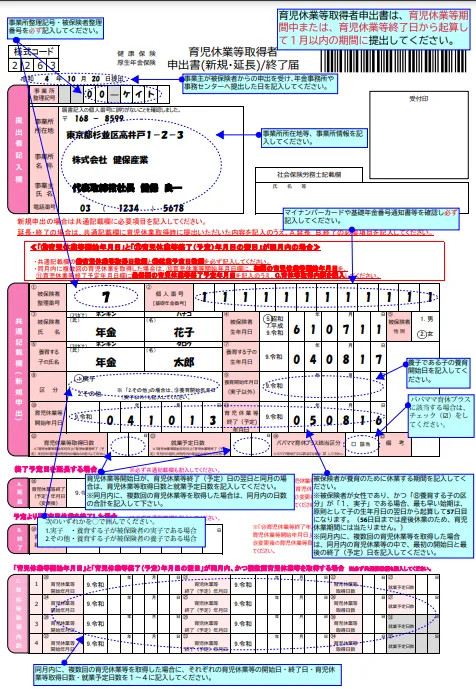

産前産後休業取得者申出書の記入例は以下のとおりです。

初めて産前産後休業取得者申出書を提出するときは、記入例に書いているところ以外は記入しなくても問題ありません。

また、産前休業のときに提出する場合は「出生時の氏名」と「出産年月日」は子供が生まれていないため、空欄で提出します。

もし産前産後休業取得者申出書の提出が遅れても支払う保険料は翌月に遡って精算されますのでご安心ください。

産休に入った従業員から社会保険料の徴収を止めるのは忘れないようにしましょう。

②出産

従業員から出産の報告を受けたら、書類の作成に入りましょう。

「出産」で必要な書類

- 出産育児一時金支給申請書(健康保険)

- 健康保険被扶養者異動届(健康保険)※子供を扶養する場合

提出するタイミング

- 従業員が出産をしてから

一つ一つ解説していきます。

出産育児一時金支給申請書(健康保険)

出産一時金は出産費用の補填として「50万円」を給付する制度です。出産した人が全員がもらえる給付金になるため、必ず申請しましょう。

また、添付書類として下記の書類を必要とする場合があります。

- 出産費用の領収・明細書

- 医療機関等から交付される合意文書(直接支払制度に係る代理契約に関する文書)

直接支払制度とは「病院の窓口で医療費から50万円引いときます」という制度です。費用から直接50万円が引かれるため、従業員が病院の窓口で支払う金額が少なくて済みます。

また、場合によっては領収・明細書にこのようなスタンプが押してあることが条件になることがあります。

産科医療補償制度は、出産時に予知せぬ事態が発生した結果、重度の障害を負ってしまった新生児やその家族に対して一定の補償を与える、医療機関が加入する制度です。

必要であれば、領収・明細書にこのスタンプが押してあるか確認しましょう。

出産一時金は会社が加入している健康保険によって書類の書式や証明書が異なります。必ず会社が加入している健康保険のホームページから必要書類ダウンロードするようにしましょう。

健康保険被扶養者異動届(子供を扶養する場合)

子どもが生まれると一般的には両親どちらかの扶養に入り、健康保険証を発行することになります。その際に必要なのが「健康保険被扶養者異動届」です。

健康保険証の発行に関わってくるので、なるべく早く手続きしましょう。

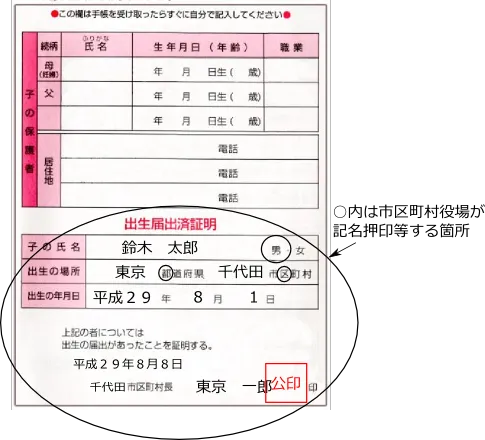

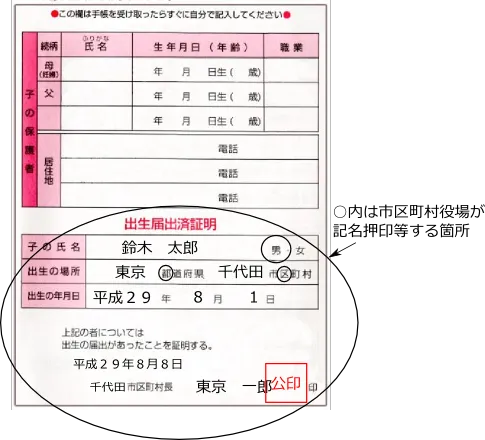

添付書類は下記のものが必要です。

- 「住民票」または「戸籍謄本」

ただし、添付書類が省略できる場合や、追加で書類が必要になる場合があります。会社が加入している健康保険によって異なる場合があるため、加入している健康保険のホームページをご確認ください。

③産後休業

続いて出産が終わってからの産後休業です。

必要な書類は下記の1点のみ。

「産後休業」で必要な書類

- 産前産後休業取得者申出書(健保・厚年)

提出するタイミング

- 出産日が確定してから

産後休業に入るタイミングで、もう一度書類を提出する理由は、出産予定日と実際の出産日がずれる場合があるからです。

産前休業の時は、まだ「出産予定日」が予定どおり出産予定日に出産する人は多くはありません。

そのため、「出産日が決まりましたよ」という届出が必要になるということです。

そして出産日が確定になったことによって、社会保険料の免除期間が変わる場合もあります。

たとえば、出産予定日から56日後は4月30日だったのが、出産日が1日遅れて5月1日が56日後になる場合もあるでしょう。

社会保険料の免除期間を変更する意味でも、出産日が確定したら産前産後休業取得者申出書をもう一度提出する必要があるということです。

記入例は下記のとおりです。

産前休業との違いは、「子供の名前」「出産年月日」、『A変更』の欄を記入することです。

添付書類は特にありません。

提出のタイミングは育児休業等取得者申出書と一緒でも問題ありません。忘れずに提出しましょう。

④育児休業

産後休業が終わると、引き続き育児休業に入ります。

育児休業中も社会保険料が免除になり、かつ育児休業給付金が支給されます。給付金の額は育休開始から180日までが平均賃金の67%、180日後は50%です。

育児休業に入って提出する書類は下記のとおりです。

「育児休業」で提出する書類

- 出産手当金支給申請書(健康保険)

- 育児休業等取得者申出書(健保・厚年)

- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(雇用保険)

- 休業開始時賃金月額証明書(雇用保険)

提出するタイミング

- 育児休業に入ってから

必要な添付書類

- 母子手帳の印鑑があるページのコピー

- 振込口座の通帳の印鑑があるページのコピー

- 出勤簿またはタイムカード(条件次第で省略可能)

- 賃金台帳(条件次第で省略可能)

育児休業に入るタイミングで社内用の書類も用意しておきましょう。

フォーマットはこちらを参考に

出産手当金支給申請書(健康保険)

出産手当金は産休中に給与が払われない従業員に支給される給付金です。給付金額は標準報酬月額の3分の2になります。

提出時期はネットで調べると産休に入ってからと書かれていることがありますが、実務上は出産後56日を経過し、給料の締日を過ぎてからまとめて申請を行うのが一般的です。

参照:協会けんぽ「出産手当金申請のポイント」

まとめて申請する理由は、書類の作成や事業主の証明が申請のたびに必要になるためです。

また、添付書類は下記のものが必要になる場合があります。

- 出勤簿

- 賃金台帳

- 医師の意見書

『場合がある』という表現をしたのは会社が加入している健康保険によって添付書類が変わる場合があるからです。

申請する前に健康保険のホームページでご確認ください。

なお、書類にマイナンバーを記入した際はマイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを添付する場合もあります。

出産手当金支給申請書は医師の証明書が必要なため、産休に入る前に従業員に渡しておくとスムーズに手続きができます。

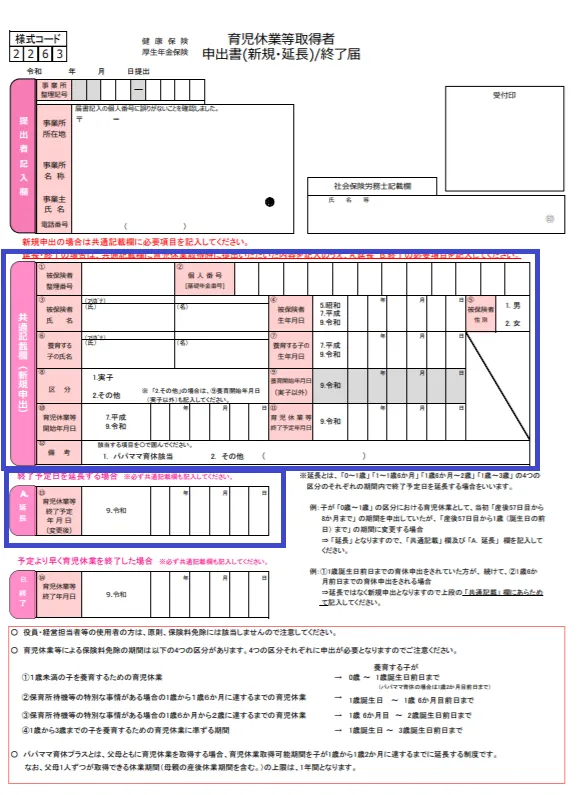

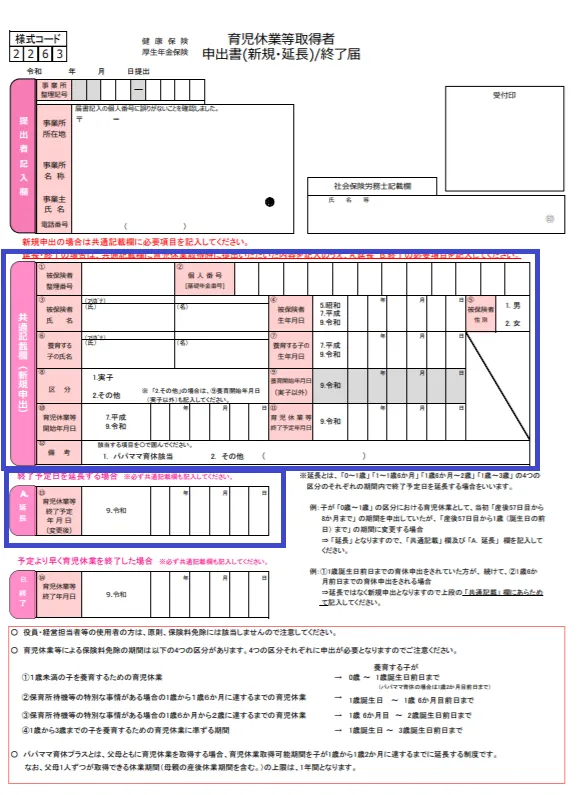

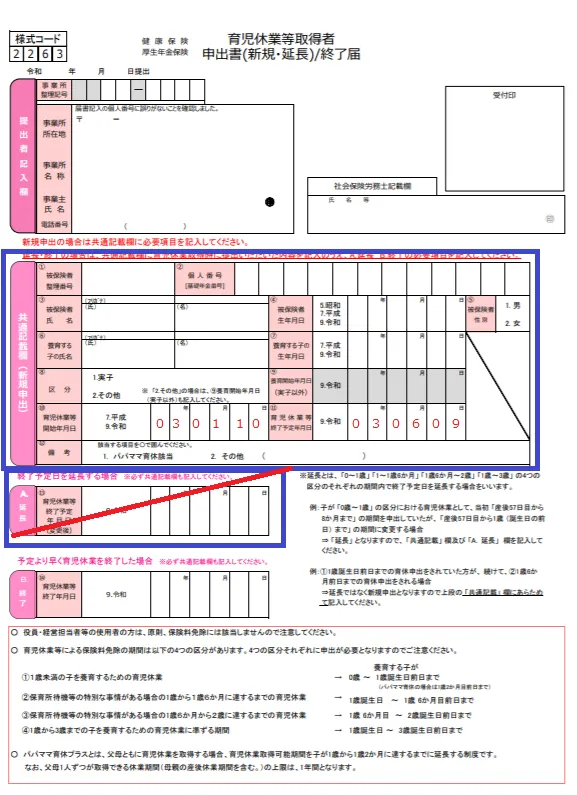

育児休業等取得者申出書(健保・厚年)

産休が終わると引き続き育休に入ることになりますが、産休と育休は制度として別の休業になるため、「育児休業等取得者申出書」の届出が必要です。

「育児休業等取得者申出書」を届出することで、育児休業中も社会保険料が免除されます。

記入例は下記のとおりです。

記入する時に注意していただきたいのは「育児休業の終了年月日」です。育児休業等取得者申出書の終了年月日は最高でも「子供の1歳の誕生日の前日まで」になります。

会社によっては初回で2歳まで休めることろもありますが、届出は「子供の1歳の誕生日の前日まで」が限度です。

1歳を超えて休業する場合は、後ほど説明する「延長」の届出が必要になります。

もし従業員本人が子供の1歳の誕生日より前に復帰したいという希望がある場合は「復帰日」が「育児休業の終了年月日」になります。

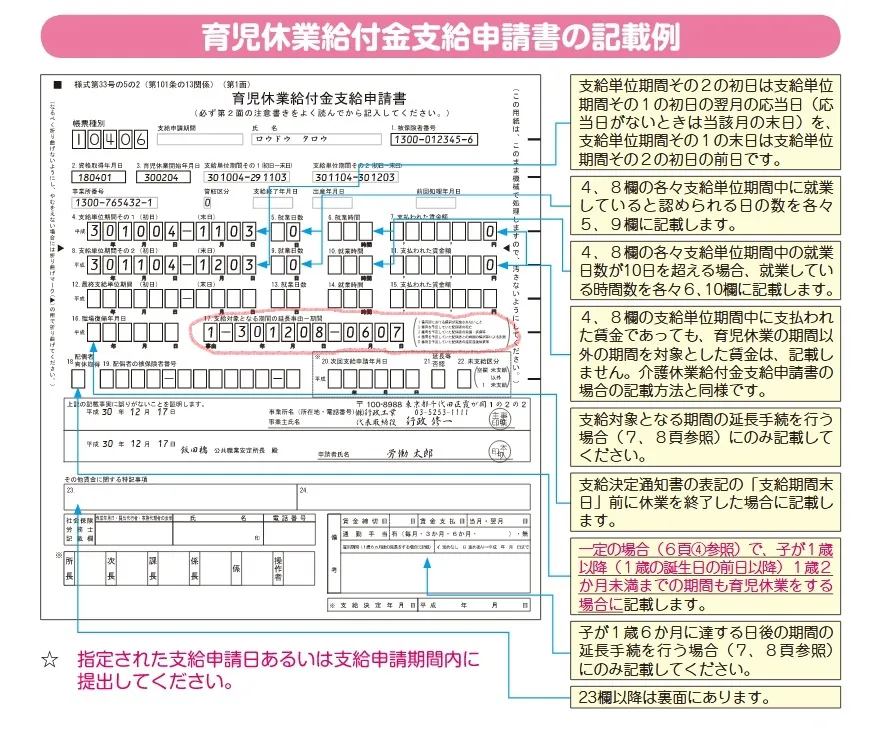

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(雇用保険)

育児休業給付金は雇用保険になるため、提出先はハローワークです。

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」(以下:育児休業給付金支給申請書)は、「休業開始時賃金月額証明書」と一緒にハローワークに提出する書類になります。

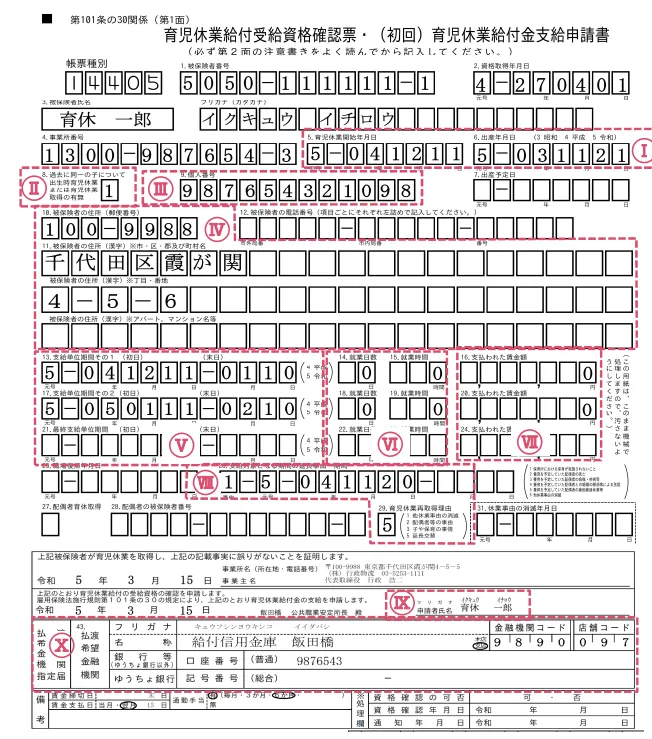

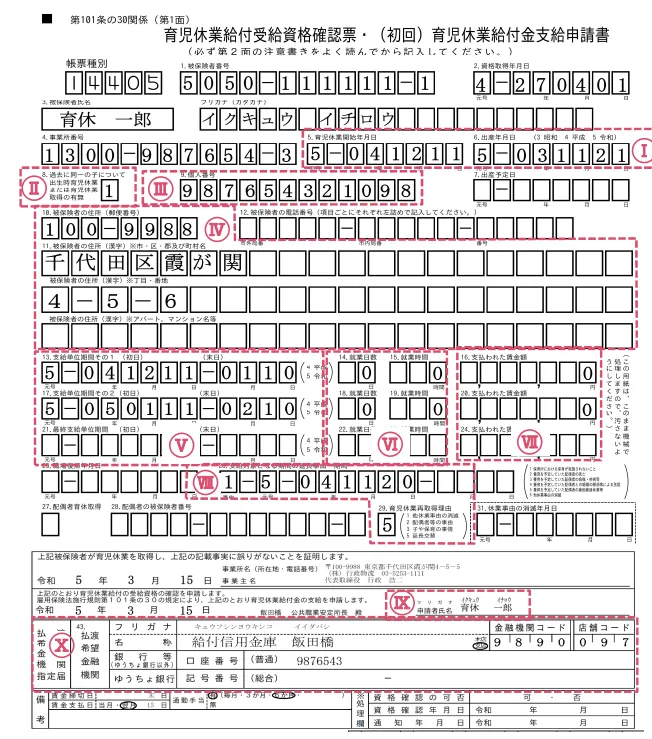

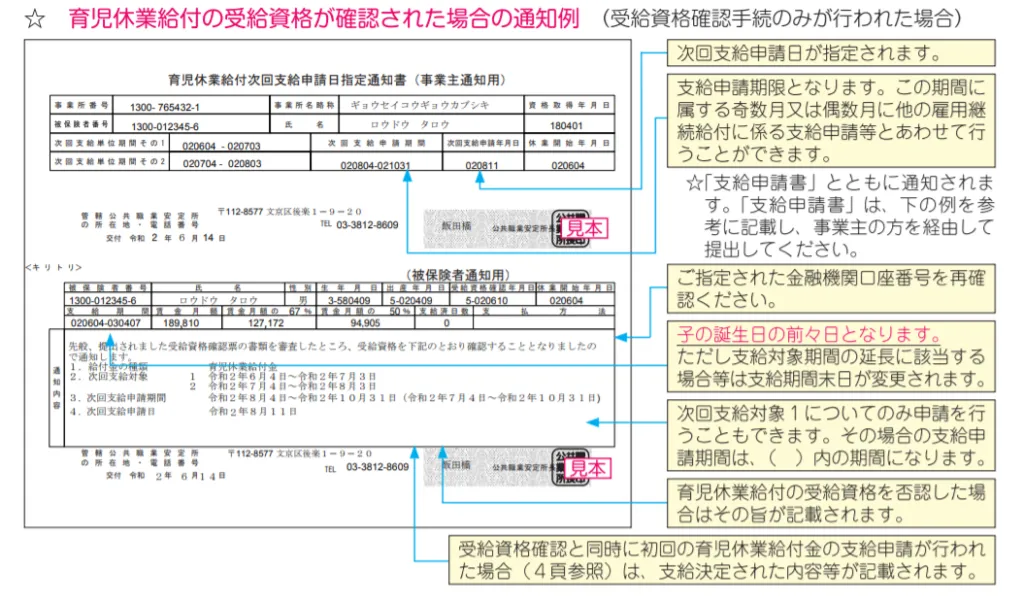

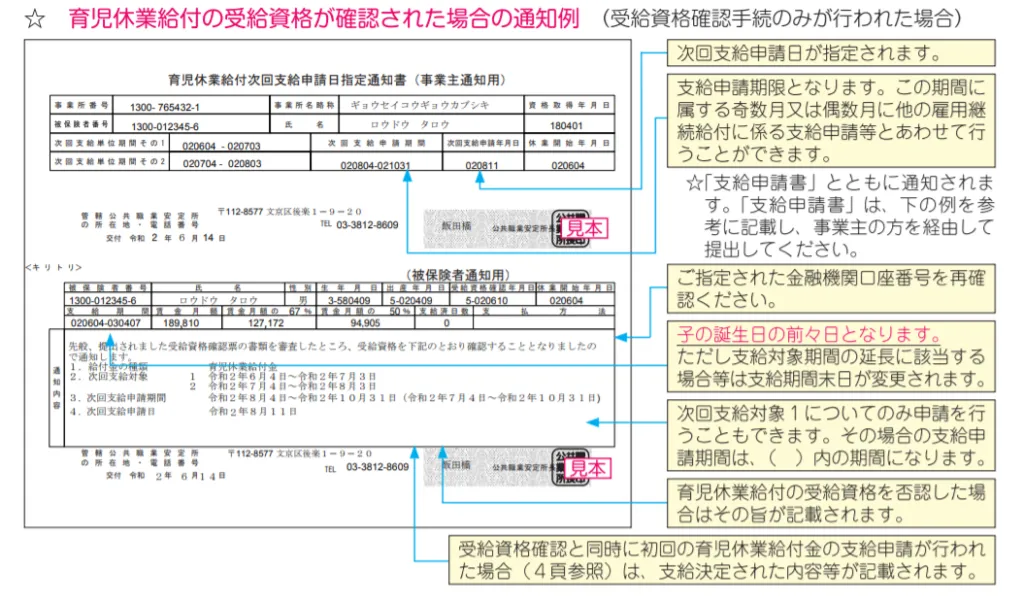

記入例は下記のとおりです。

記入例では、まん中の「支給単位期間」が書かれていますが、実務上は書かないで提出する場合があります。事例は以下のとおりです。

支給単位期間を書いて提出する場合

・育児休業から2ヵ月~4ヵ月目に提出

⇒従業員の賃金情報や振込口座を登録すると同時に、2ヵ月分の給付手続きを行う

支給単位期間を書かないで提出する場合

・育児休業に入ってからすぐ提出

⇒従業員の賃金情報や振込口座を登録するだけ

「登録と給付手続きを同時に行う」か「登録するだけ」かで少し対応が異なります。

どちらが正解ということはないので、やりやすい方で手続きしましょう。

私は、育児休業に入ってからすぐ届け出した方が忘れないので、とりあえず登録だけして、2ヵ月後に給付金の申請を改めてする手順で行っています。

育児休業給付金支給申請書の添付書類

育児休業給付金支給申請書の添付書類は2つです。

添付書類

- 母子手帳の印鑑があるページのコピー(親と子が記載されている住民票でも可)

- 通帳やキャッシュカードのコピー(支店番号、口座番号が写っていること)

「母子手帳」は、印鑑があるページが必要です。

誤って母子手帳の表紙のコピーを提出してしまう従業員がいますが、ハローワークで受け付けてくれないので、必ず印鑑があるページを添付しましょう。

また、以前は通帳の印鑑が載っているページのコピーが必要でしたが、2021年8月から通帳やキャッシュカードのコピーに代わりました。(旧姓の口座は不可)

通帳やキャッシュカードのコピーは、支店番号や口座番号を確認するために必要になります。

電子申請をする場合は、通帳やキャッシュカードのコピーは不要です。

手書きの場合のみ通帳やキャッシュカードのコピーが必要になります。(参考)

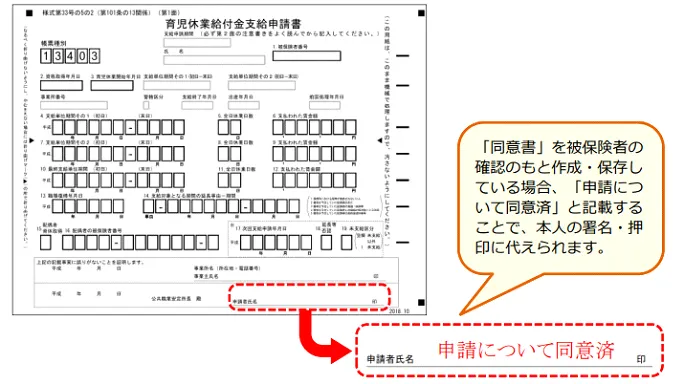

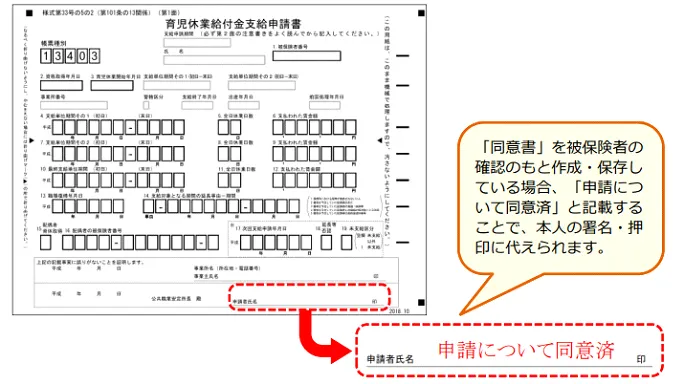

従業員本人の署名・捺印の省略方法

従業員本人の署名・捺印の省略方法をご紹介します。

平成30年以降、同意書をもらうことで従業員本人の署名・捺印の省略が可能になりました。

・同意書はの記入例

・同意書の原本

同意書は添付する必要はなく、社内で保管しておけば問題ありません。育児休業給付金支給申請書の申請者氏名欄に「申請について同意済」と記載して提出します。

初回終了後は2ヵ月に1回育児休業給付金支給申請書を提出します。

2回目以降は、紙で提出する場合は賃金台帳と出勤簿のみ添付が必要です。同意書をもらっているのであれば上記のように記入すれば事業主印だけで本人の捺印はいりません。

また「電子申請」の場合は、2回目以降は添付書類は特に必要なく送信するだけになります。

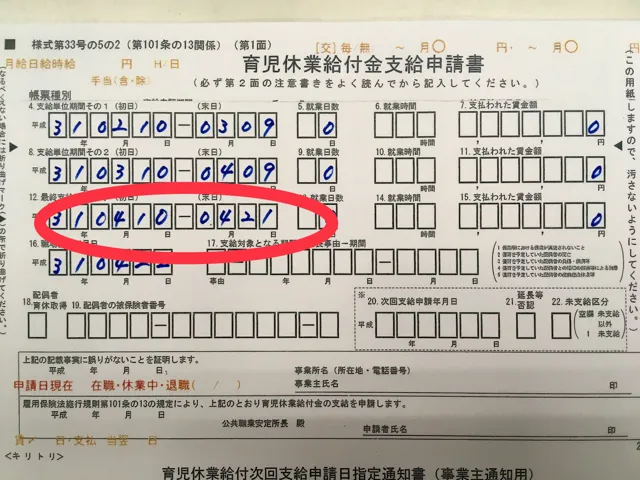

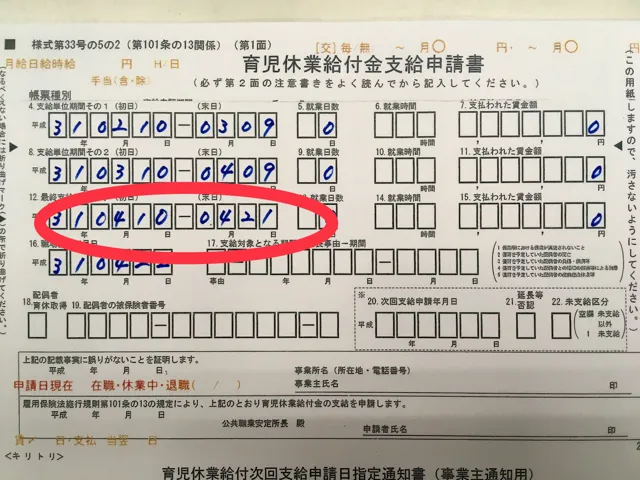

育児休業給付金終了時の書き方

通常は育児休業給付金はハローワークからもらえる通知書に次回の申請期間が書かれているので、基本的にその期間にそって申請すれば自然に終了となります。

ただし「次の申請はあと数日だけ」という場合は、育児休業給付金支給申請書の「最終支給単位期間」に残りの数日を書いて申請することもできます。

・復職日:平成31年4月22日

給付申請期間の区切りH31.2.10~H31.3.9、H31.3.10~H31.4.9だった場合の記入例

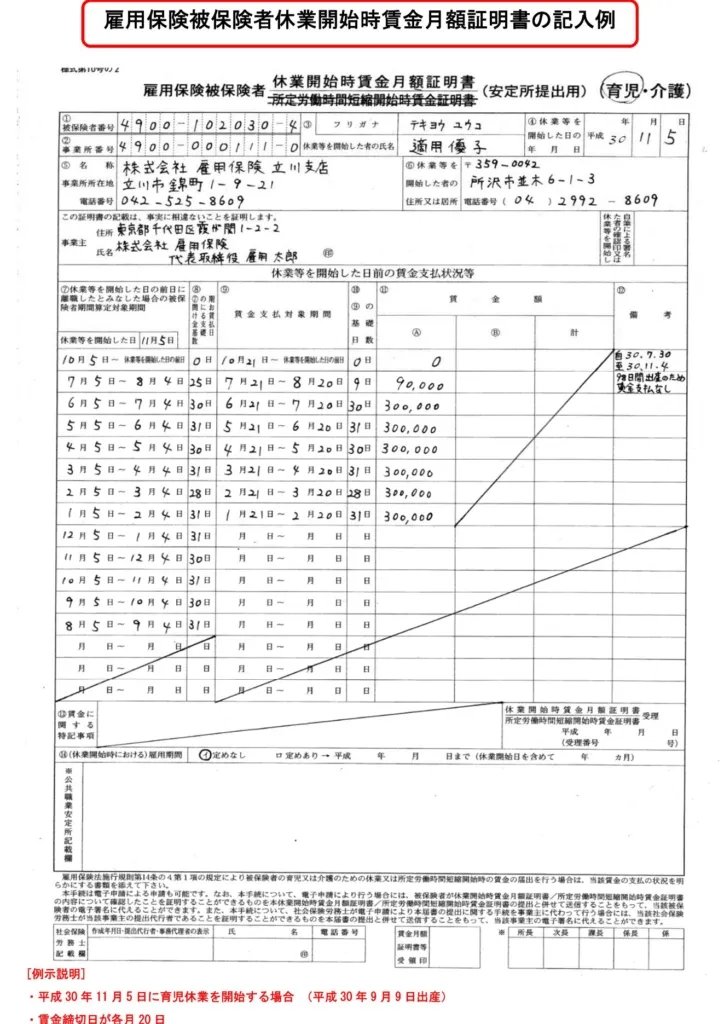

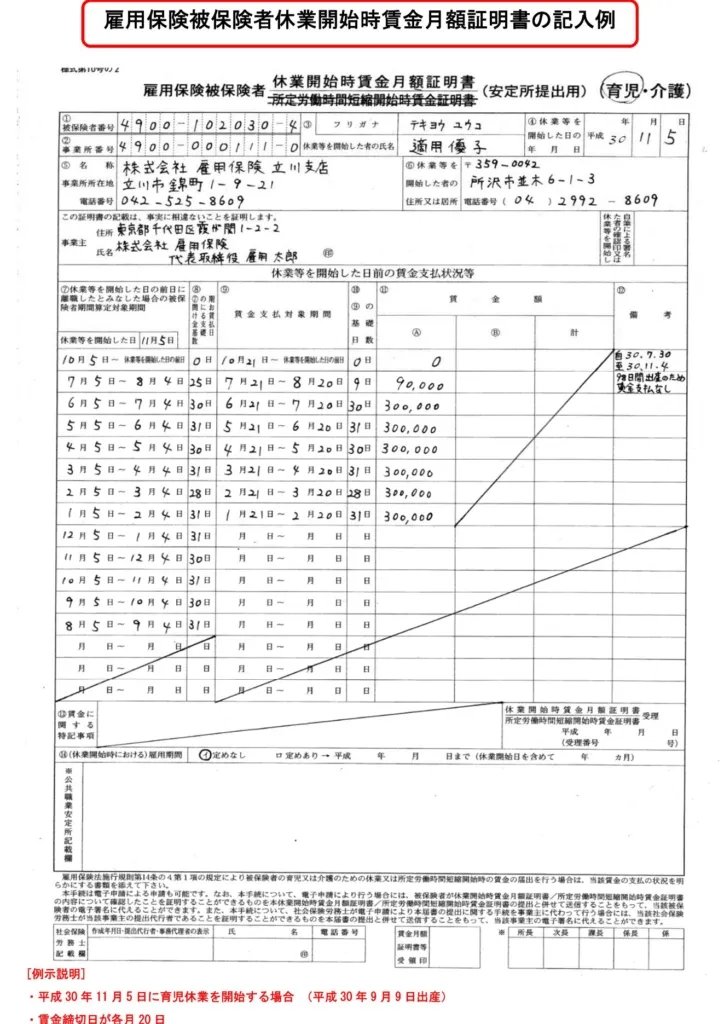

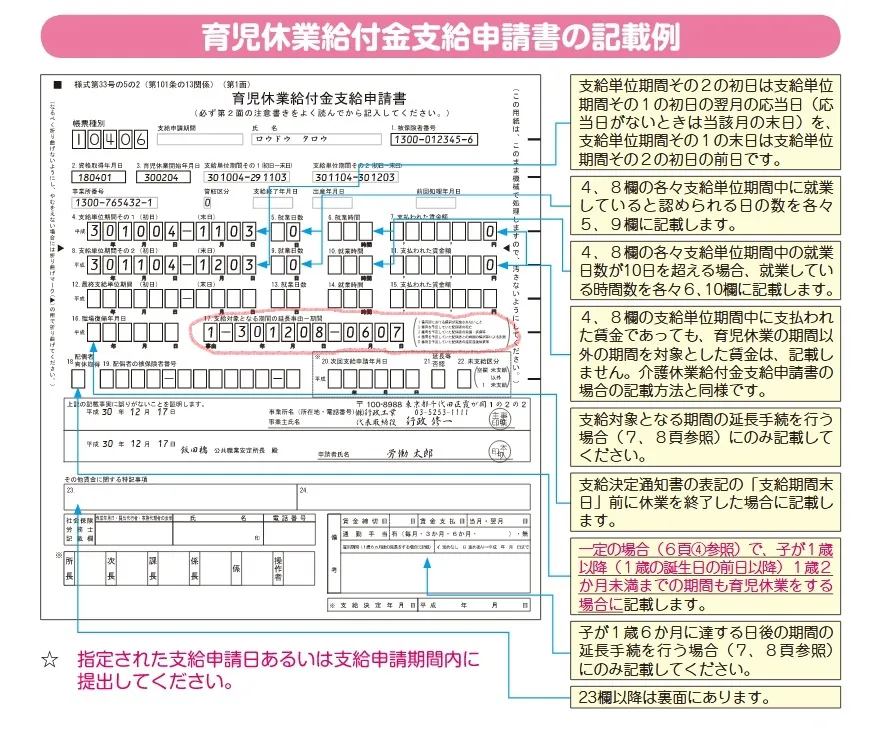

休業開始時賃金月額証明書(雇用保険)

休業開始時賃金月額証明書は育児給付金の給付額の基準を決める書類です。「育児休業給付金支給申請書」と一緒にハローワークに提出します。

記入例は下記のとおりです。

書き方は離職票とほぼ同じで、育児休業を開始した日からさかのぼって6ヵ月の賃金を書きます。

ただし、産休中は大半の会社は無給になると思うので、産休中の期間は記入例のように賃金は0円と書いて、備考に「自〇〇.〇〇.〇〇 至〇〇.〇〇.〇〇 産休のため賃金なし」と記入しましょう。(いつからいつまでと言う意味)

上記のような記載をすることによって、産休の期間を省略して書くことができます。(例だと10月の次は7月になっており、8月・9月が省略されている)

休業開始時賃金月額証明書の詳しい記入方法は下記の記事で詳しく解説しています。

添付書類は下記のものが必要です。

- 出勤簿またはタイムカード

- 賃金台帳

ただし、照合省略対象事業主が電子申請の場合は添付書類は不要です。

参照:厚生労働省「雇用保険関係⼿続の⾒直しについて」

提出するタイミングは、育児休業給付金申請書と同じです。

登録だけだったら育休開始後後すぐに、登録と給付を同時に行うのであれば育休開始から2ヵ月~4ヶ月後にハローワークへ提出します。

「照合省略の認可」を受けた場合は出勤簿・賃金台帳が省略できます。詳しくはこちらをご覧ください。

⑤育児休業延長

育児休業の延長とは、子供が1歳を超えて育児休業することです。

延長の手続きは大きく分けて2つあります。

- 社会保険(健保・厚年)免除の延長

- 育児休業給付金(雇用保険)の延長

社会保険料(健保・厚年)免除の延長

社会保険料免除の延長には理由は問われていため、次に解説する「保育所の入所が認められず待機児童となった場合」などの理由は必要はありません。

例えば、会社で「育児休業は2年まで可能」としていれば、延長の届出をすることで社会保険料が免除になります。

「育児休業延長(社会保険)」の必要書類

- 育児休業等取得者申出書(延長)

提出のタイミング

- 育児休業の延長が決まったら

記入例は下記のとおりです。

青色で囲った箇所を記入します。ポイントは、中段の「A延長」です。

上段で記入するのは育休開始の時に提出した内容と同じ内容を書き、「A延長」の欄には1歳以降の延長終了期間を記入します。

添付書類は特に必要はなく、健康保険・厚生年金両方に提出すれば完了です。(協会けんぽの場合は日本年金機構に1枚提出するば大丈夫です)

延長期間を過ぎてから提出する場合

もし、届出漏れにより子供の誕生日より後に提出した場合は「延長には記入せず新規と同じ書き方」で提出します。

例えば、子供の誕生日が令和02年1月10日で、令和3年1月9日まで育休を申請してた人の延長が決まったにもかかわらず、届出を忘れて令和3年1月10日以降に提出する場合は、延長の届出は「育児休業等開始時年月日が1月10日」「育児休業等開始時年月日が6月9日」と記入し届出することになります。

簡単にいうと、「当初申請していた期間を過ぎた場合は、もう一回新規で育休申請してください」ということです。

育児休業給付金(雇用保険)の延長

社会保険料の免除とは違い、育児休業給付金の延長には理由が必要です。

理由は以下の5つ。

- 保育所における保育が実施されないこと(待機児童)

- 養育を予定していた配偶者の死亡

- 養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等

- 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居

- 養育を予定していた配偶者の産前産後休業等

上記5つどれかに該当すると育休給付金が延長できます。

ただ、多くの方は①の「保育所の入所が認められず待機児童となった場合」で延長するはずです。そのため、ここからは待機児童となった場合に絞って解説していきます。

「育児休業給付金延長」の必要書類

- 育児休業給付金支給申請書(ハローワークからもらう)

提出するタイミング

- 育児休業の延長が決まったら

必要な添付書類

- 保育所入所不承諾通知書のコピー

延長する際の育児休業給付金支給申請書の記入例は下記のとおりです。

育児休業給付金支給申請書に「延長理由」と「延長期間」を書いて提出します。

また、添付書類は「保育所入所不承諾通知書のコピー」が必要です。

保育所入所不承諾通知書とは「保育所に申し込んだけど入居できなかったという証明」です。市区町村から従業員本人宛に送られてきます。

また、保育所入所不承諾通知書に書かれている「申込年月日」が「子供が1歳未満の年月日」であることが条件になります。

つまり、子供が1歳に満たない時に保育所の入所の申込をしていないと証明書として認められないということです。

もし「申込年月日」が1歳を過ぎた通知書の場合は給付金の延長は認められませんので、ご注意ください。

ハローワークで延長が認められたら、1歳6ヵ月まで給付金が延長されます。

1歳6ヵ月たっても保育所が見つからなかった時

1歳6ヵ月になっても、なお保育所が見つからなかった場合は、再度同じ手続きをします。

育児休業給付金支給申請書と保育所入所不承諾通知書のコピーをハローワークに提出して、2歳まで延長しましょう。

育児給付金の延長は2歳までです。2歳を超えると給付金は支給されません。

⑥育休明け

最後は育休明けの手続きです。

育休明けの手続きは下記のとおりです。

「育休明け」の必要書類

- 育児休業等終了時報酬月額変更届(健保・厚年)

- 養育期間標準報酬月額特例申出書(厚年)

提出するタイミング

- 仕事復帰日の月から3ヶ月後

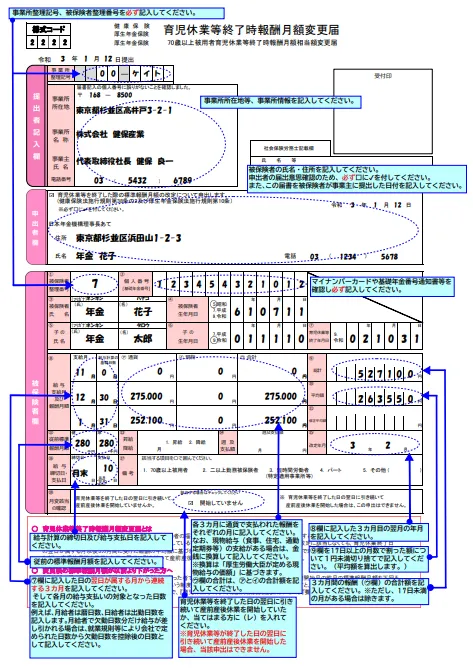

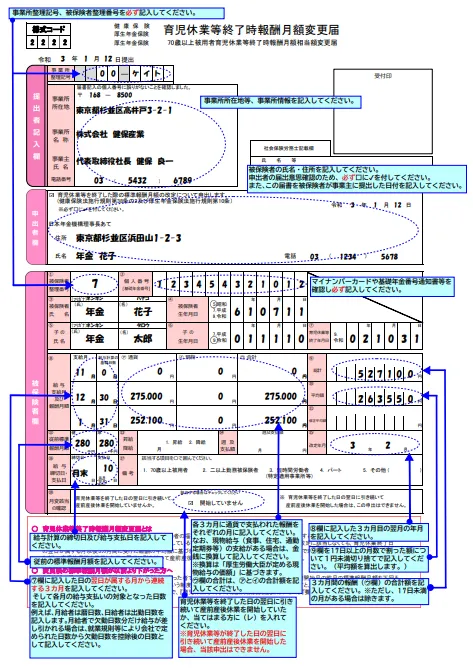

育児休業等終了時報酬月額変更届(健保・厚年)

育児休業等終了時報酬月額変更届(以下:育児月変)は、仕事復帰した月から3ヶ月後に行われる月変(標準報酬月額の改定)です。

通常、仕事復帰した時の標準報酬月額は、産休に入る前の標準報酬月額になります。

しかし仕事復帰した場合、多くの従業員は育児があるため短時間勤務で働くことになるでしょう。短時間勤務で働くとその分賃金は下がります。

そのため、仕事に復帰してから3ヵ月後に月変を行って社会保険料を下げる手続きを行います。

なお、育休月変と通常の月変との違いは、1等級でも下がると改定が行われることです。

給与計算システムでは自動判定しない場合があるので、届出漏れがないように注意しましょう。

育児月変の記入例は下記のとおりです。

添付書類は特にありません。

通常の月額変更届とほとんど変わりませんが、電子申請の場合は署名の代わりに委任状を添付する必要があります。

委任状のフォーマットはこちら

電子申請をする場合は委任状をPDFにして送信してください。

養育期間標準報酬月額特例申出書

育児月変と同時に養育期間標準報酬月額特例申出書(以下:養育特例)の作成をします。

養育特例とは『育休明けで標準報酬月額が下がった人の年金が下がらないようにする特例』です。

もう少し詳しく説明すると、「育休を理由に社会保険料が下がってるのに、将来もらう年金まで下がるのは不公平」ということから「実際に給料から引かれる社会保険料が下がっても、将来もらえる年金は下げないまま育休前の社会保険料を払ったとみなして年金を計算しますよ」という制度になります。

詳しい解説はこちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

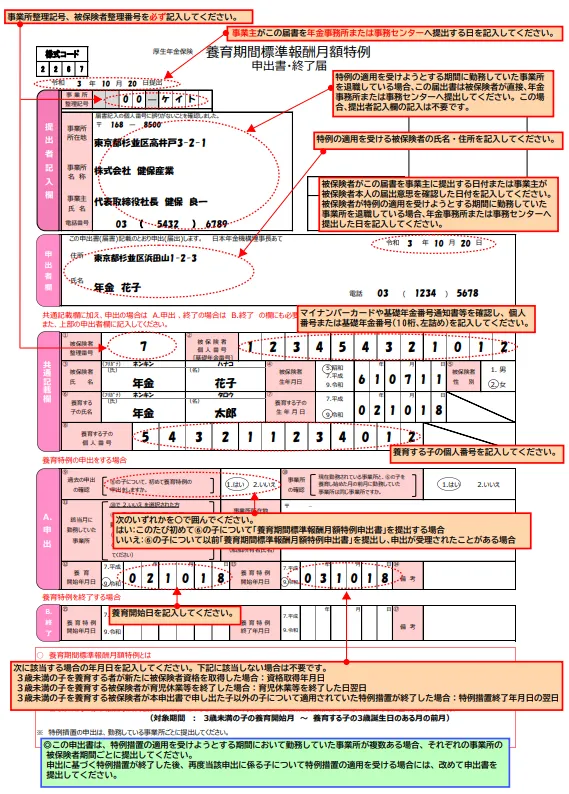

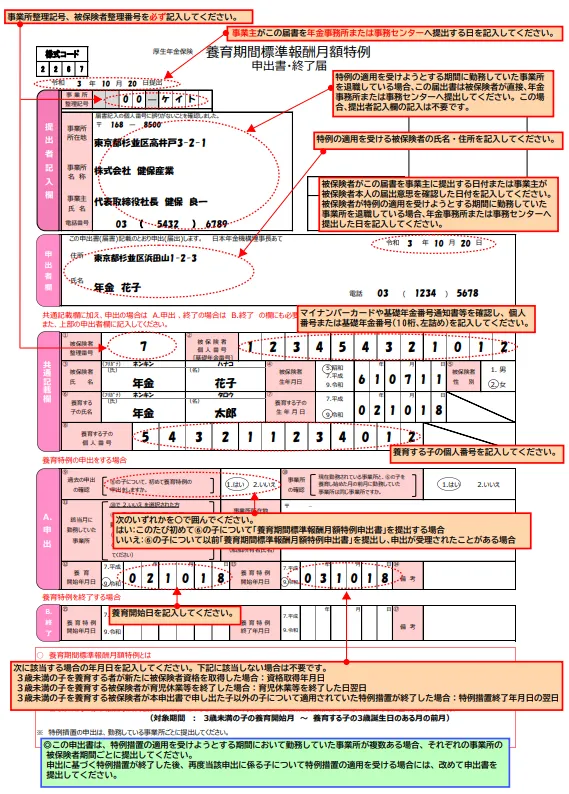

養育特例申出書の記入例は下記のとおりです。

詳しい書き方は上記「あわせて読みたい」をご覧ください。

添付書類

- ⼾籍謄(抄)本、または⼾籍記載事項証明書

- 住民票(申請者と子が同居していることが確認できること)

住民票は、従業員(申請者)と子供が一緒に印字され、同居していることが確認できなければいけません。(同居の確認をしたいからです)

※子どものマイナンバーを記入すれば住民票は必要ありませんが、マイナンバーカードのコピーが必要になります。

添付書類の取得には時間がかかるので、実務上は育児月変を先に提出します。

その後、養育特例の添付書類がそろい次第、養育特例のみを提出する流れです。

養育特例は2年さかのぼって適用できます。今まで知らなかったという場合は、今からでも救済できる可能性があるので、早急に手続きしましょう。

まとめ

産休、育休はたびたび法改正がされてかなり複雑になっています。

特にスケジュールをしっかり管理しないと届出漏れが発生するので、必ずスケジュール表は作るようにしましょう。

スケジュールとチェックリストがセットになったExcel表を下記からダウンロードできます。

ご自由にお使いください。

以上、産休・育休手続き完全マニュアルでした。この記事がご担当者様のお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。