養育期間標準報酬月額特例申出書の書き方がわかりません。

記入例と必要書類を教えてください。

そんな疑問にお答えします。

「養育期間標準報酬月額特例申出書」(以下:養育特例申出書)と聞いて「よくわからない」と思っていませんか?

養育特例申出書は、子育て世代にとって重要な書類です。提出漏れがあれば従業員の将来の年金額に影響します。

そので今回は、「養育特例って何?」「どうやって書くの?」と悩んでる担当者様に、養育特例申出書をわかりやすく解説していきます。

養育特例とは

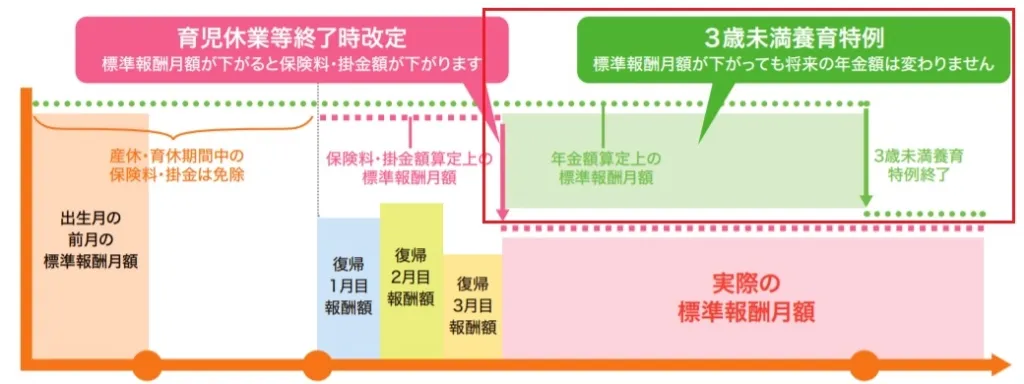

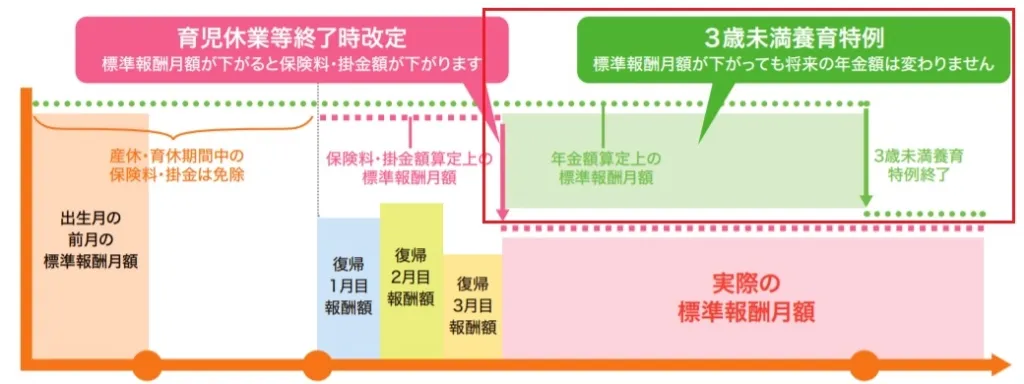

養育特例とは、育休明けで標準報酬月額が下がった人の年金が下がらないようにする特例です。具体的に解説します。

育休が終わって仕事復帰すると、多くの従業員が短時間勤務になると思います。

短時間勤務になると、育児の月額変更(随時改定)が行われ、標準報酬が下がる方がほとんどでしょう。

将来もらえる厚生年金の額は過去の標準報酬額で決まるため、標準報酬が下がると「将来もらえる年金が下がる」ことなります。

従業員からすれば「子供を育てるために時短しているのに、将来もらえる年金が下がるのは不公平だ!」と不満が生まれるでしょう。

そのような不満を払拭するために、養育特例申出書を提出することで、子が3歳になるまでの期間を時短して下がった標準報酬月額が下がらなかったものとして将来の年金額を計算してくれる仕組みになっています。

図にあらわすと以下のとおりです。

赤枠の部分が養育特例で補填される部分です。

実際の保険料は時短で下がった保険料で払いますが、年金額は下がる前の「従前の標準報酬月額」で計算されます。

実務では「育休月変届」と「養育特例申出書」はセットだと思ってください。ただし、養育特例申出書は添付書類の取得に時間がかかるので、育休月変届を先に提出することが多いと思います。

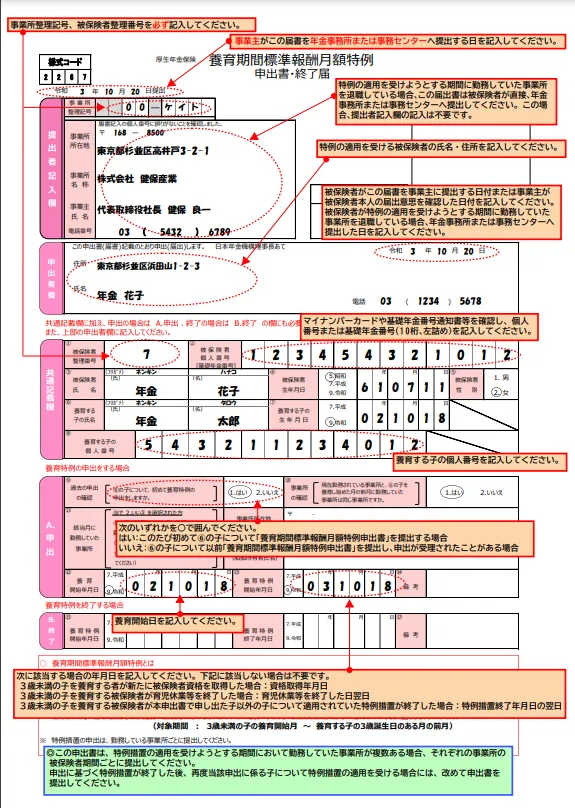

養育特例の記入例

続いて養育特例申出書の記入例を解説していきます。

養育特例申出書は下記からダウンロードできます。

日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けようとするとき」

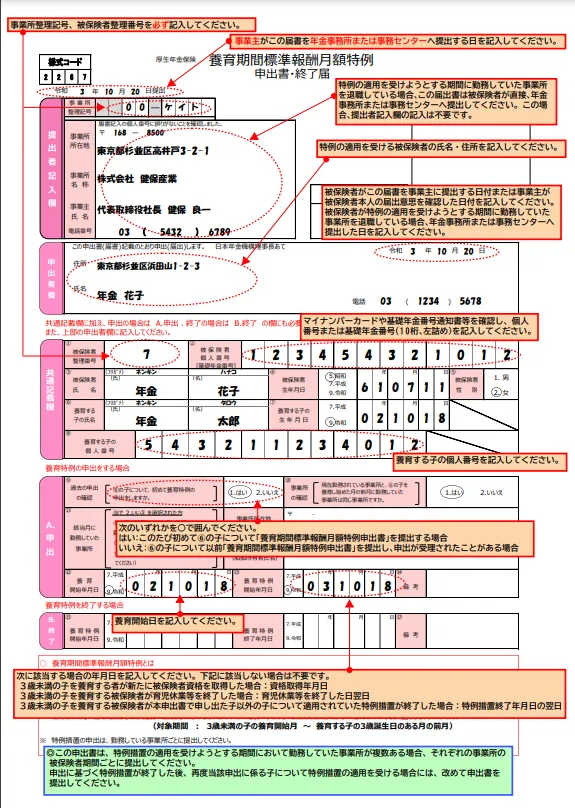

記入例は以下のとおりです。

名前、生年月日、基礎年金番号などは記入例をご覧になればわかると思いますので、「A申出」欄と「B終了」欄を解説していきます。

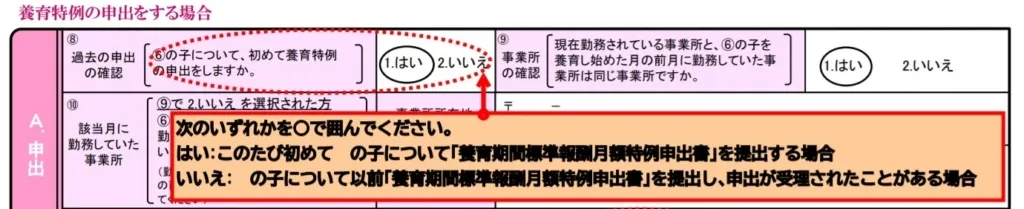

⑧過去の申出の確認

⑨事業所の確認

上記は、申請する子について初めて養育特例申出書を提出するのかどうかを選択する項目です。

なぜ、このようなことを項目があるのかというと、3歳未満の子を育てている従業員が転職して違う会社に移った場合に、転職先でもう一度養育特例を提出する場合があるからです。

育休から復帰して同じ職場で働いているのであれば⑧、⑨ともに「はい」になります。

もし、3歳未満の子を育てている従業員が転職した場合は、両方とも「いいえ」になる可能性があるということです。

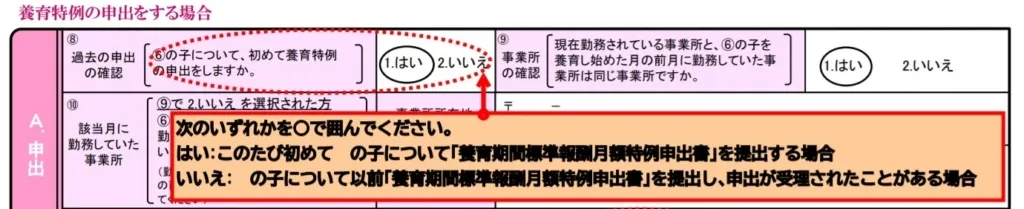

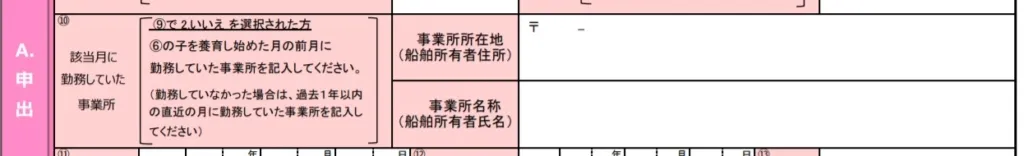

⑩当該月に勤務していた事業所

上記の項目は、3歳未満の子を育てている従業員が転職してきた場合に書く欄です。転職前に勤務していた事業所名と住所を書きます。

育休から復帰して同じ職場で働いているのであれば空欄で問題ありません。大抵の従業員は空欄になると思います。

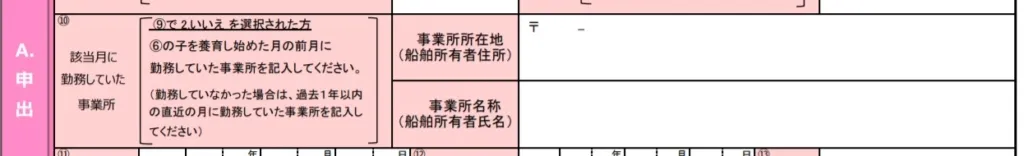

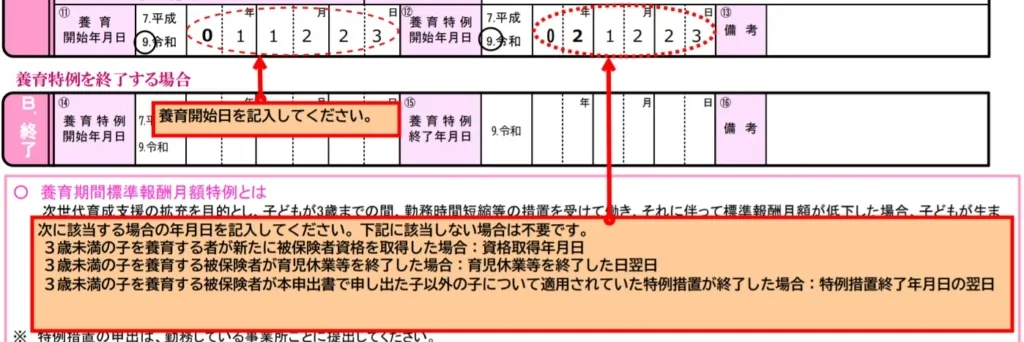

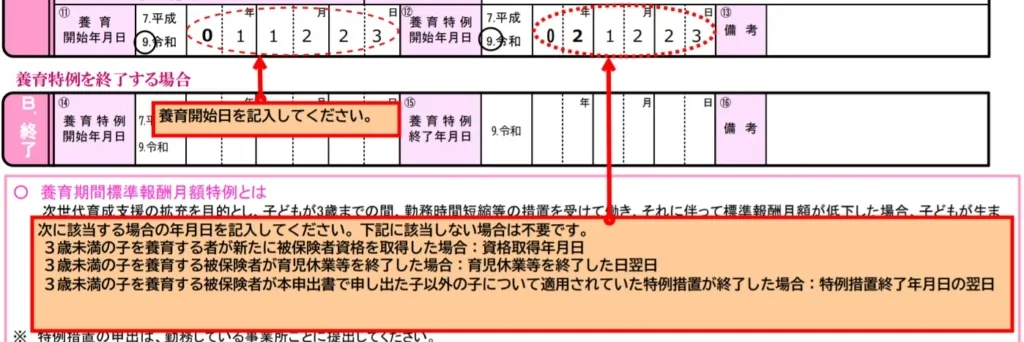

⑪養育開始年月日

養育開始年月日は「子どもの生年月日」です。

⑫養育特例開始年月日

多くの従業員は、「仕事復帰した日」です。つまり「育児休業が終了した日の翌日」になります。

また、3歳未満の子をお持ちの方で、転職した方は「取得年月日」、申し出た子以外の子の適用が終了した場合は終了日の翌日になります。

「B終了」欄は、申出に係る子を養育しなくなった場合、または子が亡くなった場合に記入する箇所です。

申出に係る子を養育しなくなった場合とは、「離婚して親権がなくなった」「養子に出した」などのことをいいます。

また、終了した場合でも下記の要件に該当する場合は、終了の届出は必要はありません。

- 申出した子が3歳になったとき

- 退職等により、申出者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき

- 申出した子以外の子について養育特例措置をうけるとき

- 申出者が産前産後休業または育児休業等を開始したとき

子どもが3歳になったときや退職したときなどは届出が必要ないため、「B終了」欄を記入する機会は少ないでしょう。

以上が記入例の解説でした。続いては添付書類について解説します。

従業員本人の署名(または押印)は備考欄に「届出意思確認済み」と記載することで省略することができます。(参考)

電子申請の場合は下記の委任状を添付することで署名の代わりになります。

養育特例の添付書類

養育特例申出書は、申出書だけではなく添付書類が必要です。

必要な添付書類は下記のとおりです。

- 戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書の原本

(申出者と養育する子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの) - 住民票の原本(写し)

(申出者と養育する子が同居していることを確認できるもの)

※提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの

※養育特例申出書に子どものマイナンバーを記入すれば住民票は必要ありませんが、代わりにマイナンバーカードのコピーが必要になります。

※「写し」とは窓口で発行してもらう住民票の原本のことで、コピー機で複写したものではありません。

市区町村で手続きが必要な書類であるため、すぐに申請することは難しく、従業員本人が時間を作って取ってきてもらわなければなりません。

従業員には制度の概要を十分説明して、証明書を取ってきてもらいましょう。

実務では育児月変届と一緒に作成することが多い養育特例申出書ですが、育児月変を先に提出して、養育特例は必要書類が全部そろってから申請になります。

電子申請の場合は、原本ではなくPDFで大丈夫です。

養育特例のよくある質問

最後に養育特例に関するよくある質問をQ&A形式でお答えしていきます。

- 養育特例申出書はいつまでに提出しなければいけないですか?

-

いつまでという期限はありません。提出から2年さかのぼって適用されますので、慌てなくて大丈夫です。でも放置しておくと忘れてしまうので、育児月変が行われてからなるべく早く提出するのがよいでしょう。

- 第2子の手続きはどうすればいいですか?

-

第2子の場合でも同じように提出してください。

もし第2子の養育期間でも第1子が3歳未満の場合は、第1子の従前標準報酬月額がみなされることになります。

- 育児休業していないお父さんも養育特例の適用を受けることができますか?

-

受けられます。養育特例に性別要件はないので男性でも可能です。

さらに育児休業をしていなくても、3歳未満の子供を養育していることによって標準報酬月額が下がった場合は、養育特例を受けることができます。 - 育児休業から復帰しましたが標準報酬が下がりませんでした。養育特例の提出は必要ありますか?

-

下がらなかった場合は必要ありません。

しかし、復帰当初は下がらなくても、将来下がる可能性はあるので提出しておいた方が無難です。

- 従前の標準報酬はいつのものが基準となりますか?

-

子の出生日が属する月の前月の標準報酬月額です。

- 子育てのため実家に帰省しており、住民票を一時的に移していました。必要書類の住民票は現在のもので十分ですか?

-

養育特例は同居要件があるので、子供が誕生してから同居している証明が必要です。

住民票を一時的に移していた場合は、「現在の住民票」と「前の住所の除票」の2点が必要になります。

※除票とは引越しなどで抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。

まとめ

養育特例はわかりづらく、労務の担当者も悩ます書類の一つではないでしょうか。

まずは『育休明けで標準報酬月額が下がった人の年金が下がらないようにする特例』ということだけ覚えておいてください。

養育特例申出書を提出できるタイミングは、育児月変届と同じ、つまり育児休業から復帰してから3ヵ月が経過してからです。

また養育特例には役所で証明書の取得が必要です。従業員に制度の説明したうえ必要書類の取得をお願いしましょう。

産休・育休の流れについては下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

以上、養育特例の概要・記入例・添付書類の解説でした。この記事がお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。