社会保険業務初心者です。

国民年金第3号被保険者関係届ってなんですか?

そんな疑問にお答えします。

社会保険の手続きを行っていると必ず出てくる書類が「国民年金第3号被保険者関係届」です。

しかし「国民年金第3号被保険者関係届」がそもそもなんなのかわからないと悩んでいませんか?

この記事では、国民年金第3号被保険者関係届について初心者でもわかりやすく解説していきます。

「聞いたこともない」「まったくわからない」という方は、ぜひご覧ください。

そもそも3号被保険者とは

書類の解説をする前に、そもそも第3号被保険者とは何かを深堀しておきましょう。

第3号被保険者とは、簡単に言うと「養ってもらっている配偶者」のことです。つまり「扶養」です。

年金制度では1号から3号まであって法律で下記のように区別されています。

- 1号:自営業・無職

- 2号:サラリーマン・OL

- 3号:専業主婦(主夫)

法律によって「〇号」と言い方で区分されているため、年金制度では扶養されている配偶者を「第3号」と呼んでいます。

つまり、国民年金第3号被保険者関係届は「この人(自社の社員)に養われているので、国民年金保険料を免除してください」という届出ということです。

なお、年金は20歳から開始されるので、20歳未満の子どもは保険料を納めません。また、学生やフリーターの場合は「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」を使うと保険料が免除されます。

第3号になると保険料の支払いが発生しませんが、将来もらえる年金は減額されません。保険料を払ったものとしてみなされます。

国民年金第3号被保険者関係届の概要

国民年金第3号被保険者関係届は「養われているので、国民年金保険料を免除してください」という届出です。

届出することで、配偶者が年金を払っていなくても「年金を払ったものとみなして」将来もらえる年金が計算されます。

届出のタイミングは「健康保険被保険者異動届」と同時期です。

ただし、一般的に国民年金第3号被保険者関係届は、健康保険被扶養者(異動)届とセットになっているため、必然的に両方届出することになります。

健保組合に加入している場合は用紙が異なる場合があるため、健康保険被扶養者(異動)届とセットになっていない場合があります。

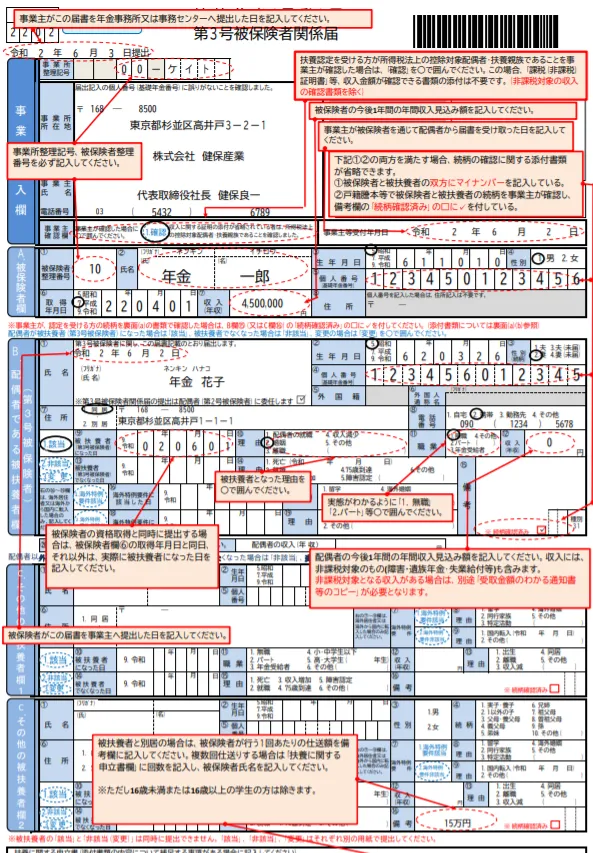

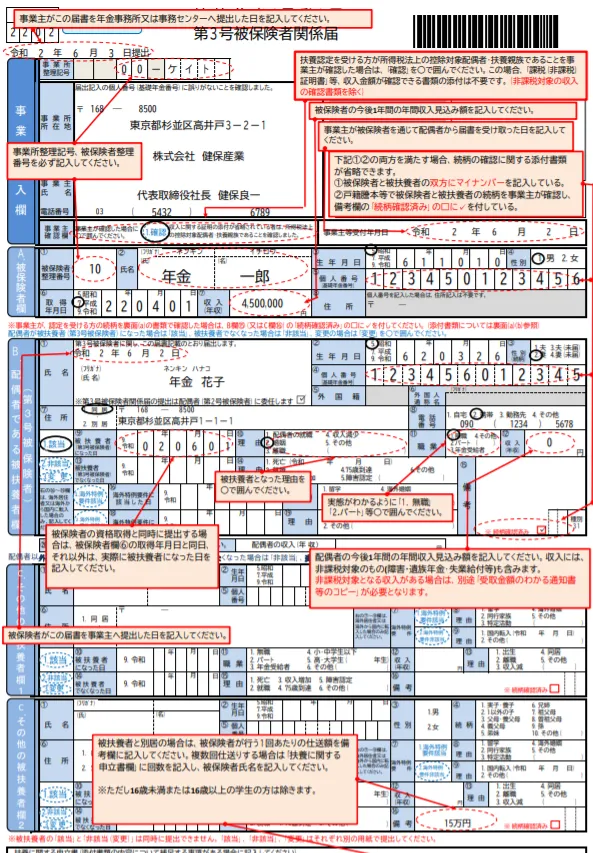

国民年金第3号被保険者関係届の記入例

国民年金第3号被保険者関係届の記入例を見て行きましょう。(ダウンロードはこちら)

「A」の部分が「従業員本人の情報」です。氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)もしくは基礎年金番号を記入します。

マイナンバーを書く場合は、保管や届出した日などの記録を取らなければならないため、取り扱いには注意しましょう。

なお、従業員本人の年収を書くところがありますが、概算で構いません。

「B」の配偶者の部分はチェックボックスにチェックをつけることで、委任状の代わりになります。

配偶者にも年収を書くところがありますが、ここは正確な金額を確認して書くようにしましょう。扶養の基準である年収130万円以内であるかを確認するところになります。

なお、電子申請や電子媒体(CDなど)による届出においては、被保険者本人の届出の意思を確認して、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合は委任状を省略することが可能です。

参考:日本年金機構「電子申請における被保険者の電子署名の省略」

国民年金第3号被保険者関係届Q&A

ここからは国民年金第3号被保険者関係届のよくある質問をQ&A形式でお答えします。

- 国民年金第3号被保険者関係届を提出し忘れていました。どうすればよろしいでしょうか。

-

至急日本年金機構に提出しましょう。提出してからさかのぼって2年間は適用できます。

また、従業員の配偶者が支払ってしまった国民年金保険料は後日還付されます。 - 失業保険の給付制限期間中は健康保険の扶養が認められませんでした。年金も扶養が認められないのでしょうか?

-

いいえ、年金はさかのぼって認められます。配偶者が失業保険をもらい終わってから申請すれば給付制限期間中も第3号被保険者として認定され、支払った保険料は戻ってきます。

給付制限期間に第3号を適用する手続きは下記の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

あわせて読みたい

【国民年金第3号】失業保険の給付制限期間をさかのぼって3号に適用させる方法 従業員の奥さんが失業保険の給付制限で2ヶ月無給で過ごしたんですが、その期間に健保の扶養に入れなくて、第3号にも入れなかったんです。さかのぼって3号に適用できるん…

【国民年金第3号】失業保険の給付制限期間をさかのぼって3号に適用させる方法 従業員の奥さんが失業保険の給付制限で2ヶ月無給で過ごしたんですが、その期間に健保の扶養に入れなくて、第3号にも入れなかったんです。さかのぼって3号に適用できるん…

- 非該当届を提出するのはどんなケースですか?

-

下記のケースです。

- 配偶者の収入が基準を超えたとき

- 離婚したとき

ただし、協会けんぽに加入している場合は届出不要です。また、被保険者が退職した場合や第3号被保険者が厚生年金保険に加入した場合も不要です。

参考:日本年金機構「被扶養配偶者非該当届について」

- 従業員の配偶者が就職して就職先の社会保険が適用になりました。第3号被保険者はどんな手続きが必要ですか?

-

第3号被保険者の非該当届は必要なりません。第3号被保険者は配偶者が社会保険に適用すると自動的に抜けるようになっています。

ただし、健康保険被扶養者(異動)届は必要です。

まとめ

第3号被保険者とは、簡単に言うと「養ってもらっている配偶者」、つまり「扶養」です。

国民年金第3号被保険者関係届を届出することによって、配偶者の国民年金保険料が免除されます。

また、届出が漏れていた場合でも、さかのぼって2年までなら適用できるので必ず作成しましょう。従業員は第3号のことは知らない場合が多いため、労務担当者からヒアリングすることが大切です。

以上、国民年金第3号被保険者関係届についてでした。担当者様のお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。