産休の社会保険料はいつから免除されるんですか?

また、賞与の免除のタイミングや有休を使った場合どうなるかも知りたいです。

そんな疑問にお答えします。

従業員が産休に入ると社会保険料が免除されることは知っていても、いつ給与から免除していいのか悩んでいませんか?

産休は、開始した月分から社会保険料が免除されます。しかし、給与の社会保険料は基本的にひと月ずれて控除しているため、混乱してしまうこともあるでしょう。

今回は、さまざまなパターンで産休の社会保険料免除のタイミングを解説します。

産休の社会保険料免除は産休の開始月分から

産休の社会保険料が免除されるのは、産休の開始月からです。

たとえば、10月10日から産休に入った場合、10月分の社会保険料から免除されるということです。

しかし、一般的に社会保険料はひと月遅れで給与から控除されます。

10月分の社会保険料が翌月の給与から控除されているのであれば、11月の給与から社会保険料の徴収を止めなければいけません。

給与計算のタイミングなどは次の具体例で詳しく解説していきます。

従業員がいつから産前休業に入るか知りたい方はkeisanサービスで自動計算ができます。

産休のタイミングと社会保険免除の具体例

ここからは、産休のタイミングと社会保険免除の具体例を解説します。

解説する事例は以下のとおりです。

- 社会保険料を翌月徴収している場合

- 月末や月初に産休が開始した場合

- 賞与の免除

それぞれの例を詳しく解説します。

社会保険料を翌月徴収している場合

社会保険料の納付は翌月末になるため、多くの会社は社会保険料を翌月徴収しているでしょう。

社会保険料を翌月徴収している場合は以下のようになります。

・産前休業:10月10日~

・社会保険料:翌月控除

| 計算月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|

| 社会保険料月 | 9月分 | 10月分 | 11月分 |

| 給与の社会保険料 | 徴収する | 徴収しない | 徴収しない |

産休によって免除する月は、何日に産休に入ったかは関係ありません。月単位で考えます。

例では、10月10日から産休が開始するため「10月分の社会保険料」から免除されるということです。

しかし給与計算では、産休を開始した月の翌月(11月)から社会保険料の控除を停止します。

そのため、当月の社会保険料の設定しかできない給与計算ソフトを使用している場合は、11月の給与計算時に産休に入った従業員の社会保険料を徴収しない設定に切り替えが必要です。

「10月に産休だから10月から徴収しない」と思っていると、給与計算ミスになりますので注意しましょう。

月末や月初に産休が開始した場合

産休で免除される月は1日からでも、31日からでも変わりません。

産休を開始した「月」から免除します。

社会保険料:翌月控除

5月31日から産休:5月分の社会保険料が免除(6月給与から徴収しない)

6月1日から産休:6月分の社会保険料から免除(7月給与から徴収しない)

このように、1日に違うだけで1ヶ月分の社会保険料が変わることになります。

賞与の免除

賞与月に産休に入った従業員がいる場合は注意しましょう。なぜなら、賞与は「当月分の社会保険料が引かれている」からです。

たとえば、6月10日に支給される賞与は「6月分の社会保険料」になります。

しかし6月「給与」から引かれる社会保険料は「5月分」です。つまり、給与と賞与で徴収する社会保険料の月が異なります。

産前休業:6月25日~

社会保険料:翌月徴収

賞与支給日:6月10日

給与支給日:6月25日

| 計算月 | 6月 | 7月 |

|---|---|---|

| 給与の社会保険月 | 5月分 | 6月分 |

| 給与の社会保険料 | 徴収する | 徴収しない |

| 賞与の社会保険月 | 6月分 | ー |

| 賞与の社会保険料 | 徴収しない | ー |

社会保険料の徴収が翌月で、6月25日から産休に入る従業員がいる場合は、社会保険料を給与からは徴収しますが、賞与からは徴収しません。

たとえ賞与支給日よりもあとに産休が開始される場合でも、社会保険料は6月分から免除されるため、6月10日に支給される賞与から社会保険料が停止されます。

一方、6月の給与は5月分の社会保険料であるため、社会保険料の徴収が必要です。

給与計算ソフトによっては、月単位で管理されている場合があるため、賞与計算をする時に社会保険料を「徴収しない」設定し、賞与確定後に「徴収する」変更してから給与計算を行う場合があります。

使用している給与計算ソフトの仕様を確認しておきましょう。

賞与の支給日よりあとに産休に入る場合は、賞与支給後に産休に入ってから産休開始届を届け出るので、漏れがないよう注意しましょう。

産前休業期間に有給休暇を使った場合

産休に入ると無給になるので「有給休暇を使いたい」という従業員もいるでしょう。

産休は、有給休暇を使ったとしても、変わらず出産予定日の6週間前から社会保険料が免除になります。

なぜなら、社会保険料の免除には「労務に服さないこと」を要件としているためです。

有給休暇は、労務に服していないので免除要件を満たしています。

出産予定日:7月10日

産前休業:5月30日~

5月30日、5月31日に有給休暇を取得した

この場合、5月分の社会保険料から免除になります。

勤怠では6月1日から産前産後休業が開始されていますが、出産予定日の6週間前にあたる5月30日から労務に服していないので、5月分から社会保険料の免除が可能です。

上記の例の場合、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」には開始年月日を「5月30日」と書いて届出しましょう。

ただし、有給休暇を使った分は「出産手当金」が支給されません。

そのため、従業員には出産手当金が支給されないことを説明したうえで、本人の希望した場合に有給休暇を取得させましょう。

出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

まとめ

産休に入って社会保険料が免除される月は、何日に産休に入ったかは関係ありません。月単位で考えます。

そのため、月の途中や月末から産休に入ったとしても、その月分から社会保険料が免除されるということを覚えておきましょう。

また、賞与からは当月分の社会保険料を徴収しているため、6月や12月に賞与を支給している会社は6月または12月から産休が開始される従業員の賞与計算に注意しましょう。

産休・育休手続きについて全体的な流れを知りたい方は下記の記事をあわせてご覧ください。

以上、産休の社会保険料免除についてでした。担当者様のお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

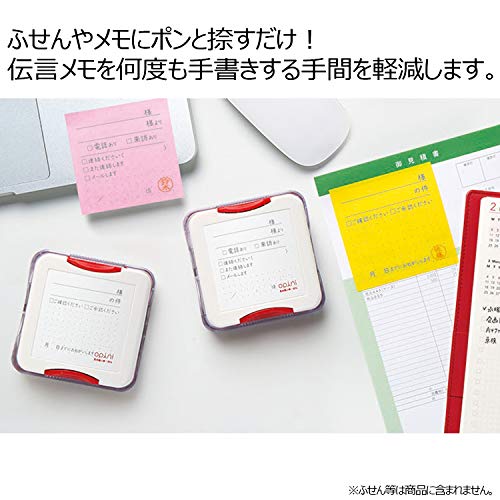

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。