給与で支給する通勤交通費の計算方法や精算方法を教えてください。

そんな悩みにお答えします。

通勤交通費の計算方法がわからなくて困っていませんか?

通勤経路や通勤の仕方は人それぞれ違うので、給与計算担当者にとって計算や管理は結構大変な作業です。さらに住所変更や退職者の精算になるともっと複雑になっていきます。

そこで今回は、通勤交通費の計算方法と精算方法を解説します。

通勤交通費の給与計算

通勤交通費の支給方法は大きく分けて「定期代」と「ガソリン代」に分かれます。定期代は、公共交通機関を利用して通勤している方、ガソリン代は自動車通勤している方です。

基本的に計算方法は、就業規則や賃金規定に記載してある事項に従って支給することになりますが、修正やイレギュラーな事項は、今まで担当者がやっていたやり方や社内ルールに従って処理するのが一般的です。

では、それぞれ一般的にどうやって計算しているのか詳しく解説します。

定期代(公共交通機関)

定期代は、3ヶ月もしくは6ヶ月の定期代を前月の給与で支払うことが一般的です。

たとえば、6ヶ月定期であれば4月~9月分の定期代は3月給与、10月~3月を9月給与で支給します。

また、フルタイムではないパートなどは「実費の往復料金×出勤日数」を支給する場合もあります。

実費をICカード料金で払うか、切符料金で払うかは社内で検討しましょう。

ガソリン代(自動車)

自動車通勤の場合は、会社によって計算方法が違います。計算例は以下のとおりです。

1kmあたりのガソリン単価÷燃費×片道距離×2(往復分)×1ヶ月の平均所定労働日数

1kmあたりのガソリン単価は地域によって異なります。

東京であれば「経済産業省の資源エネルギー庁」、北海道であれば「物価情報(消費者安全課)」のデータを参考にするなど、単価を会社で決定します。

燃費の算出は自社で統計を調査するか、10kmや15kmなど会社で決めてしまうと計算がしやすいです。

たとえば、燃費を1キロあたり10kmとした場合は、以下のように計算されます。

- 燃費:1リットルあたり10km

- ガソリン代:1リットルあたり140円

- 片道距離:15km

- 1ヶ月の平均所定労働日数:21日

140円(ガソリン代)÷10㎞(燃費)=14円

14円×15km×2(往復)×21日=8,820円

※歴日数でける場合もあります。

このように導き出せます。

なお、ガソリン単価や燃費は1年に1回見直すと良いでしょう。

また雪が降る地域では、夏と冬で燃費が大きく変わるので半年に1回見直す会社もあります。

住所変更・退職による通勤交通費の精算方法

住所変更や従業員の退職によって通勤交通費を精算しなければいけないことは多々あると思います。

ここからは、変更や払い戻しがあった時の計算方法をご紹介します。

定期代(公共交通機関)

定期代の場合は「払い戻し」か「区間変更」のどちらかの方法で定期代を精算します。

払い戻し

払い戻しは定期を今後使わない時に発生するものです。

基本的には、精算方法や手数料は鉄道会社によって異なりますので、直接担当窓口に問い合わせて金額を聞きます。

なお、一部のサイトで払い戻し金額も計算できますが、誤っている場合もありますので、必ず鉄道会社の計算方法に従って計算しましょう。

以下、JR東日本の払戻額の計算方法です。

払戻額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料220円

※使用済月数分の定期運賃で1ヶ月に満たない日の場合は1ヶ月として計算します。

4月1日から9月30日まで有効の6ヶ月定期券を8月20日に払い戻す場合

払戻額=6ヶ月定期運賃-(3ヶ月定期運賃+1ヶ月定期運賃×2)-220円

となり、8月分を1ヶ月使用したものとして払い戻し金額が計算されます。

退職者に定期代を前払している場合は払い戻し額を給与でマイナス支給しましょう。

マイナス支給については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

区間変更

区間変更は、定期を解約せずに行き先を変える手続きです。

手続きは、新しい区間の定期券を買って、古い区間の定期券を払い戻す手続きをします。

なお、払い戻しと同様、基本的には精算方法や手数料は鉄道会社によって異なりますので、直接担当窓口に問い合わせて金額を聞きましょう。

以下、JR東日本の払戻額の計算方法です。

払戻額=定期券発売額-(使用した旬数×定期運賃の日割額×10)-手数料220円

区間変更の精算は、発売額から変更日までに経過した旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日のは数は1旬とします)に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた額と手数料220円を差し引いた残額です。※JRホームページより引用

つまり「日割りして10日単位で精算」ということです。

ただし、自身で計算すると間違う可能性もあるため、最終的には直接担当窓口に問い合わせましょう。

ガソリン代(自動車)

自動車の場合は、距離変更を日割りで行います。

計算例は以下のとおりです。

9月10日に15km→10kmに変更

140円(ガソリン代)÷10㎞(燃費)=14円

14円×15km×2(往復)×10日=4,200円(旧)

14円×10km×2(往復)×11日=3,080円(新)

4,200円+3,080円=7,280円

※歴日数でける場合もあります。

このように日割りして精算を行います。

変更申請が遅れて翌月精算になる時は、差額を翌月の給与で調整しましょう。

通勤交通費Q&A

ここからは通勤交通費でよくある質問をQ&A形式でお答えします。

- 通勤交通費は欠勤控除されないのですか?

-

会社のルールにもよりますが、主に以下の2パターンが考えられます。

- 日割り計算

- その月に1日でも出勤していれば全額支給

大抵の場合は①の日割り支給です。

日割りが当月給与に間に合わなかった場合は、翌月にマイナス支給で調整します。

また長期欠勤した場合は、払い戻し金額をマイナス支給で一旦精算するのが一般的です。

- 住所変更の申請を忘れていた従業員は何年さかのぼって精算できますか?

-

通勤交通費の請求時効は基本的に3年です。

※参考:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」金額が大きくなる場合には、所得税が発生する可能性もあるため、税務署に相談しましょう。

- ICカードのオートチャージで通勤しているから実費を支給してくださいと言われました。

-

賃金規定で「定期代を払う」と記載されているのであれば、会社が支給する通勤交通費は定期代が上限です。

- 自動車通勤を申請している従業員が歩いて通勤していました。

-

本人に事実確認をおこなったうえで、通勤交通費の返済を求めましょう。

またその行為が故意であり、多額であれば始末書の提出も検討が必要です。

まとめ

通勤交通費の計算は、住所変更や退職者が出るたびに精算や訂正があるため、給与計算では間違いやすい項目です。

計算方法や精算方法は賃金規定などを確認しながら慎重に行いましょう。

以上、通勤交通費の計算方法と精算方法についてでした。ご担当者様の参考になれば幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

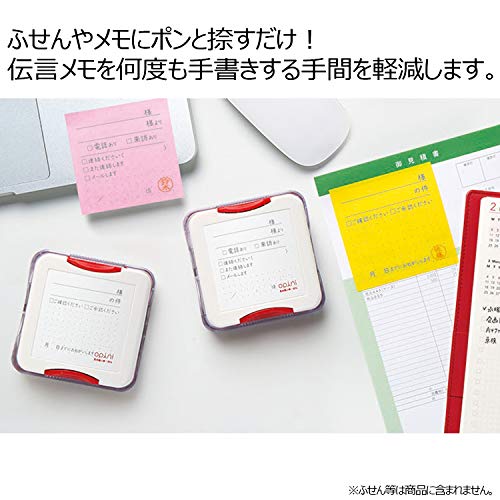

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。