管理職の深夜手当はどうやって計算するんですか?

そんな疑問にお答えします。

管理職(管理監督者)は残業代や休日出勤手当は支給されませんが、深夜手当は支給しなければいけません。

管理職という理由で勤怠を管理していなければ、未払賃金が発生してしまいます。

この記事では管理職の深夜手当の計算方法と、今まで払っていなかった場合の対処法を解説します。

管理職とは

管理職は、一般的に「管理監督者」といわれる地位で「経営者と一体の立場」の従業員のことをいいます。

つまり「経営者と変わらないから残業代はいらないよね」となり、残業代や休日出勤手当は支払われません。

ほとんどの企業では「部長・課長=管理監督者」と区分されており、役職に就くと残業代や休日出勤手当が支払われなくなります。

しかし法律上、管理職でも深夜手当は適用されます。

そのため、管理職が22時から翌5時の間に勤務した場合は、深夜手当を支払わなければいけません。

管理職でも実態として一般社員と同じ業務を行っている場合は、管理監督者に該当しません。(マクドナルドの店長など)

深夜手当とは

深夜手当とは「22時から翌5時の間に働いた場合に発生する割増賃金」です。(労働基準法 第37条 第4項)

割増賃金とは、通常の賃金に上乗せされて支払われる賃金をいい、深夜に働いた場合は1時間あたり25%の賃金を上乗せして支払う必要があります。

例えば、従業員の給料が時給換算2,000円だった場合、1時間あたり500円を支払う必要があるということです。

管理職も深夜手当を払わないといけない理由

管理職も深夜手当を払わないといけない理由は、労働基準法で定められているからです。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

労働基準法第41条

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に該当する労働者については適用しない。

(1)別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

(2)事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位のある者又は機密の事務を取り扱う者

(3)監督又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

簡単に言うと「管理職は労働時間という概念がありませんよ」と書いてあります。

用語の詳細は下記の通りです。

・労働時間:1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない(32条)

・休憩:1日6時間を超える場合、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない(34条)

・休日:毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えなければならない(35条)

・割増賃金:32条の法定労働時間を超え、または35条の法定休日に労働させた場合は、所定の割増賃金を支払わなければならない

このように、「管理職(管理監督者)に深夜労働を適用しない」とは、どこにも書いていないため、管理職も深夜手当の対象となるということです。

※参考:東京労働局「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」

管理職の深夜手当の計算方法

管理職の深夜手当の計算方法は「時給換算の賃金×深夜時間×0.25」です。

基本給の中には、役付手当なども含まれます。割増賃金から除外される手当以外は深夜割増の対象となりますので、詳しくは下記の記事をご覧ください。

計算例は以下の通りです。

基本給:450,000円

役付手当:20,000円

1ヶ月の平均所定労働時間:160時間

深夜時間:5時間/月

例

(450,000円÷160時間)×5時間×0.25=3,516円

※就業規則で「基本給+諸手当÷1ヶ月の平均所定労働時間」で計算する場合

このように管理職も深夜手当を計算して、給与で支払う必要があります。

今まで深夜手当を払っていなかった場合

ここまでで「そもそも管理職は勤怠管理していないから深夜時間がわからない」と思った担当者様をいらっしゃるかもしれません。

前提として、管理職だからといって勤怠管理をしなくていいわけではありません。2019年4月から管理職の労働時間の把握は会社に義務付けられています。

参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために」

管理職(課長や部長など)の勤怠をつけていない場合は、勤怠管理する方法を検討しましょう。

もし、過去の勤怠を確認した結果、深夜に労働していた場合は、遡って深夜手当の賃金を支払わなければならない可能性もあります。

未払賃金の時効は2年(2020年4月1日以降の発生賃金は3年)です。

まとめ

管理職にも深夜手当が適用されます。支払っていない場合は未払賃金が発生していますので遡って支払うかの検討が必要です。

また、管理職の労働時間の把握は2019年4月から義務付けられています。労働時間の把握は社員の健康管理として重要な事項です。

もし管理職の勤怠管理をしていない場合は、把握するようにしましょう。

以上、担当者様のお役に立てると幸いです。

社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。

実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。

こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。

「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。

※様式は最新のものでない場合があります。

労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。

「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。

就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。

「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。

給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。

封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。

そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。

スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。

封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。

そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。

封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。

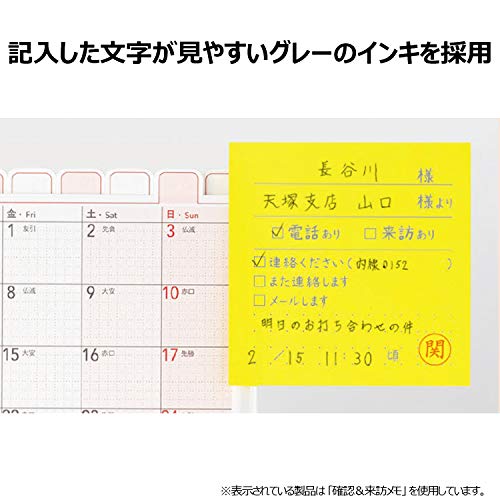

電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。

このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。